日前,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護研究所吳孔明科研團隊闡明了害蟲對蘇云金芽胞桿菌(Bacillus thuringiensis,Bt)作物抗性治理新策略,相關(guān)研究成果于2017年5月8日以“雜交轉(zhuǎn)基因Bt棉和非Bt棉種子混合延緩紅鈴蟲抗性”(Hybridizing transgenic Bt cotton with non-Bt cotton counters resistance in pink bollworm)為題在線發(fā)表在國際頂尖SCI學(xué)術(shù)期刊《國家科學(xué)院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences,PNAS)》上。

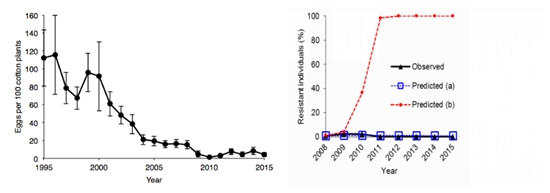

轉(zhuǎn)Bt基因抗蟲棉花、玉米和大豆已在世界范圍內(nèi)廣泛種植,高效控制了靶標(biāo)害蟲的發(fā)生與危害,顯著減少了化學(xué)農(nóng)藥的用量。但近年來,因害蟲產(chǎn)生抗性導(dǎo)致防治失敗的案例不斷出現(xiàn),已成為影響B(tài)t作物持續(xù)利用的最主要因素。植保所科學(xué)家與湖北農(nóng)業(yè)科學(xué)院和美國亞利桑那大學(xué)等單位合作,對我國長江流域Bt棉花與紅鈴蟲的互作關(guān)系開展了11年的研究工作。結(jié)果表明,長江流域紅鈴蟲2008年左右已進入早期抗性階段,但此后生產(chǎn)上開始大規(guī)模種植F2代雜交抗蟲棉。由于抗蟲雜交棉父、母本多為一個抗蟲棉品系和一個常規(guī)棉品系,其F2代分離產(chǎn)生普通棉株,這些分離的普通棉花為紅鈴蟲提供了庇護所。對紅鈴蟲自然種群抗性基因的分析顯示,抗性多產(chǎn)生于Bt受體鈣粘蛋白基因的突變,為隱性遺傳。這樣,Bt棉株存活的抗性紅鈴蟲與普通棉株敏感紅鈴蟲交配產(chǎn)生的雜合子,仍然可以被Bt棉花殺死,而不能形成抗性紅鈴蟲種群。進一步對長江流域6省17個樣點紅鈴蟲種群發(fā)生量及Bt抗性水平的監(jiān)測表明,隨著F2代雜交抗蟲棉大面積的生產(chǎn)應(yīng)用,紅鈴蟲對Bt棉花的抗性發(fā)展受到了有效控制。

該研究首次證明了Bt作物和非Bt作物種子混合可以有效治理害蟲的抗性,發(fā)展了害蟲抗性治理的新方法和新策略,對推動Bt作物產(chǎn)業(yè)和轉(zhuǎn)基因作物環(huán)境風(fēng)險管理工作的發(fā)展有重要理論和應(yīng)用意義。

該研究得到國家自然科學(xué)基金和轉(zhuǎn)基因重大專項的資助,文章的第一作者是萬鵬研究員,通訊作者為吳孔明研究員。(通訊員 孫爻)

論文鏈接:http://www.pnas.org/content/early/2017/05/02/1700396114.full.pdf