近日,中國農業科學院作物科學研究所作物耕作與生態創新團隊基于多年定位試驗與生命周期分析,發現玉米間作系統在提高作物產量和水肥利用效率的同時,有利于降低農田碳排放和增加凈生態系統經濟價值。相關研究成果在線發表于《糧食和能源安全(Food and Energy Security)》。

據宋振偉研究員介紹,間作是指在同一田地上于同一生長期內,分行或分帶相間種植兩種或兩種以上作物的種植方式,是我國傳統用地養地技術的精華,也是當前全球研究的熱點之一。間作在現代作物生產體系中,依然發揮著增加作物產量、提高土地利用效率、降低病蟲草害與增加生態系統多樣性的作用。有觀點認為間作系統為獲得高產而投入大量水肥,造成較高環境代價,但目前尚無合理指標體系對間作的環境效應進行系統評價。

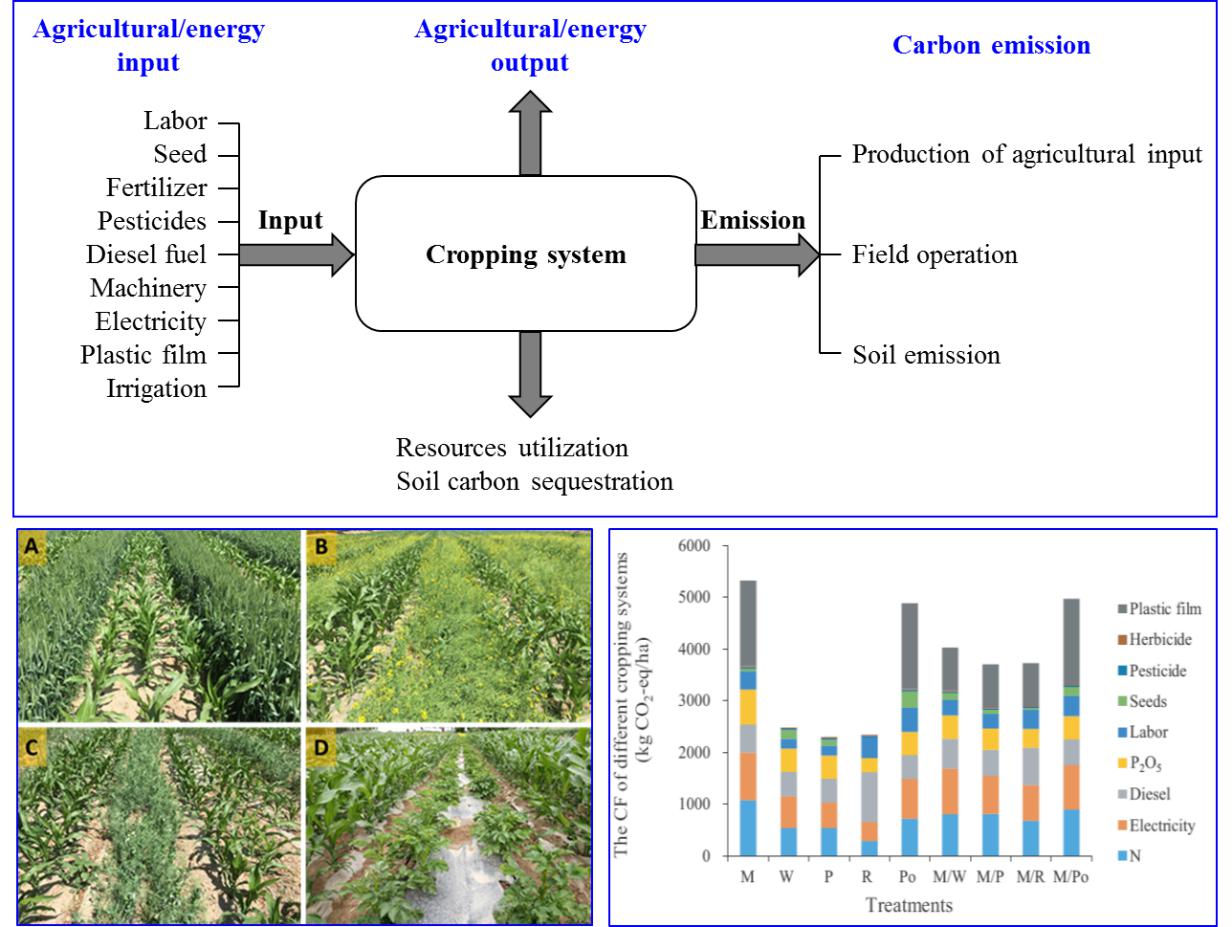

該研究將作物產量折算為能值產量,構建了基于生命周期分析的作物系統碳足跡評價體系,對間作模式進行了系統評價。研究發現,與對應單作相比,4種間作模式的作物能值產量和水分利用效率平均提高48.5%和8.7%,基于能值產量的碳足跡降低37.0%。對種植模式的凈生態系統經濟價值進行核算,與對應單作相比,4種間作模式平均提高47.8%。上述結果表明,合理優化種植模式可實現種植系統增產增效與環境友好,可為我國實施“藏糧于地 藏糧于技”戰略和構建糧食主產區合理輪作休耕制度提供依據。

該研究得到國家綠肥產業技術體系、國家自然科學基金和公益性行業(農業)科研專項資助。(通訊員 衛斐)

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fes3.260