近日,中國農業科學院草原研究所草地土壤健康評價與功能提升研究創新團隊聯合比利時根特大學環境學院和荷蘭瓦赫寧根大學植物科學學院,共同開展了長達21年不同耕作措施下作物-土壤養分-土壤微生物互作效應的研究,揭示了長期保護性耕作促進作物生長的微生物學機制,相關研究成果發表在《植物與土壤(Plant and Soil)》上。

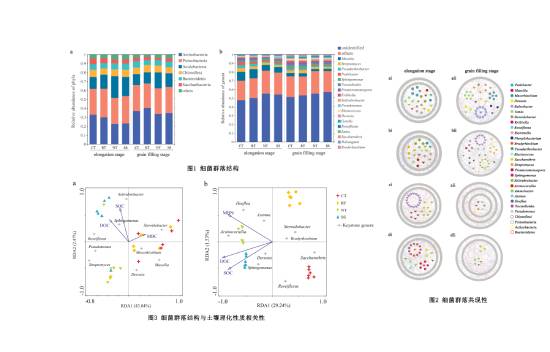

以免耕覆蓋和深松覆蓋為主的保護性耕作措施能有效減輕土壤風蝕水蝕、提高土壤肥力、促進作物對養分的利用。微生物是調控和驅動土壤養分轉化和供給的主要參與者。然而,目前尚缺乏對“耕作措施-作物生長-土壤微生物-土壤養分”這一完整鏈條的研究。研究團隊通過比較黃土高原不同耕作措施下冬小麥生物量、產量、根際土壤細菌群落和土壤物理化學特征發現,與傳統耕作相比,免耕覆蓋和深松覆蓋可通過提高關鍵微生物類群,如鞘氨醇單胞菌屬、 Asanoa 和 Hoeflea 的相對豐度,提高土壤速效養分,從而使冬小麥生物量和產量提高10%以上。該研究對深入認識長期保護性耕作下土壤微生物在作物生長中的調控機制具有重要意義,可為半干旱區耕地選擇合理的土壤管理方式提供參考。

該研究得到了國家自然科學基金、中國農業科學院科技創新工程和農業農村部重點實驗室開放課題的資助。(通訊員 烏蘭巴特爾)

原文:https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-022-05297-5