近日,中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所退化及污染農田修復創新團隊與國外研究者合作,利用國際上最新同步輻射掃描投射顯微與掃描衍射相干成像(STXM-Ptychography)技術與核磁共振技術等相結合,研究揭示了秸稈DOM促進鐵、鉻共沉淀固鉻的分子機制。相關研究成果發表在《環境科學與技術(Environmental Science & Technology)》上。

鉻是我國農田八大重金屬污染元素之一。土壤中鐵與鉻的共沉淀反應可有效降低鉻的活性。然而,農作物秸稈還田后釋放的可溶性有機質勢必會影響上述反應,但具體影響和內在機制還不清楚。

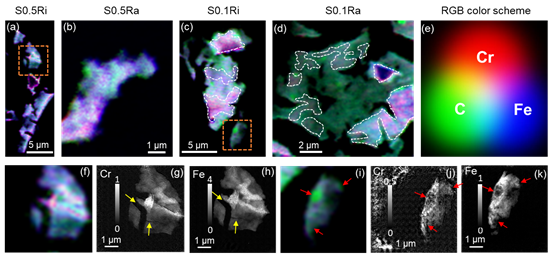

該研究發現適量秸稈可溶性有機質的存在,可促進共沉淀反應。此外,最新同步輻射STXM-Ptychography技術有效突破了土壤系統中普遍賦存的有機礦物復合體組分復雜、結構異質及配體多樣等研究瓶頸,在納米尺度上探明了可溶性有機質以架橋形式可促進有機鐵氧化物復合體共沉淀,而間接提高重金屬鉻固定的多界面反應機制。該研究結果在前期研究成果基礎上充分證實了秸稈源可溶性有機質對于超標農田重金屬污染控制的多重效應,對于重金屬超標農田上進行科學合理的秸稈還田,保障農田安全利用具有重要意義。

該研究得到國家自然科學基金、中國農業科學院科技創新工程等項目資助。(通訊員 王佳)

原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c07528