近日,中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所節水新材料與農膜污染防控創新團隊首次從設施產品端出發,系統解析了微塑料在典型鮮食果蔬表面的賦存特征、主要污染來源與有效消減方法。相關研究成果發表在《危險材料雜志(Journal of Hazardous Materials)》上。

微塑料污染已演變為全球性環境危機,其向農業生態系統的擴散路徑與界面行為尚未明確。當前針對鮮食果蔬表面微塑料的系統性研究較為缺乏,多局限于實驗模擬場景,其環境邊界條件與設施栽培系統中多因子耦合的微環境存在本質差異。

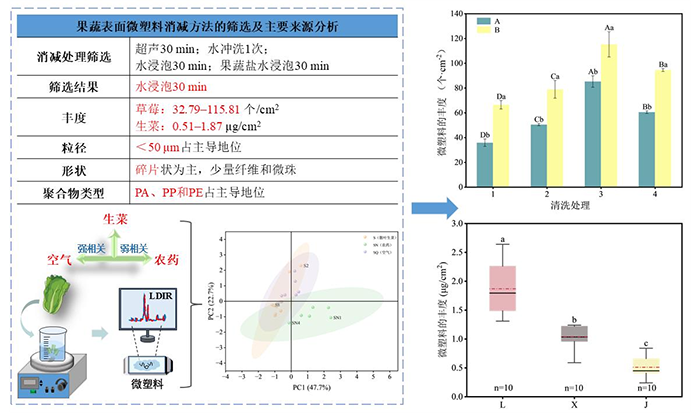

該研究聚焦設施農業真實場景,采用先進的光譜成像和微納尺度表征技術,以設施草莓(貼膜生長和完全暴露空氣生長),散葉生菜和結球生菜為研究對象,依據“環境暴露-界面行為-溯源解析”分析框架,證實了浸泡30分鐘處理對果蔬表面的微塑料具有顯著去除優勢。溯源研究表明,大氣沉降是果蔬表面微塑料污染的主要來源,農藥的污染貢獻較小,且設施覆膜栽培模式會加劇微塑料的富集效應。該研究對強化設施環境空氣質量監測與治理,規范使用地膜和農藥有一定意義。

該研究得到了國家重點研發計劃項目、中國農業科學院科技創新工程等項目資助。(通訊員 王佳)

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138201