近日,中國農業科學院棉花研究所棉花智慧栽培團隊基于智慧農業技術開展不同麥棉種植模式下棉花對田間水熱資源利用機制研究,揭示不同麥棉種植模式下棉花水熱資源利用動態及其對棉花生物量和產量形成的影響機制。相關研究成果發表在《農業與森林氣象(Agricultural and Forest Meteorology)》。

作物生產是一個復雜的系統,棉花生長發育取決于環境氣候、栽培管理和基因調控的綜合作用。隨著智慧農業技術的發展,信息技術和農藝得到融合應用,整合更多環境和作物信息可更真實地模擬棉花生長。通過優化改進棉花栽培措施,可促使棉花生產更好適應全球氣候變化。

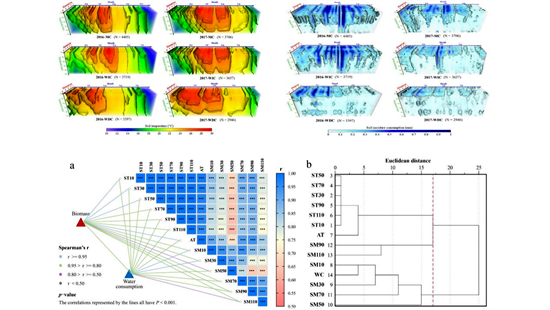

該研究采用物聯網自動監測技術、傳感器定時采集技術和空間網格采樣方法,研究麥套棉、麥后直播棉和單作棉花三種種植模式下農田水熱小氣候動態、水熱資源利用規律及其對棉花生物量和產量形成的影響。研究發現,種植模式可極大地改變棉花對水熱資源的利用,單作棉花和麥套棉是棉花產量高、積溫生產效率高的模式;影響棉花生物量特別是生殖器官生物量的最重要因素是耗水量,其次是空氣有效積溫,且耗水量受30cm深度土壤水分變化影響最大;棉花產量與空氣和土壤的積溫生產效率呈極顯著正相關,且該關系受不同種植模式影響較小。

該研究進一步加強了智慧農業技術在棉花生產中的應用,是氣候智慧型農業的重要實踐,為氣候變化下的棉花可持續生產奠定理論基礎。

該研究得到國家自然科學基金項目的支持。

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2022.109091