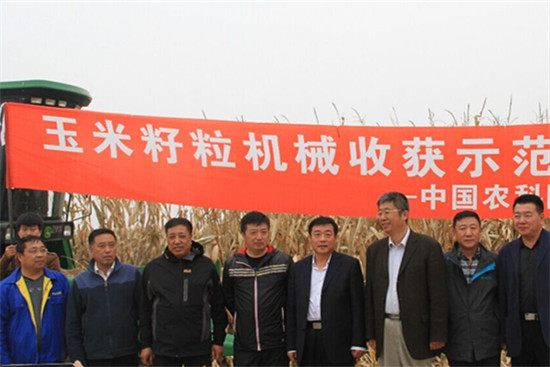

近日,中國農業科學院作物科學研究所作物栽培與生理創新團隊在遼寧、山東、新疆等全國13個玉米主產省(市、區)組織了32場玉米籽粒收獲現場觀摩會,相關區域國家玉米產業體系專家及全國玉米栽培學組專家協作開展了相關活動。

從“收穗”發展為“收粒”,是玉米生產技術的又一次重大變革。作科所的研究人員早在2010年就提出,玉米全程機械化是我國現代玉米生產的必由之路,而機械籽粒收獲是全程機械化的最后一公里。自2010年起,他們在全國典型生態區建立試驗示范點,從各地征集品種,篩選推薦適合當地機械籽粒收獲的品種,系統研究影響籽粒收獲質量的關鍵因素,動員種植大戶、合作社購置收獲機械、建立烘干設施,組織各種形式的現場觀摩與技術培訓。在沒有收獲機械的地方,研究團隊租用收獲機械,一處又一處的做現場演示,宣傳現代玉米生產理念和玉米籽粒機械收獲技術。目前,研究團隊已采集了上千塊粒收田塊的測試數據,制定了《玉米密植高產機械籽粒直收技術規程》和《玉米機械粒收田間測產驗收方法與規程》,集成玉米增密種植、單粒點播、機械追肥、籽粒直收、秸稈還田為核心的“玉米密植高產全程機械化生產技術”被農業部遴選為主推技術,為玉米籽粒收獲技術在全國的推廣提供了科學支撐。

黃淮海地區玉米小麥一年兩熟,玉米生長季節短、農戶人均種植面積少,玉米直收存在困難,研究團隊于2012年在中國農科院新鄉基地率先開展了黃淮海夏玉米籽粒收獲可行性的研究取得成功,在2015年10月8日舉行的新鄉基地玉米籽粒直收現場會上,與會人員一致認為玉米籽粒收獲技術一舉解決傳統秋收需收棒、人工扒皮、機械脫粒、人工晾曬等繁重、復雜的工序,順應了社會發展趨勢和農民群眾的需求,必將在未來得到普及推廣。此外,為了在黃淮海夏玉米區大面積推廣籽粒收獲技術,團隊與相關企業深入合作,探索籽粒直收、秸稈打捆、沼氣應用、沼液沼渣還田相結合的循環農業。今年9月29日,在河南臨潁試驗示范現場,8臺聯合收獲機對6000畝玉米進行了籽粒收獲和秸稈打捆再利用,為黃淮海夏玉米區籽粒規模化收獲、秸稈處理起到了良好的示范帶動作用。

作物栽培生理創新團隊負責人、國家玉米產業技術體系崗位專家李少昆研究員介紹,根據在全國多點調查,籽粒直收比人工收獲每噸可直接降低成本約200元、比機械摘穗降低成本約100元,并且可避免人工、機械摘穗收獲在拉運、晾曬、存儲、脫粒過程的損失以及霉變問題,提高玉米產品質量。通過機械籽粒直收,改變玉米生產方式,切實降低生產成本,是未來提升我國玉米生產競爭力的重要出路。(通訊員 衛斐)