日前,由中國農業科學院生物技術研究所林敏研究員科研團隊與美國亞利桑那大學自然資源和環境學院的天然產物研究中心莫爾納教授(Molnar)科研團隊合作完成的“通過真菌聚酮合酶亞基重排以多樣性為導向的苯二酚內酯組合生物合成”研究取得重大突破。此項研究對于拓寬醫藥和農業生物活性物質的范圍提供了新策略和新途徑,具有重要的理論研究與產業應用價值。相關研究論文于7月22日在線發表在美國科學院報(PNAS)上。論文第一作者為“青年英才計劃”候選人徐玉泉研究員。

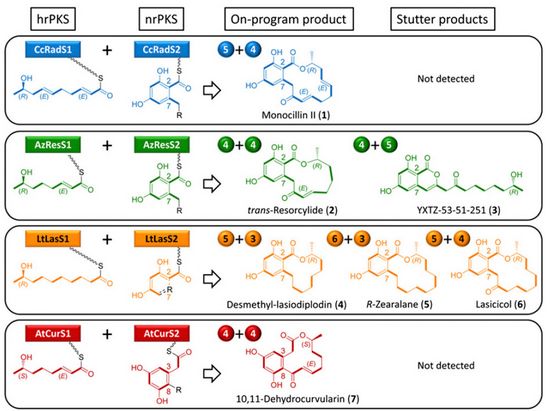

圖1 苯二酚內酯的天然合成途徑

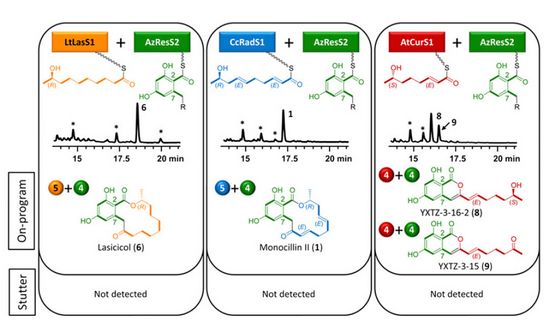

真菌聚酮化合物是一類結構與生物活性多樣的次生代謝物,由多亞基的聚酮合酶催化合成,其中苯二酚內酯具有調節生長、抗旱、抗癌和調節免疫系統等多種生物活性。組合生物合成技術是近年發展起來的一種擴展天然產物結構多樣性,形成新的生物合成途徑,從而產生非天然化合物的新方法。利用組合生物合成聚酮化合物是當前藥物研發的熱點,但仍處于研究的起步階段。真菌苯二酚內酯類化合物由一對還原型聚酮合酶(hrPKS)和非還原型聚酮合酶(nrPKS)程序化合成。中美科學家針對目前已經研究清楚的四種天然苯二酚內酯聚酮化合物(monocillin II、resorcylide、lasiodiplodin和curvularin)的模式生物合成途徑(見圖1),利用組合生物合成技術,通過聚酮合酶亞基重排和隨機組合,在釀酒酵母中異源表達新型聚酮合酶,實現一系列“非天然的”的聚酮類化合物的一步合成(見圖2),為新一代藥物篩選提供新的候選化合物庫,同時為揭示天然聚酮類化合物的程序化合成機制奠定了重要理論基礎。這種“即插即用”模塊化方法可應用于結構多樣的全新化學物質的組合生物合成,為新型藥物的開發提供了新的技術途徑。

圖2 苯二酚內酯的組合合成途徑

中國農科院生物技術研究所微生物功能基因組創新團隊與美國亞利桑那大學自然資源和環境學院的天然產物研究中心有著長期的合作關系并取得了重要進展,相關研究結果發表在PNAS(2013和2014)、ACS Chemical Biology(2014) 和AEM(2013)上。合作雙方將進一步在聚酮合酶不同功能結構域的程序化合成機制、非天然合成產物活性的高通量篩選、新型高效生物農藥或優質高效抗逆農作物品種的研發等方面開展系統深入的研究。(通訊員 崔艷)