8月21日,中國農業科學院植物保護研究所糧食作物害蟲監測與控制創新團隊首次報道了狄草谷網蚜Sitobion miscanthi 的基因組組裝和解析工作。該團隊借助先進測序平臺完成了狄草谷網蚜廊坊種群(Langfang-1)的基因組測序,成功組裝出該蚜的基因組精細圖譜草圖,并進一步利用Hi-C技術,實現了染色體級別的裝載。相關研究成果在線發表在《Gigascience》上。

小麥蚜蟲是我國小麥上最重要的害蟲,每年由麥蚜為害引起的小麥減產達10%-40%,嚴重威脅我國小麥生產與糧食安全。狄草谷網蚜屬半翅目、蚜科,是我國各麥區的蚜蟲優勢種,在中國曾被誤定為麥長管蚜Sitobion avenae,目前仍在普遍沿用。狄草谷網蚜為寡食性的刺吸式害蟲,主要寄主植物為麥類作物及禾本科雜草;生殖方式分孤雌生殖與有性生殖兩種,孤雌生殖種群中存在有翅與無翅的二型性,是研究蚜蟲-寄主植物協同進化,比較廣食性與寡食性差異機制,有、無性生殖方式交替,翅表型可塑的理想模式昆蟲。

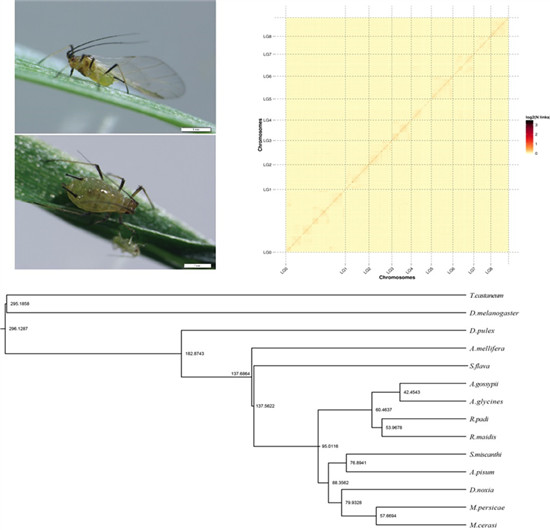

V1.0版本的狄草谷網蚜基因組大小為397.90兆,ContigN50長達2.05兆;含9條scaffolds,與狄草谷網蚜染色體數目一致(2n=18),scaffold N50長達36.26兆;注釋出16006個編碼基因,重復序列占基因組的26.41%,基因雜合度約為0.573%,GC含量約為30.253%。以上指標均證明該蚜基因組屬高雜合、復雜昆蟲基因組,相關進展具有突破性。與其他13種蚜蟲或節肢動物的系統進化分析顯示,狄草谷網蚜與豌豆蚜關系相對較近,大約在7.69-8.83億年前由同一祖先分化為目前的2個種。

該蚜精細基因組圖譜組裝工作的完成,隨著后期更多個性化數據裝配和分析,新版基因組精細圖譜將保持持續更新,對深入開展蚜蟲功能進化、表型可塑性等表觀遺傳學,植物-蚜蟲-天敵多營養級互作研究奠定良好基礎,在應用及基礎研究領域均具有重要意義。

該研究獲得國家重點研究開發項目和國家自然科學基金資助。(通訊員 汪開卷)

原文鏈接: https://academic.oup.com/gigascience/article/doi/10.1093/gigascience/giz101/5552228?guestAccessKey="35d5be3d-f142-404a-8d2e-8b92c0e27a6e