近日,中國農業科學院麻類研究所南方農田綠色高效生產技術團隊在《天然纖維雜志(Journal of Natural Fibers)》上發表論文,從多角度對不同苧麻品種的鎘(Cd)抗性進行研究,為高鎘抗性苧麻品種的選育提供思路,夯實了麻類作物在重金屬污染耕地修復領域的研究基礎。

當前,重金屬污染土壤對農田健康和農業發展構成嚴重威脅,培育重金屬耐受性強的修復型植物,是解決重金屬污染的有效策略。苧麻又稱“中國草”,是中國特有的纖維作物,具有生物量大、抗逆性強的特點。作為一種不進入食物鏈且具有修復重金屬污染土壤功能的經濟作物,苧麻是目前植物修復技術研究中潛力巨大的優勢作物。

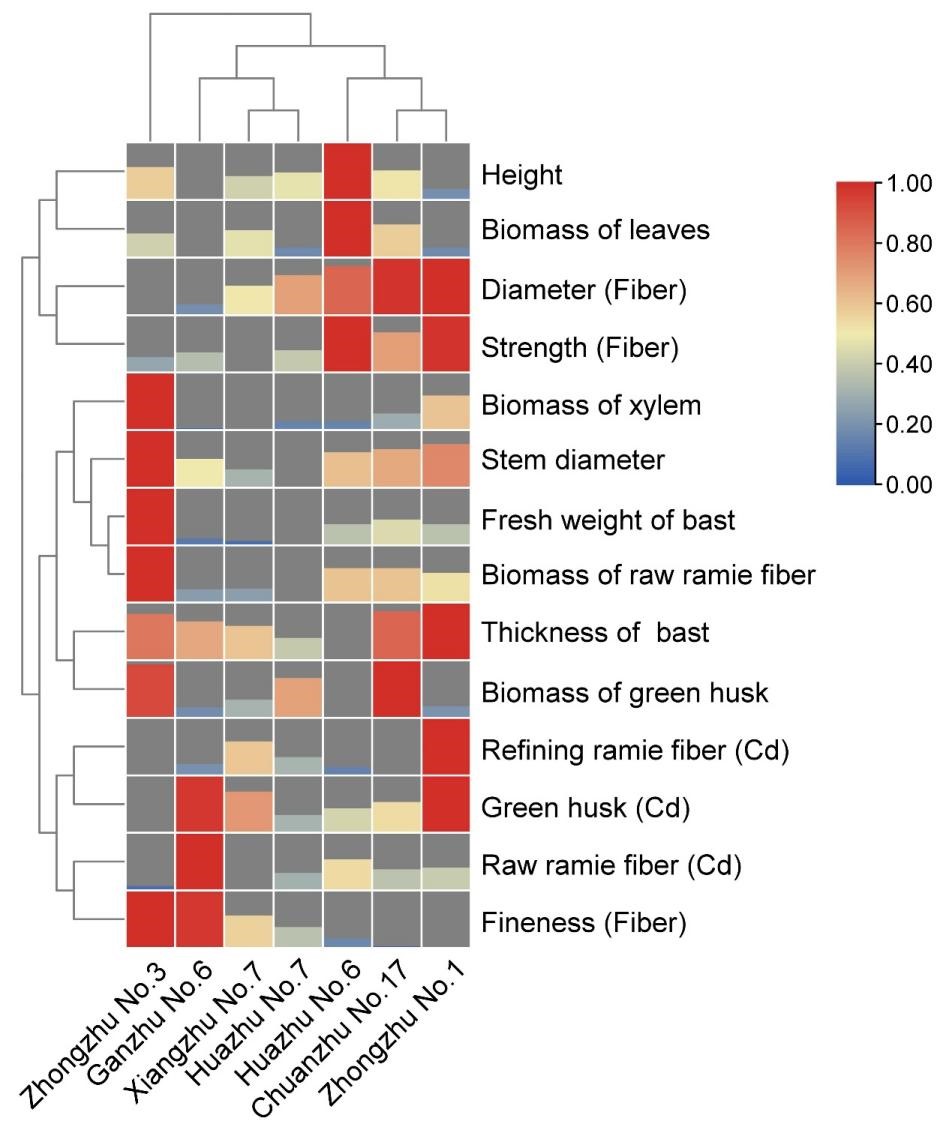

為探究不同苧麻品種鎘修復能力的差異,科研人員從鎘分配、轉運和累積差異等方面研究了7個苧麻品種對鎘的吸附能力,并在此基礎上評估了鎘污染對苧麻纖維品質和安全性的影響。研究結果表明,在中度鎘污染稻田中,中苧3號品種表現最佳,具有最高的鮮皮重和產量。整體來看,其韌皮部的鎘濃度最高。鎘的低累積和合理分配有利于苧麻鎘抗性的提高。試驗中,7個苧麻品種纖維剝離過程中的鎘去除率均在90%以上,且纖維中的殘余鎘濃度均低于纖維行業標準。

相關研究得到國家重點研發計劃、中國農科院科技創新工程等項目資助。

原文鏈接:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15440478.2021.2009400