近日,中國農業科學院植物保護研究所作物病毒病害流行與控制創新團隊通過定量檢測和免疫熒光標記等方法,發現介體灰飛虱獲得水稻黑條矮縮病毒(RBSDV)后m6A修飾水平下降,揭示了m6A修飾限制病毒的復制,同時病毒又反作用于m6A修飾達到其持久性傳播的目的。相關研究結果在線發表在《分子植物病理學(Molecular Plant Pathology)》上。

據王錫鋒研究員介紹,昆蟲m6A甲基化修飾是一種在自然界中廣泛存在的RNA甲基化修飾類型,參與寄主本身的生長發育、生理代謝和免疫等多種生物學過程。病毒侵染寄主后,m6A修飾也會對寄主體內病毒的生命活動產生影響,協同寄主調控病毒的侵染、復制和擴散等過程。目前為止,m6A修飾對于介體昆蟲及其傳播病毒的影響還未見報道。

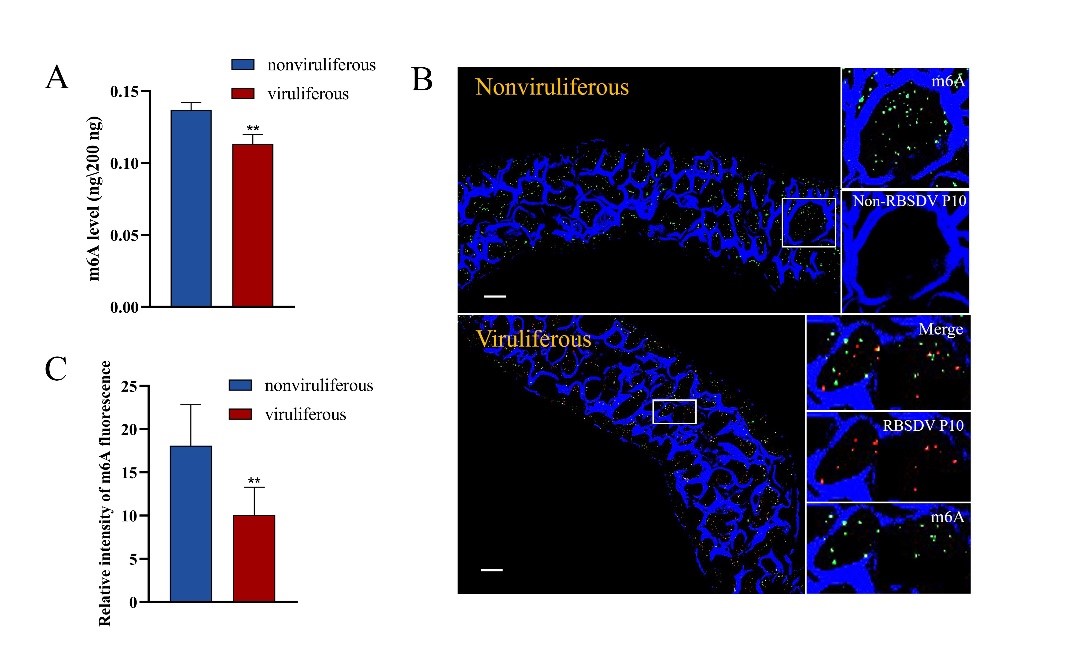

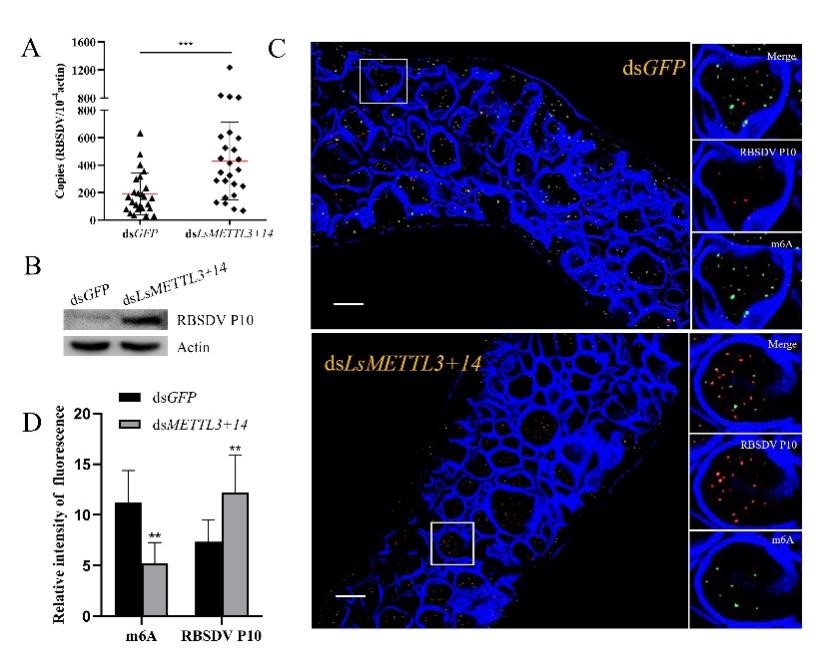

該研究首先通過定量檢測和免疫熒光標記等方法,發現攜帶水稻黑條矮縮病毒的灰飛虱體內m6A量下降了21.42%,其腸道中m6A熒光強度僅為無毒灰飛虱的55.8%,說明攜帶水稻黑條矮縮病毒影響灰飛虱m6A甲基化修飾,而通過抑制灰飛虱甲基轉移酶基因的表達后,發現灰飛虱m6A水平下降了21.12%,說明二者具有甲基轉移酶的功能。進一步對獲毒3天的灰飛虱進行RNA干擾,抑制這兩種酶的表達后,灰飛虱體內水稻黑條矮縮病毒含量顯著增高。因此,m6A甲基化修飾對灰飛虱體內病毒復制有負調控作用,而病毒又反作用于m6A甲基化修飾,雙方的相互博弈使病毒的濃度維持在既成功傳毒又不對蟲體造成顯著傷害的閾值。這是有關m6A甲基化修飾在介體昆蟲傳播病毒機制中的首次報道。

該研究得到國家自然科學基金、國家重點研發專項的資助。(通訊員 歐陽燦彬)

論文鏈接:https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mpp.13097