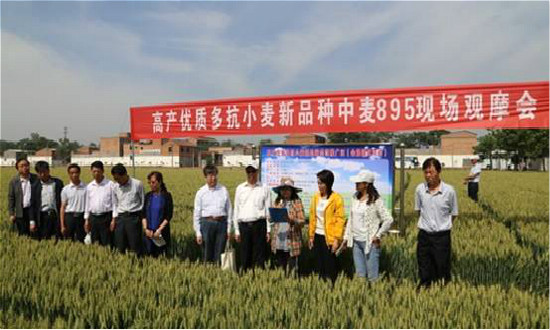

日前,由中國農業科學院

作物科學研究所和河南地市農業局聯合組織的小麥新品種現場觀摩會先后在三門峽、洛陽和新鄉市舉行。現場分析表明,在2015年冬季低溫和2016年黃淮南片部分地區赤霉病大爆發的情況下,中麥175在河南旱肥地、中麥895在河南水澆地長勢喜人,豐收在望。中國農業科學院科技局副局長王述民、著名小麥育種家鄭天存研究員、河南省種子管理站及其各市縣種植管理部門和農技推廣部門的領導、專家出席觀摩會。

據介紹,氣候變化和長期小麥玉米輪作導致的生物和非生物逆境已成為制約我國小麥生產發展的重要因素。在去年冬季低溫和今年春季降雨較常年減少25%的不利情況下,由

作科所育成的中麥175表現出優良的抗寒、節水、優質、高產特性,深受當地農民喜愛,正逐步取代晉麥47和豫麥2號優系。根據過去4年在河南西部、陜西和隴東等地大面積表現,中麥175播期彈性大,因干旱播期推遲到10月底乃至11月上旬,仍能獲得較高產量;抗寒性強,耐冬季低溫;豐水年份高產不倒伏,少雨年份減產少;制成面條、饅頭品質優良,色澤白亮,口感光滑,彈性好。今年洛陽市偃師縣1000畝中麥175高產方預計平均畝產在400公斤以上。

中麥895由

作科所和

棉花所合作育成,矮稈、抗倒、綜合抗病性好、耐高溫、高產,赤霉病相對較輕。該品種高產潛力大,穩產抗倒伏。曾兩次創陜西省水地高產記錄,已成為陜西省高產創建的核心品種和主推品種,2013年大災之年在河南商丘睢陽區路河鄉平均畝產641.7公斤,2015年在河南省滑縣千畝方平均畝產733公斤,今年在少澆一水、且肥力中等的的新鄉縣小冀鎮, 2500畝示范方預計平均畝產可達618公斤。綜合抗病性好,田間中抗條銹和白粉病,赤霉病發病相對輕。2012年在赤霉病大發生的條件下,中麥895的赤霉病病穗率僅為6.2%,2016年在黃淮南片赤霉病再次高發的情況下,中麥895的赤霉病病穗粒比當地大面積推廣品種仍然保持較低水平。耐高溫能力強,適應性廣,是應對黃淮麥區氣候變化的理想品種,表現根系活力強,葉功能期長,籽粒灌漿快,籽粒飽滿、商品性好。制作面條和饅頭品質較優良。(通訊員 衛斐)