近日,中國農業科學院蔬菜花卉研究所與華南農業大學開展合作研究,揭示了番茄紫色果實形成的分子遺傳基礎以及果實表皮中花青素生物合成的分子調控網絡,為番茄高品質分子設計育種奠定了基礎。

花青素是目前所發現的清除人體內自由基最有效的天然抗氧化劑,具有抗衰老、抗輻射、抗過敏、增進視力、改善睡眠、預防癌癥、預防心腦血管疾病等功效。花青素廣泛存在于植物中。普通栽培番茄植株一般含有一定數量的花青素,然而果實通常不產生花青素。但是某些野生種番茄含有Aft、Abg或atv等遺傳位點,其果實與紫色茄子相似,因表皮能產生花青素而呈紫色。國外育種者通過傳統育種手段將上述遺傳位點轉育到普通栽培番茄中,已經培育出高花青素的紫果番茄品種。然而,這些遺傳位點具體的分子遺傳機制尚不清楚。

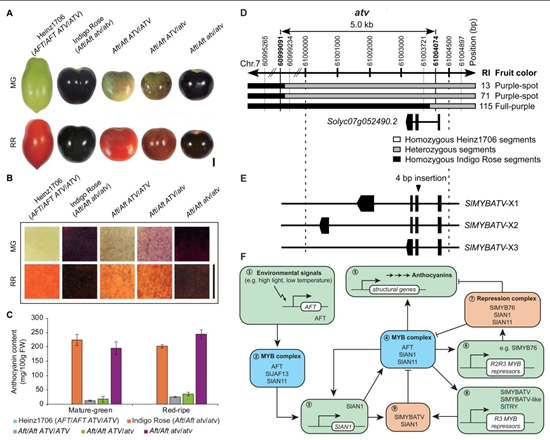

蔬菜所科研團隊從美國引進的高花青素紫果番茄品種Indigo Rose為試驗材料,利用分子遺傳學研究手段,將atv位點精細定位到番茄7號染色體上約5.0 kb的區間內。該區間中只有一個基因,編碼R3 MYB轉錄抑制因子,故將該基因命名為SlMYBATV。在含有atv位點番茄材料中,SlMYBATV基因編碼區存在一個4 bp的插入,該插入導致基因移碼突變和蛋白翻譯提前終止。SlMYBATV突變蛋白喪失了對花青素生物合成的抑制作用,導致果皮中花青素大量合成和積累,從而果實呈現紫色。通過番茄全基因組分析,本研究還發現了一些可能參與阻遏花青素生物合成的MYB抑制因子,包括2個R3 MYB和4個R2R3 MYB抑制因子。基因轉錄水平分析表明,在番茄SlMYBATV突變體的果實表皮中,由于SlMYBATV突變蛋白失去了抑制功能,花色素苷生物合成途徑中的大多數結構基因和部分調控基因上調表達。基于上述結果,本研究提出了一個番茄果實表皮中花青素生物合成的基因調控網絡模型。

本研究得到中國農科院科技創新工程、國家大宗蔬菜產業技術體系和廣州科技計劃重點項目的資助。中國農科院蔬菜所碩士研究生曹雪、華南農業大學邱正坤博士為論文共同第一作者,蔬菜所黃澤軍副研究員為通訊作者。

文章鏈接:https://academic.oup.com/jxb/advance-article-abstract/doi/10.1093/jxb/erx382/4658954