圖 桃表型與基因組多樣性

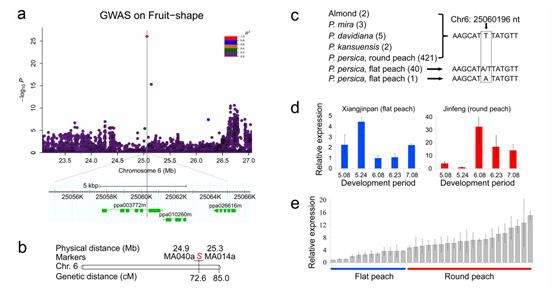

從有毛到無毛,從酸到甜,優質的桃品種一直深受市場和消費者青睞。桃是薔薇科的重要樹種,因為其具有染色體小、自交親和與童期短等特點,成為果樹分子生物學研究的模式樹種。然而,受制于果樹世代周期長的特點,截止目前,在桃上僅有個別性狀的關鍵基因得到鑒定,分子標記輔助育種工作也進展緩慢。在該研究中,研究人員首先完成了129份種質的重測序,包括現代育成品種和傳統的地方品種以及這些栽培桃的近緣野生種。共鑒定出4.06 M個高質量的SNPs,進而對12個性狀(10個質量性狀和2個數量性狀)進行了關聯分析。結果表明在10個質量性狀中,9個性狀與之前通過連鎖分析定位的結果一致,部分性狀例如粘離核和肉質等直接定位到了關鍵基因。該研究發現1個位于桃果形(扁平/園)性狀候選基因內含子區的SNPs,在474份種質中的分型與果形性狀一一對應,暗示其可能是控制候選基因功能的重要原因。此外,研究也對果實非酸/酸含量、果皮毛有/無、果肉顏色(白/黃)、果仁風味(苦/甜)和2個花性狀的關鍵基因進行了預測并討論。本研究定位到的多個關鍵性狀的基因位點,將為開展桃優異基因發掘和分子標記輔助育種奠定物質基礎,為其他果樹的相關工作提供參考。

圖 果形性狀的關聯分析和候選基因的表達

研究同時發現,與果實風味相關的基因主要來自早期農民對桃的馴化過程中產生的,而與果個增大相關的基因則在近期的雜交選育過程中受到選擇,這些觀點有助于我們理解這些農藝性狀的形成機制,以及馴化和育種過程對桃這一重要果樹基因組的影響。桃基因組學研究是中國農業科學院鄭州果樹研究所近年來的研究重點,2014年,王力榮團隊曾利用重測序探討桃的進化路線和發掘馴化相關基因,揭開了本團隊“桃千份基因組重測序”的序幕,本次論文的發表是“桃千份基因組重測序”計劃的又一次重要進展。

該研究得到國家高技術研究發展計劃(863)、中國農科院創新工程等項目的支持。鄭州果樹所曹珂副研究員與北京畜牧獸醫研究所周正奎博士為論文共同第一作者,鄭州果樹研究所王力榮研究員與中國科學院遺傳與發育生物學研究所田志喜研究員為論文的共同通訊作者。(通訊員 趙倩)

論文鏈接:http://www.nature.com/articles/ncomms13246