近日,中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所科研人員檢測(cè)我國(guó)不同尾型的地方綿羊品種,發(fā)現(xiàn)不同群體特有和共有的ROH基因組區(qū)段,為保護(hù)和開發(fā)利用我國(guó)地方綿羊品種、深度挖掘功能基因提供了參考。相關(guān)成果發(fā)表在《畜牧與生物技術(shù)雜志(Journal of Animal Science and Biotechnology)》上。

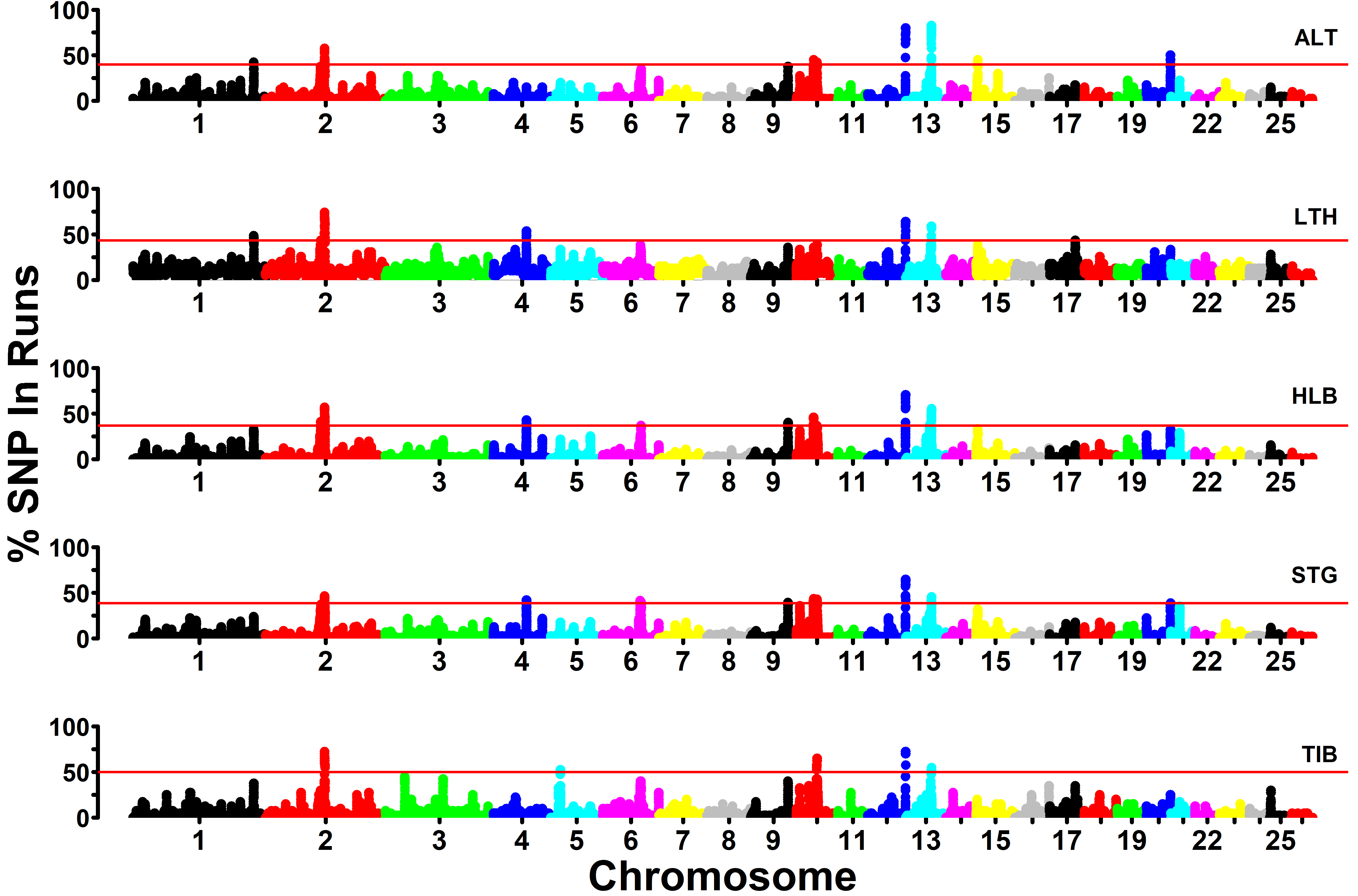

據(jù)王立賢研究員介紹,良好的近交控制是畜禽遺傳改良和畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。傳統(tǒng)利用系譜信息評(píng)估近交(FPED)的方法在實(shí)際應(yīng)用中存在系譜信息難收集、錯(cuò)誤率高、歷史近交被忽略等問題。全基因組測(cè)序和基因芯片的發(fā)展和普及為利用分子信息評(píng)估近交開辟了新路徑。研究人員利用高密度SNP芯片數(shù)據(jù)(600k)對(duì)大尾寒羊、阿拉泰羊、呼倫貝爾羊、草原短尾羊和西藏羊等不同尾型的五個(gè)綿羊品種進(jìn)行了連鎖不平衡檢測(cè)、有效群體大小估計(jì)、觀測(cè)雜合度和期待雜合度近交系數(shù)計(jì)算(FHOM),基于ROH進(jìn)行了全基因組近交系數(shù)計(jì)算(FROH)。結(jié)果顯示,遺傳多樣性評(píng)估結(jié)果與FROH評(píng)估結(jié)果幾乎一致。特別是基于ROH檢測(cè)到大尾寒羊群體最高的平均近交水平達(dá)到0.0808,并且具有最高比例的ROH片段,表明該群體近世代有效群體小、近交程度高,與大尾寒羊的群體現(xiàn)狀相吻合。此外,研究人員還基于不同群體內(nèi)高頻ROH區(qū)域,篩選出了與群體特征一致的重要經(jīng)濟(jì)性狀基因,例如與綿羊尾部脂肪沉積相關(guān)的 PDGFD 、 HOXA10 基因,與生長(zhǎng)發(fā)育相關(guān)的 TNNI1 、 CSRP1 和 EEF1A2 基因。

該研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金和中國(guó)農(nóng)科院科技創(chuàng)新工程等項(xiàng)目的支持。(通訊員 付松川)

原文鏈接:https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-021-00608-9