水稻條紋葉枯病是由灰飛虱介導的病毒病。在中國東部、日本和韓國超過80%的水稻種植區曾受到水稻條紋葉枯病毒(RSV)的嚴重危害,僅江蘇2004年發病面積達2300多萬畝,絕收面積7.8萬畝,對水稻生產造成嚴重損失。萬建民領導的作物功能基因組研究創新團隊與江蘇省農業科學院等水稻育種單位協作攻關,建立了規模化水稻條紋葉枯病抗性鑒定技術體系,進行抗條紋葉枯病水稻種質與基因挖掘,創建了分子標記聚合育種技術體系;選育系列抗條紋葉枯病高產優質水稻新品種,實現了南方粳稻區的快速應用,有效解決了我國南方粳稻區受條紋葉枯病危害的難題。“抗條紋葉枯病高產優質粳稻新品種選育及應用”成果因此獲得2010年國家科技進步一等獎。

上世紀90年代,日本科學家就已經開展水稻抗條紋葉枯病基因的定位和精細定位的研究,但一直未見克隆的相關報道。萬建民團隊經過長期的研究,成功克隆了第一個水稻抗條紋葉枯病基因STV11,并闡述了該基因的功能。

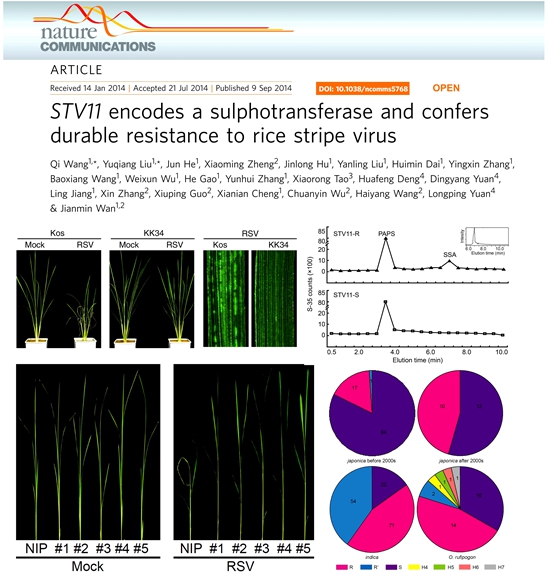

研究發現,STV11編碼一個水稻磺基轉移酶,抗性等位基因STV11-R編碼的蛋白具有磺基轉移酶活性,可以催化水楊酸(salicylic acid, SA)磺化生成磺化水楊酸(sulphonated SA, SSA),上調SA的生物合成。外施SA和SSA均可以顯著增強對RSV的抑制作用,而且STV11介導的RSV抗性受到水楊酸羥化酶和水楊羥肟酸的拮抗,表明STV11對RSV的抗性依賴于SA介導的抗病毒途徑。通過對214份來自不同水稻種植區及不同年代培育的水稻品種進行STV11的序列分析,發現STV11存在明顯的秈、粳分化,進一步研究發現STV11在野生稻中就已經分化。

此研究是水稻功能基因組創新團隊自2013年以來在《Nature》、《Developmental Cell》、《PNAS》、《The Plant Cell》等刊物上發表多篇研究論文后,又一次在國際知名雜志發表的重要研究成果。(通訊員 衛斐)