近日,農業農村部成都沼氣科學研究所生物質發酵產品質量安全與風險評估創新團隊,通過對5個社區化沼氣工程近3年的產氣和用氣速率的連續跟蹤,提出了沼氣社區化發展的“產—儲—供”一體化調控模型,助力可再生能源生產和應對氣候變化。相關研究成果發表在《自然通訊(Nature Communications)》上。

沼氣技術是農村地區清潔能源供給和應對氣候變化的有效途徑。然而,粗放的沼氣生產、供給模式中普遍存在供需時間、空間不匹配的問題,從而造成甲烷逃逸率高,不利于應對氣候變化。

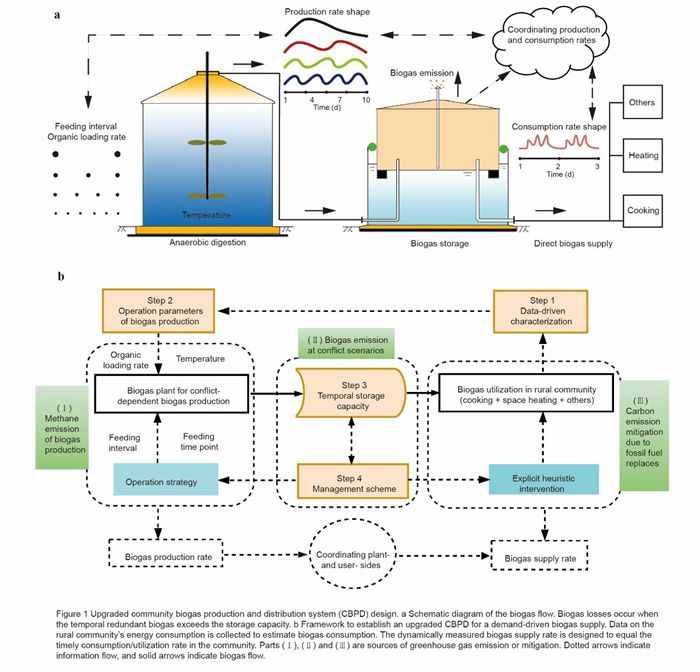

該研究明確了農村沼氣工程沼氣生產的輸出特性,系統性闡述了社區化沼氣系統在整體效率、供氣穩定性、甲烷逃逸率、碳減排可靠性等方面的諸多技術難點,提出了精準調節沼氣生產、合適優化儲氣系統和有效供給能源等措施,構建出社區化沼氣系統“產—儲—供”一體化調控模型。該研究提出的精準的“產—儲—供”系統設計和優化的沼氣工程運行方案,是發展中國家全面升級并推廣社區化沼氣系統的指引,可對廢棄物管理、化石燃料替代、應對氣候變化,最終實現巴黎協定目標發揮重要作用。

該研究工作得到中國農業科學院科技創新工程等項目的支持。(通訊員 王顥毅)

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-50091-9