1月9日,2014年度國家科學技術獎勵大會在人民大會堂舉行。中國農業科學院為第一完成單位共有7項成果榮獲國家科學技術獎勵,其中國家科技進步獎二等獎5項,國家技術發明獎二等獎2項。

蔬菜花卉研究所方智遠院士主持完成的“甘藍雄性不育系育種技術體系的建立與新品種選育”、農業資源與農業區劃研究所唐華俊研究員主持完成的“農業旱澇災害遙感監測技術”、作物科學研究所李立會研究員主持完成的“小麥種質資源中重要育種目標性狀的評價與創新利用”、水稻研究所朱德鋒研究員主持完成的“超級稻高產栽培關鍵技術與區域化集成應用”、飼料研究所姚斌研究員主持完成的“飼料用酶技術體系創新及重點產品創制”5項成果分別榮獲國家科技進步獎二等獎;油料作物研究所王漢中研究員主持完成的“油菜高含油量聚合育種技術及應用”、農產品加工研究所王強研究員主持完成的“花生低溫壓榨制油與餅粕蛋白高值化利用關鍵技術及裝備創制”2項成果分別榮獲國家技術發明獎二等獎。

方智遠院士率領的科研團隊首次發現甘藍顯性核基因雄性不育源并建立不育系育種技術體系,率先建立用自交親和系轉育獲得優良CMSR3胞質雄性不育系的選育技術。創制出一批用于雄性不育系轉育的優異甘藍骨干自交系,培育出6個突破性甘藍新品種,在全國25個省、區、市累計推廣近1000萬畝,新增社會經濟效益約30億元。通過研究開創了甘藍雜交制種新途徑,豐富了蔬菜雄性不育遺傳育種理論與實踐,對提升蔬菜育種水平、保障蔬菜供應、抵御國外蔬菜品種沖擊發揮了重要作用。

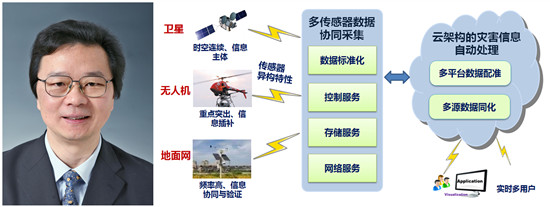

唐華俊科研團隊突破了農業旱澇遙感監測中監測精度低、響應時效差、應用范圍小等3大技術難題,創建了適應復雜災情的蒸散發全遙感反演和洪澇全過程解析理論,推動了我國農業旱澇災害遙感監測理論體系的發展。突破了災情信息星機地一體化快速獲取、旱澇災害動態解析和災損評估等關鍵技術,解決了我國災情復雜條件下遙感監測與評估精度低和時效差的技術難題。建立了我國第一個高精度、大尺度和短周期的旱澇災害遙感監測系統,實現全國旱災常規監測每旬1次、應急監測3天1次,首次實現遙感影像獲取后4小時內可上報農業洪澇災損定量評估結果。

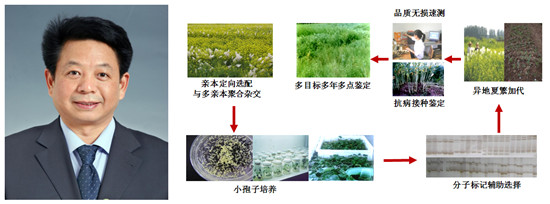

李立會科研團隊研發了在同一生長季節內能夠對眾多生育期不同的種質資源的抗穗發芽、抗赤霉病、抗紋枯病等多個重要育種目標性狀表型和蛋白質組成、外源目標基因等多個基因型同時進行鑒定的新技術,建立了資源引領育種、突破遺傳基礎狹窄的新途徑。創建了優異種質資源發掘與高效利用的技術體系,開辟了市場經濟下作物種質資源與育種協調發展的新模式。利用成果提供的優異種質資源培育新品種34個,新品種累計種植面積1.33億畝,取得社會經濟效益55億元。

朱德鋒科研團隊揭示了超級稻品種高產生長特性,研明了超級稻高產形成的共性規律,提出了超級稻品種高產群體構建的實用指標,創立了超級稻高產栽培關鍵技術。2011–2013年在超級稻主要推廣省份應用面積超過1億畝,增產稻谷640萬噸,累計增效近140億元,取得了巨大的經濟、社會和生態效益,為我國糧食連年增產作出了重要貢獻。

姚斌科研團隊創立了高效的酶及其基因資源挖掘技術體系,突破了酶的構效機理和高效表達機制研究,構建了表達水平達10-50g/L級的高效表達技術體系。創制多種飼料用酶,生產水平較同類技術高3倍以上。產品在全國31省、區、市推廣應用,占據市場80%以上,并出口20余國。節約資源6000萬噸,減輕污染排放1000萬噸以上。

王漢中率領科研團隊建立了目前數量最大、基因型變異最廣泛的含油量研究群體,通過獨特的遺傳學實驗首次證明母體基因型對種子含油量影響效應最大(達86%),首次鑒定出含5種不同的含油量調控途徑的4個高油資源和4個有自主知識產權的含油量調控新功能基因。首次將關聯分析與遺傳群體連鎖分析相結合開展油菜含油量研究,明確了含油量與產量及其主要構成性狀相關性不明顯。創制了具有完全自主知識產權的高含油量、雙低、高產、多抗、廣適油菜新品種(雜交種)5個,其中中雙11號是目前世界上首個集高含油量(49.04%)、強抗裂角、高抗倒伏、抗菌核病為一體的雙低油菜品種,其含油量是目前我國冬油菜國家審定品種中最高的,有效克服了高含油量與雙低、高產、多抗的矛盾。

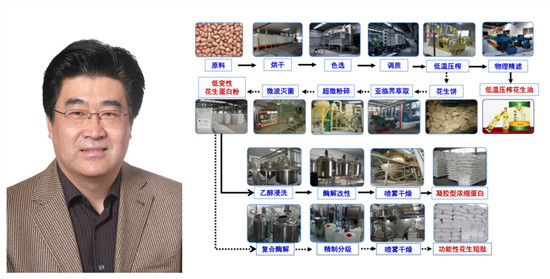

王強科研團隊發明了花生低溫壓榨制油與餅粕蛋白聯產技術及裝備,實現了傳統制油技術的革新。發明了花生伴球蛋白與濃縮蛋白制備與改性技術,填補了國內空白。發明了功能性花生短肽制備技術,大幅提高了產品附加值。成果企業轉化應用,3年累計銷售收入150億元,新增利潤8億元、稅收2億元。該成果攻克了目前花生加工產業存在的瓶頸技術與裝備難題,開創了花生低溫壓榨和蛋白高值化利用的先河,為提升糧油營養品質、保障國家糧油安全提供了科技支撐。

此外,中國農科院作為參與單位還獲得國家科技獎勵2項。其中作物科學研究所參與完成的“水稻秈粳雜種優勢利用相關基因挖掘與新品種培育”獲國家技術發明獎二等獎,植物保護研究所參與完成的“青藏高原青稞與牧草害蟲綠色防控技術研發及應用”獲國家科技進步獎二等獎。