近日,中國農業科學院生物技術研究所科研團隊在高等植物避蔭反應調控機制方面取得新進展,首次闡明了光敏色素和基因調控模塊之間的互作聯系,完善了避蔭反應的調控機理,為耐蔭、耐密植作物新品種的培育奠定了理論基礎。相關研究成果8月24日在線發表在國際著名學術期刊《自然·通訊(Nature Communications)》上。

面對可用耕地日趨減少和人口的不斷增加,密植栽培是提高作物單位面積產量的有效途徑。然而,密植條件會引起植株的相互遮蔭導致植株感受的光照質量發生改變,從而激發植株的一系列避蔭反應,表現為植株的株高增加,莖稈變細,葉片變窄、早衰,開花提早,分枝減少,最終導致植株產量降低。因此,生產上要求培育耐密植的作物品種,耐密高產必須具有合理的株型。耐密性的實質是在高密度環境下作物群體光合效率高,光合產物源、流、庫合理高效運轉,從而獲得較高的群體產量,而合理的株型將對密植條件下源、庫、流的合理分配起到重要的調節作用。過去研究表明,光敏色素是植物體內感受紅光和遠紅光的主要光受體,具有抑制避蔭反應的功能。然而,光敏色素如何調控下游基因表達從而調節避蔭反應的分子機理尚不清楚。

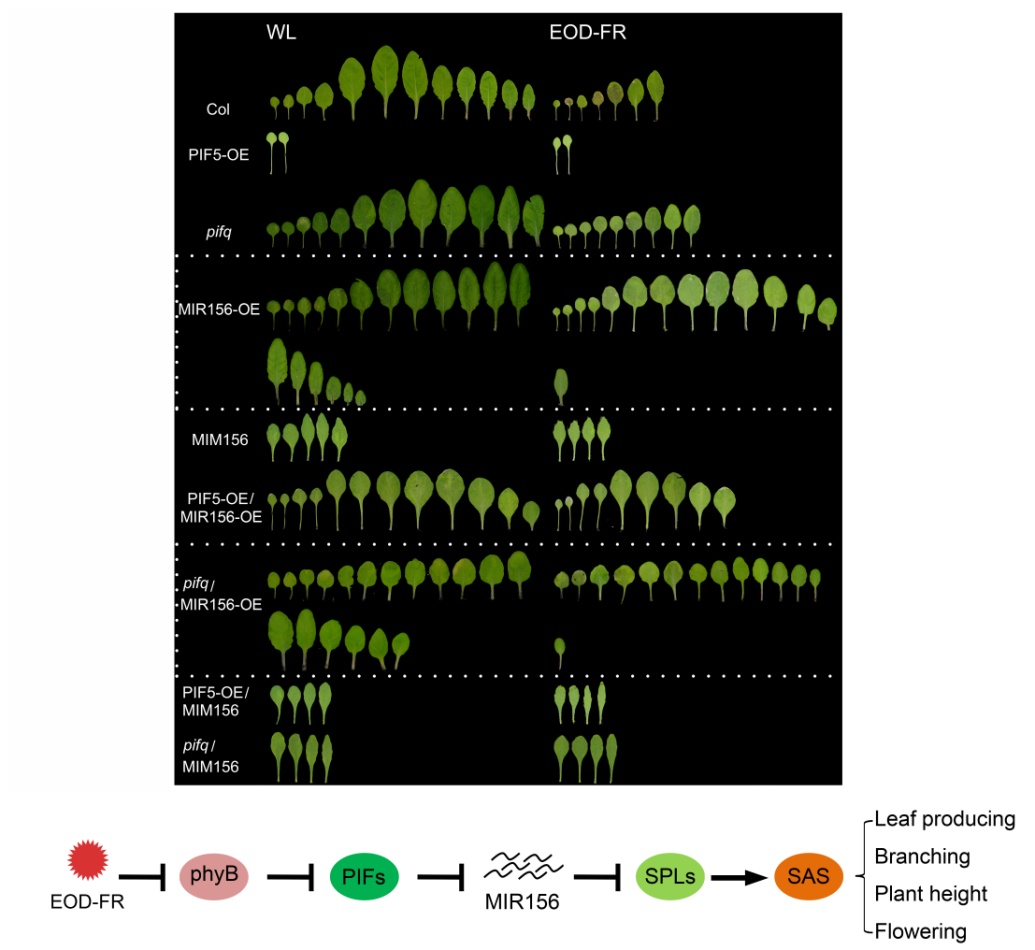

生物所研究團隊發現擬南芥在遮蔭條件下光敏色素的功能受到抑制,導致其互作因子(phytochrome-interacting factors, PIFs)蛋白快速積累,并且這些PIF蛋白能與MIR156基因家族多個成員啟動子直接結合并抑制這些MIR156基因的表達,引起其靶基因SPL家族成員表達升高,后者進一步調控了植物株高、分枝數目、葉柄長度、葉片數目、葉片面積、開花時間等一系列重要農藝性狀的改變。該研究首次闡明了光敏色素phyB-PIFs和miR156-SPLs調控模塊之間的互作聯系,完善了避蔭反應的調控機理,為耐蔭、耐密植作物新品種的培育奠定了理論基礎。

生物所為論文第一完成單位,謝鈺容副研究員和劉揚博士為共同第一作者,王海洋研究員為通訊作者。該研究得到國家自然科學基金委和北京市自然科學基金委的資助。(通訊員 崔艷)

文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-017-00404-y