近日,中國農業科學院深圳農業基因組研究所與中國農業科學院植物保護研究所合作研究,首次揭示了食蚜蠅捕食和傳粉雙重生物學行為的進化機制。相關研究成果發表在《BMC生物學(BMC Biology)》。

捕食性食蚜蠅屬于雙翅目食蚜蠅科,是農業生產中重要的經濟昆蟲。大灰食蚜蠅幼蟲和成蟲具有不同的取食習性,是研究捕食和傳粉進化機制的寶貴材料。

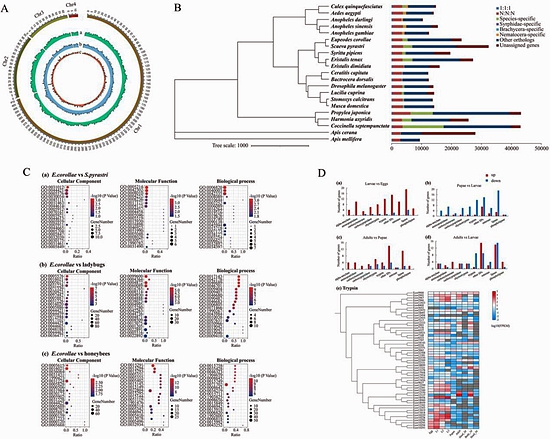

該研究利用Pacbio三代測序、二代Illumina和Hi-C技術,對大灰食蚜蠅進行了全基因組測序和組裝,結果顯示,大灰食蚜蠅基因組全長595Mb,含有23374個蛋白質編碼基因,重復序列占51.47%,其中570.8Mb的基因組序列被定位到4條染色體上。進一步將大灰食蚜蠅與另外一種捕食性食蚜蠅、蚜蟲捕食者瓢蟲、傳粉者蜜蜂進行基因組比較,并結合轉錄組分析發現,takeout基因參與調節大灰食蚜蠅幼蟲的取食行為,胰蛋白酶參與幼蟲對蚜蟲等的消化活動,糖類轉運基因和與能量代謝有關的脂質轉運基因在傳粉行為中發揮重要作用。另外,與殺蟲劑代謝有關的CYP6亞家族的基因擴張可能是大灰食蚜蠅維持種群穩定的因素之一。

作為捕食性食蚜蠅的優勢種,大灰食蚜蠅的高質量基因組為揭示昆蟲捕食和傳粉的進化機制提供了寶貴的遺傳資源,該研究成果將推動食蚜蠅和其他天敵昆蟲的遺傳適應和進化機制的深入研究。

該研究得到國家自然科學基金、中國農業科學院創新工程等項目的資助。(通訊員 馬昕怡)

原文鏈接:https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-022-01356-6