近日,從中國農業科學院

特產研究所獲悉,該所楊福合研究員率領的科研團隊邵西群博士課題組經過3年努力在水貂阿留申病毒檢測中發現了自然感染貉和藍狐的阿留申病病毒新種(RFAV),并首次成功分離了一株非水貂源RFAV,進而證明RFAV極可能是感染貉的類似水貂阿留申病癥的新病原。RFAV的發現推進了當前對阿留申病毒屬的認識,分離毒株為深入阿留申病毒種屬特征和免疫比較研究提供了珍貴材料,該研究也為新病毒感染提供了檢測方法。相關成果發表在國際知名傳染病期刊《新發傳染病(Emerging Infectious Diseases)》上。

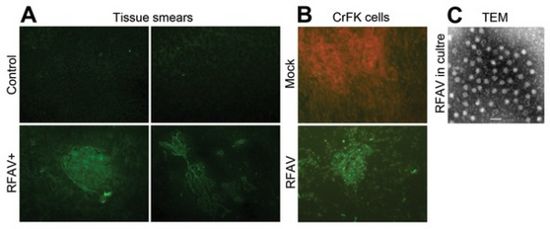

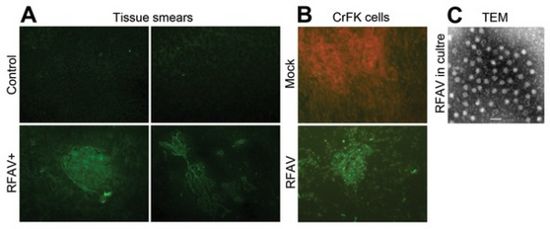

圖1.RFAV病毒的組織免疫熒光實驗與病毒分離

阿留申病會導致水貂出現消瘦、流產、死胎等情況,是珍貴毛皮動物水貂養殖業中危害嚴重的首要疾病,但作為病原的水貂阿留申病病毒的免疫預防自1970年發現以來尚未攻克。而且阿留申病病毒難于在體外培養分離,人們對阿留申病毒對鼬科以外動物的感染、致病知之甚少。在水貂阿留申病的群體普查中,研究者發現生長遲緩的病貉表現類似水貂阿留申病癥狀,并從這類病料中鑒定和發現了一群新阿留申病病毒。

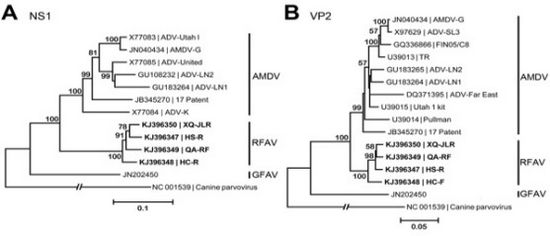

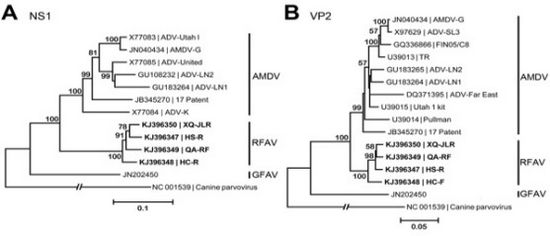

科研人員通過對貉、狐養殖場RFAV感染進行廣泛調查,并對貉狐病樣的RFAV病毒檢測測序,序列分析顯示RFAV不同于同屬水貂源病毒AMDV和灰狐源病毒GFADV,屬于阿留申病毒屬的一個新毒種。進一步研究證實,貉、藍狐自然易感RFAV,而且RFAV極可能是這些病貉的病原。下一步,科研團隊將圍繞RFAV與毛皮動物感染開展深入研究。

圖2.RFAV病毒的序列進化分析

據介紹,阿留申病最先是從毛色突變的阿留申色(藍寶石色)水貂發現的,該色型水貂極易患該病且病癥明顯病死率高,因此該病被命名為水貂阿留申病,隨命名其病原細小病毒科病毒為阿留申病病毒,病毒所在屬為阿留申病病毒屬。

該研究得到了公益性行業農業科研專項經費項目“不同生態區優質珍貴毛皮生產關鍵技術研究”和國家科技基礎條件平臺項目“家養動物種質資源平臺”的支持。(通訊員 陳曦)