近日,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所植物營養創新團隊應用作物-土壤模型評估了長期氣候變異下多樣性玉米輪作體系對作物產量和土壤 N2O 排放的影響,提出氣候變異下N2O減排的最佳玉米輪作模式。該研究為指導建立多樣性玉米輪作管理體系提供了重要參考。相關研究成果發表在《整體環境科學(Science of the Total Environment)》上。

據何萍研究員介紹,基于過程機理的作物-土壤模型整合了相對完整的生物地球化學過程,能夠評估作物-土壤生態系統中的碳、氮養分運輸和轉化,為探索農田養分資源高效利用提供了重要途徑。反硝化-分解模型已被成功地用于模擬作物生長、土壤溫度和水分運動、土壤碳氮動態變化和溫室氣體排放。應用模型模擬不同輪作模式的養分循環,并在此基礎上明確長期氣候變異下多樣性輪作系統對作物產量和 N2O 排放的影響,對于進一步實現農業綠色可持續生產具有重要意義。

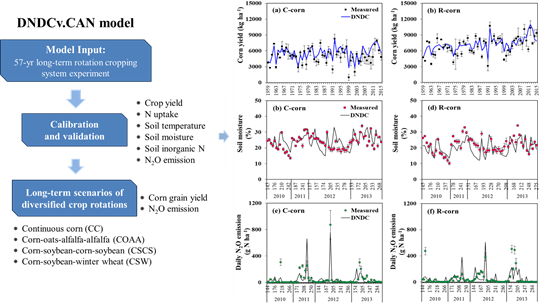

科研團隊基于加拿大農業和農業食品部哈羅研發中心57年的玉米-燕麥-苜蓿-苜蓿輪作體系的田間實測數據校準和評價反硝化-分解模型,并探討長期氣候變異下不同玉米輪作體系對作物產量和年N2O排放的影響。反硝化-分解模型能夠較好地模擬不同種植體系下作物產量、氮素吸收、土壤無機氮、土壤溫度和水分含量,同時模型較好地模擬了不同作物土壤N2O排放量。研究發現,長期氣候變異下,玉米-燕麥-苜蓿-苜蓿輪作的玉米產量最高,年均N2O排放量最低。其次是玉米-大豆-玉米-大豆和玉米-大豆-冬小麥輪作。而單作玉米的年均N2O排放量最高。

該研究得到國家重點研發計劃等項目資助。(通訊員 金云翔)

原文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143433