近期,中國農業科學院農田有機污染生物消減創新團隊研究揭示農業有機投入品的溶解性有機質對不同粒徑納米塑料遷移的差異性影響,闡明了溶解性有機質特征組分對納米塑料固定和促進遷移的微觀機制。相關研究成果發表在《環境科學與技術(Environmental Science & Technology)》上。

農田塑料殘留問題日益受到人們的關注。微塑料在農田土壤中降解形成納米塑料,更容易在土壤孔隙中遷移。農田有機投入品(生物質炭、秸稈和畜禽糞便等)釋放的溶解性有機質可以改變土壤—水—納米塑料系統的表面化學性質,從而影響納米塑料遷移能力和環境歸趨,但它們的相互作用微界面機制還不清楚。

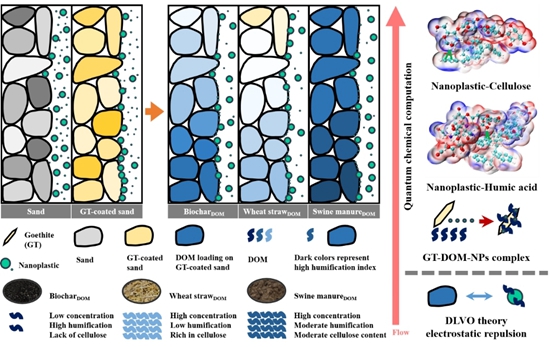

該研究綜合采用遷移模型、DLVO理論和量子化學計算等手段,對納米塑料和農業有機投入品的溶解性有機質的共遷移機制進行深入分析。研究發現,小粒徑的納米塑料(50納米)在遷移過程中容易與農業有機投入品溶解性有機質發生共沉積,而這些溶解性有機質對大粒徑納米塑料(400納米)的遷移有促進作用。溶解性有機質的特征組分胡敏酸和纖維素與納米塑料的相互作用最為緊密,主導了小粒徑納米塑料的滯留;而胡敏酸增加靜電排斥貢獻更顯著,促進大粒徑納米塑料的遷移。由于豬糞有機肥溶解性有機質釋放濃度高、腐殖質指數適中、纖維素含量較高,對小粒徑納米塑料的阻滯作用和大粒徑納米塑料遷移的促進作用均為最強,因此,更容易使納米塑料在農田土壤剖面上產生粒徑分餾,增加了小粒徑納米塑料被作物根系吸收和累積的風險。該研究成果為農田微塑料污染管控和治理提供了理論依據。

該研究得到國家自然科學基金、天津市自然科學基金、中國農科院科技創新工程等項目的資助。

原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.est.1c07574