近日,中國農業科學院農產品加工研究所戴小楓研究員領銜的加工有害生物創新團隊在跨膜受體蛋白介導的棉花抗黃萎病分子機制研究中取得新進展。該研究從棉花中鑒定出兩個具有抗黃萎病功能的跨膜受體類抗病基因,揭示了其依賴胞吞過程調控抗病防衛反應的關鍵作用過程。相關研究成果于5月29日在線發表在《植物科學前沿(Frontiers in Plant Science)》上。

棉花黃萎病是由大麗輪枝菌引起的頭號生產病害,也是世界性難題,造成我國棉花年均產量損失15%以上,嚴重威脅棉花生產安全。闡明抗病機理、挖掘抗病基因一直是棉花抗黃萎病分子遺傳改良的前提,一直未有突破。跨膜受體蛋白曾被報道在調控抗病防衛反應中起到重要作用,但是否參與棉花抗黃萎病的功能及可能存在的調控機制與途徑研究卻未有報道。

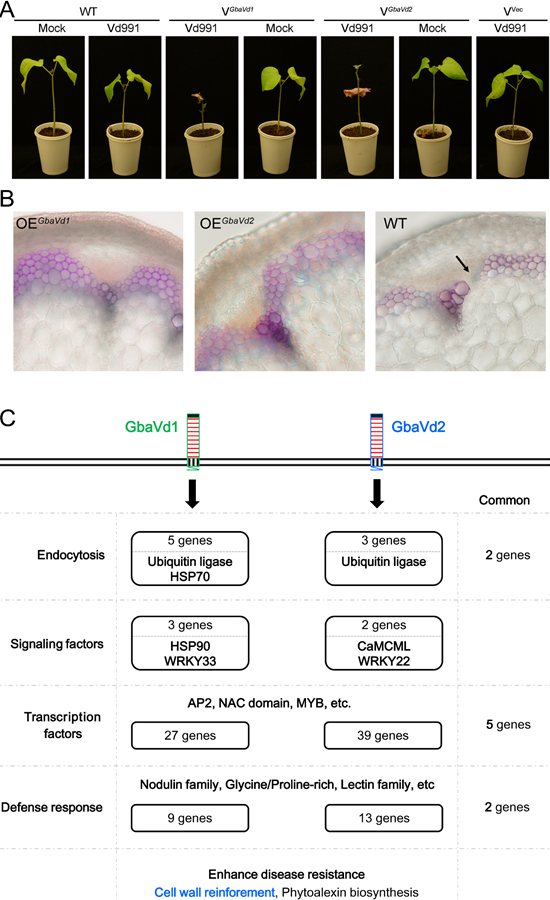

該研究從海島棉中克隆到兩個強烈應答大麗輪枝菌侵染的跨膜受體蛋白基因GbaVd1和GbaVd2,兩個基因均編碼富含亮氨酸重復(LRR)序列的胞外區、跨膜結構域、胞內短肽等跨膜受體蛋白典型的結構域;利用病毒誘導基因沉默技術鑒定發現GbaVd1和GbaVd2基因沉默后抗病海島棉對大麗輪枝菌抗性轉變為高感,在擬南芥中過表達這兩個基因則顯著提高了轉基因株系維管束的木質化程度、增強了對大麗輪枝菌的抗性,表明GbaVd1和GbaVd2基因具有抗黃萎病功能。進一步分析了轉基因擬南芥材料相對于野生型的基因表達譜,發現GbaVd1和GbaVd2的調控功能及路徑存在分化,但均影響了胞吞作用過程并激活了WRKY、AP2等轉錄因子表達,從而調控大量植物細胞壁合成相關基因參與維管束木質化過程,增強寄主植物對黃萎病的組織入侵抗性。該研究揭示了棉花跨膜受體蛋白介導的黃萎病抗性機制及其基因調控網絡,建立了人類對棉花抗黃萎病分子機制的新認識,為進一步利用抗病基因開展棉花抗性分子遺傳改良奠定了基礎。

該研究以加工所為第一完成單位,團隊研究骨干陳捷胤副研究員和博士研究生李楠洋為文章共同第一作者,戴小楓研究員通訊作者。該研究得到了中國農科院科技創新工程、國家自然科學基金、公益性行業(農業)科研專項等項目的資助。

原文鏈接:http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2017.00844/full