近日,中國農業科學院蜜蜂研究所蜜粉源植物產地識別與控制團隊系統揭示了α-玉米赤霉烯醇及其隱蔽性形式的生物轉化規律。該研究成果的發表,不僅填補了α-玉米赤霉烯醇在生物體內代謝途徑的空白,更為其毒理學研究與風險評估提供了新的思路和科學依據。相關研究成果在線發表在《有害物質雜志(Journal of Hazardous Materials)》上。

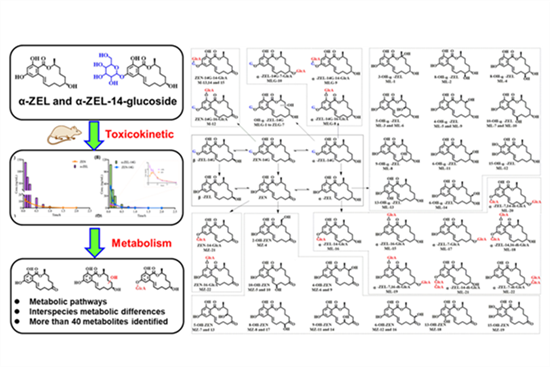

據團隊首席李熠研究員介紹,α-玉米赤霉烯醇不僅是玉米赤霉烯酮的關鍵代謝產物,而且是污染谷物、飼料和蜂產品的主要霉菌毒素之一。α-玉米赤霉烯醇的雌激素樣作用是玉米赤霉烯酮的500倍,且具有潛在致癌性。近年來新發現的隱蔽性α-玉米赤霉烯醇同其原型一樣,具有強烈的雌激素樣作用。目前,有關兩者在生物機體內的生物轉化過程尚不清楚。為了摸清α-玉米赤霉烯醇及其隱蔽性形式在生物體內的毒代動力學、主要代謝產物、代謝途徑及其關鍵代謝酶,研究人員采用超高效液相串聯高分辨質譜等技術對其進行了詳細研究。結果表明α-玉米赤霉烯醇及其隱蔽性形式在大鼠體內的生物利用度極差,口服給藥后的大鼠血漿中僅僅能夠檢測到痕量的原型,卻發現了大量的代謝產物。這表明兩者并非難于吸收,而是吸收后在機體內發生了廣泛的代謝。隨后,采用體內外代謝試驗共識別和鑒定出了41種α-玉米赤霉烯醇的代謝產物,以及14種隱蔽性α-玉米赤霉烯醇的代謝產物。羥基化、脫氫和葡萄糖醛酸結合是兩者主要代謝途徑,而且隱蔽性α-玉米赤霉烯醇能夠發生脫糖反應,有效釋放出其毒性原型,增加機體暴露的總量。此外,兩者的代謝存在顯著的種屬代謝差異,不同動物和人的主要代謝產物和代謝途徑均有所不同。

該研究成果得到國家青年自然基金、中國農科院科技創新工程和國家蜂產業體系項目資助。(通訊員 謝文聞)

原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419313573