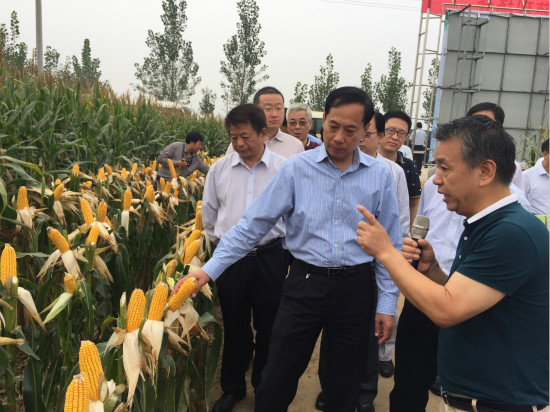

9月26-27日,從中國農業科學院在山東省德州市武城縣主辦的“玉米綠色增產增效技術集成模式研究與示范現場會”上傳來消息,由中國農科院牽頭集成組裝、試驗示范的“864”技術模式,經過4年的探索和攻關,不僅實現了玉米從播種到儲藏全生產鏈條的機械化、標準化、信息化和服務社會化,而且在保證穩產增產的同時達到了“三減一增”(減藥、減肥、減工、增效)。這標志著科技引領我國玉米供給側結構調整的實踐邁出了成功的一步,也標志著我國玉米產業正在突破嚴峻國際競爭和結構深度調整的雙重困境,走出了一條可持續發展的道路。

據該項目首席科學家中國農科院作物科學研究所黃長玲研究員介紹,在黃淮海玉米產區——武城縣集成推廣的“864”技術模式,即“農機農藝八配套(優良品種優質包衣種子+科學播種+綠色防控+化控抗逆 +適時晚收+收儲減損+全程機械化+全程信息化管理)、科學播種六融合(搶時+測土配方肥+增施有機肥+深松免耕+多層施肥+等行密植播種)、綠色防控四結合(農業防治+生物防治+物理防治+化學防治)”,在30萬畝示范田平均產量達到667公斤,與國際先進水平接近(美國690公斤);同時,每畝減藥20%,減肥10%,減工30%,綜合增效220元,使我國玉米生產具備了國際市場競爭力。中國農科院黨組書記陳萌山指出,我們的專家團隊在一個地方不改初心,連續攻關,堅持實踐,不斷完善,難能可貴,這是一篇真正寫在大地上的精彩論文。

為應對我國玉米生產規模小、成本高、效率低、機械化程度低、市場競爭力差等問題、在中國農科院科技創新工程的支持下,于2013年啟動了“玉米綠色增產增效技術集成模式研究與示范”工作。綜合育種、施肥、植保、灌溉、農業機械、信息技術和產業經濟等學科內容,聯合中國農科院相關研究所以及全國范圍內的優勢學科力量,以品種為核心,以全程機械化為載體,以環境友好和資源友好的綠色發展為目標,以減量增效為重點,推進農藝技術標準化,加強技術組裝和技術應用,構建了一系列適應不同區域需求的科學規范、可復制、可推廣的玉米全程機械化技術。項目實施過程中始終注重向創新要發展,向創新要成效,在技術集成創新、組織管理創新、工作機制創新等方面進行了成功的探索。

集成了“864”技術模式,助力玉米產業實現綠色增產增效。項目開展4年來,項目組通過整合分散在全院各研究所的成果,選擇吸收院外以及國外的先進適用技術,從優良品種、土壤肥料、病蟲害綜合防治、全程機械化、產后加工等方面進行全產業鏈技術集成與模式再造,探索不同主產區、不同生態區、不同經濟發展水平地區最優解決方案,建立科學規范、可復制可推廣應用的綜合技術生產模式。“864技術模式實現了玉米全生產過程技術創新和技術集成,18項技術同時落地,配套推廣,給農民提供了一攬子綜合解決方案,創造了可復制、可落地、可推廣的技術模式。

推行了“三減一增”策略,武城玉米緊追世界先進生產水平。針對近兩年玉米價格不斷下滑的大趨勢,項目組貫徹“節本增效”理念,在“864”技術模式基礎上,推行“三減一增”策略,實現了產量、成本和效益的協調。經專家測算,今年武城縣100畝核心示范田畝產可達到850公斤以上,30萬畝示范田平均畝產接近世界先進生產水平,比3年前增產14.1%,平均畝增收220元。

創造了技術全面落地機制,提升支撐引領現代玉米產業發展的綜合實力。打破原有課題組式的科研碎片化現狀,結束各單位“單打獨斗”的局面,多學科、多領域的科學家以國家和農民的利益為己任,甘當配角,主動協作,協同創新,在技術創新和技術推廣方面做到了一盤棋、一體化。

創新了項目組織管理方式,推動工作務實高效開展。構建“院—所—示范點”的項目組織管理體系,中國農科院、山東省農科院、德州市農科院、各級農業主管及推廣部門、涉農企業、種糧大戶、專業合作社等共同在國家農業科技創新聯盟的基礎上聯合開展工作,制定攻關方案,明確目標任務,強化責任落實,加強協調配合,形成工作合力,確保人員到位、措施到位。

為應對我國玉米生產規模小、成本高、效率低、機械化程度低、市場競爭力差等問題、在中國農科院科技創新工程的支持下,于2013年啟動了“玉米綠色增產增效技術集成模式研究與示范”工作。綜合育種、施肥、植保、灌溉、農業機械、信息技術和產業經濟等學科內容,聯合中國農科院相關研究所以及全國范圍內的優勢學科力量,以品種為核心,以全程機械化為載體,以環境友好和資源友好的綠色發展為目標,以減量增效為重點,推進農藝技術標準化,加強技術組裝和技術應用,構建了一系列適應不同區域需求的科學規范、可復制、可推廣的玉米全程機械化技術。項目實施過程中始終注重向創新要發展,向創新要成效,在技術集成創新、組織管理創新、工作機制創新等方面進行了成功的探索。

集成了“864”技術模式,助力玉米產業實現綠色增產增效。項目開展4年來,項目組通過整合分散在全院各研究所的成果,選擇吸收院外以及國外的先進適用技術,從優良品種、土壤肥料、病蟲害綜合防治、全程機械化、產后加工等方面進行全產業鏈技術集成與模式再造,探索不同主產區、不同生態區、不同經濟發展水平地區最優解決方案,建立科學規范、可復制可推廣應用的綜合技術生產模式。“864技術模式實現了玉米全生產過程技術創新和技術集成,18項技術同時落地,配套推廣,給農民提供了一攬子綜合解決方案,創造了可復制、可落地、可推廣的技術模式。

推行了“三減一增”策略,武城玉米緊追世界先進生產水平。針對近兩年玉米價格不斷下滑的大趨勢,項目組貫徹“節本增效”理念,在“864”技術模式基礎上,推行“三減一增”策略,實現了產量、成本和效益的協調。經專家測算,今年武城縣100畝核心示范田畝產可達到850公斤以上,30萬畝示范田平均畝產接近世界先進生產水平,比3年前增產14.1%,平均畝增收220元。

創造了技術全面落地機制,提升支撐引領現代玉米產業發展的綜合實力。打破原有課題組式的科研碎片化現狀,結束各單位“單打獨斗”的局面,多學科、多領域的科學家以國家和農民的利益為己任,甘當配角,主動協作,協同創新,在技術創新和技術推廣方面做到了一盤棋、一體化。

創新了項目組織管理方式,推動工作務實高效開展。構建“院—所—示范點”的項目組織管理體系,中國農科院、山東省農科院、德州市農科院、各級農業主管及推廣部門、涉農企業、種糧大戶、專業合作社等共同在國家農業科技創新聯盟的基礎上聯合開展工作,制定攻關方案,明確目標任務,強化責任落實,加強協調配合,形成工作合力,確保人員到位、措施到位。

針對下一步工作,陳萌山要求,一方面要抓好轉化推廣,要讓“864”技術模式在德州、在山東、在黃淮海全面開花;另一方面要抓好培訓示范。重點對接合作社和種糧大戶,在不同生產類型下開展定向的培訓和示范,引領帶動我國玉米供給側結構性改革。