近期,中國農業科學院蔬菜花卉研究所百合課題組揭示了雙色百合花形成的關鍵分子機理,將為花色的人工調控及分子改良提供理論依據。相關研究成果近期在線發表于國際知名期刊《植物科學前沿(Frontiers in Plant Science)》上。

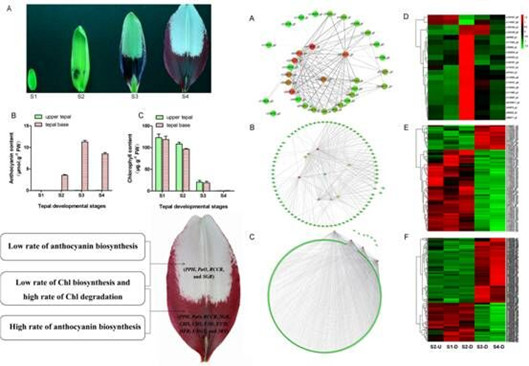

雙色百合花是指在同一片花被片上顯現兩種不同的花色,與單色花相比具有更豐富的花色及其奇特的色彩變化,觀賞價值更高,有可能在吸引昆蟲方面也更具效率。百合品種小飛碟 (Tiny Padhye) 雙色花被片發育的過程中,花被片下部逐漸由綠色變為紫紅色,而上部由綠色變為白色。這類百合雙色花形成的分子機理在花色研究領域鮮見報道。

該研究運用代謝組學、比較轉錄組學和分子生物學相結合的手段對雙色百合花形成的分子機理進行了研究。雙色百合花的紫色部位的成色物質主要成分為矢車菊素-3-蕓香糖苷。表達譜分析表明,花青素苷合成基因在花被片下部特異協同表達導致花青素苷特異地積累于花被片下部,而在花被片上部不表達。百合花被片中葉綠素含量逐漸下降的原因是,隨著花被片的發育,葉綠素合成相關結構基因在花被片上下部的表達量均逐漸下降,而葉綠素降解相關結構基因的表達量迅速上升。通過WGCNA分析,參與調控百合花被片中花青素苷合成通路以及葉綠素代謝通路的候選轉錄因子也得以鑒定。

該研究得到國家自然科學基金、國家科技支撐項目和中國農科院科技創新工程的資助。蔬菜所為第一完成單位,博士研究生徐雷鋒為第一作者,明軍研究員為通訊作者。(通訊員 李海芬)

文章鏈接:http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2017.00398/full