近日,中國農業科學院棉花研究所棉花分子遺傳改良創新團隊研究發現陸地棉馴化和改良過程中,人工選擇會影響陸地棉黃萎病抗性。該研究為棉花抗病遺傳改良提供了重要靶點。相關研究成果發表在《植物雜志(The Plant Journal)》上。

黃萎病是棉花的嚴重病害,被稱為棉花“癌癥”。陸地棉是全球種植最廣泛的棉花栽培種,具有產量高適應性廣的特點,現有研究表明陸地棉在對抗黃萎病菌侵染時可能具有天然的劣勢。因此,如何在有限的遺傳多樣性背景下提升陸地棉的抗病潛力至關重要。

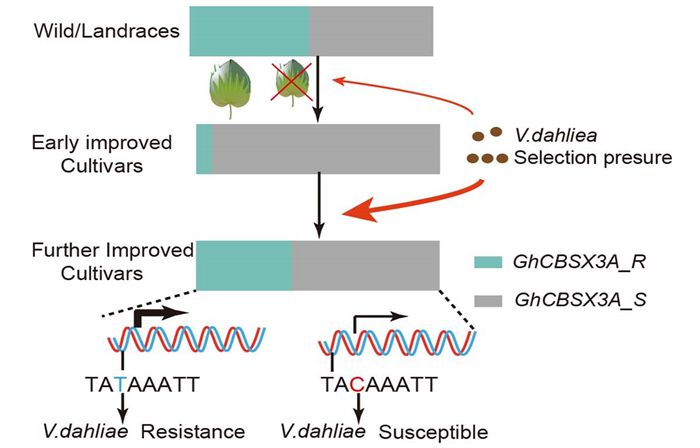

該研究發現在陸地棉早期馴化過程中,抗黃萎病編碼基因啟動子上的自然突變降低了其轉錄活性,損害了該基因介導的外質體活性氧爆發,造成了陸地棉早期馴化品種的黃萎病抗性的顯著下降。在隨后的育種改良過程中,伴隨著黃萎病介導的選擇壓力,該基因的抗病基因型比例持續升高,該時期陸地棉黃萎病抗性逐步恢復,但仍未達到陸地棉野生種質的抗性水平。研究表明,陸地棉較弱的黃萎病抗性與馴化過程中的人工選擇引起的抗性丟失有關。研究結果為棉花抗病遺傳改良提供了新思路。

該研究得到了國家重點研發計劃和河南省杰出青年基金等項目的支持。(通訊員 梁冰)

原文鏈接:https://doi.org/10.1111/tpj.16736