近日,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所耕地退化阻控與地力提升團隊研究揭示了土壤顆粒有機質和土壤孔隙結構互饋作用,相關研究成果發表在《土壤耕作研究(Soil &Tillage Research)》上。

土壤顆粒有機質是由未分解或半分解的植物殘體和部分微生物分解產物組成的一種混合物,具有比重小、顆粒大、碳氮比高、周轉快、易被微生物分解的特征,是土壤有機質最活躍的組分。土壤孔隙結構直接決定水分運動和氣體交換,在顆粒有機質的累積或轉化過程中起到了重要作用,然而土壤顆粒有機質和孔隙結構互饋作用尚不清楚。

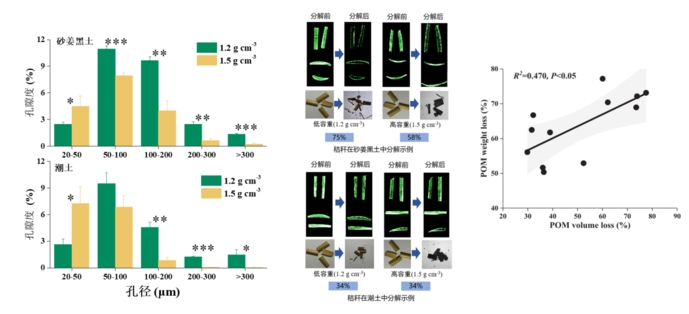

該研究發現,以碳13標記的玉米秸稈(新鮮顆粒有機質)在孔徑分布不同的砂姜黑土和潮土土柱中存在相似的互饋作用。一方面,顆粒有機質的分解促進了土壤新孔隙的形成。顆粒有機質分解損失的體積與孔隙增加的體積存在較好一致性,在土壤容重較低時,促進100-300微米 孔隙度增加,在土壤容重較高時,提高50-100微米孔隙度。另一方面,研究還發現孔隙度和平均孔隙距離是調控顆粒有機質分解的重要參數,其中100-300微米孔隙顯著促進顆粒有機質的分解,可能與此類孔隙中氧氣和二氧化碳氣體的快速擴散有關。該研究結果為進一步明析土壤有機質分解調控路徑提供科學依據。

該研究得到國家自然科學基金等項目的支持。(通訊員 姬悅)

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.still.2024.106288