近期,從中國

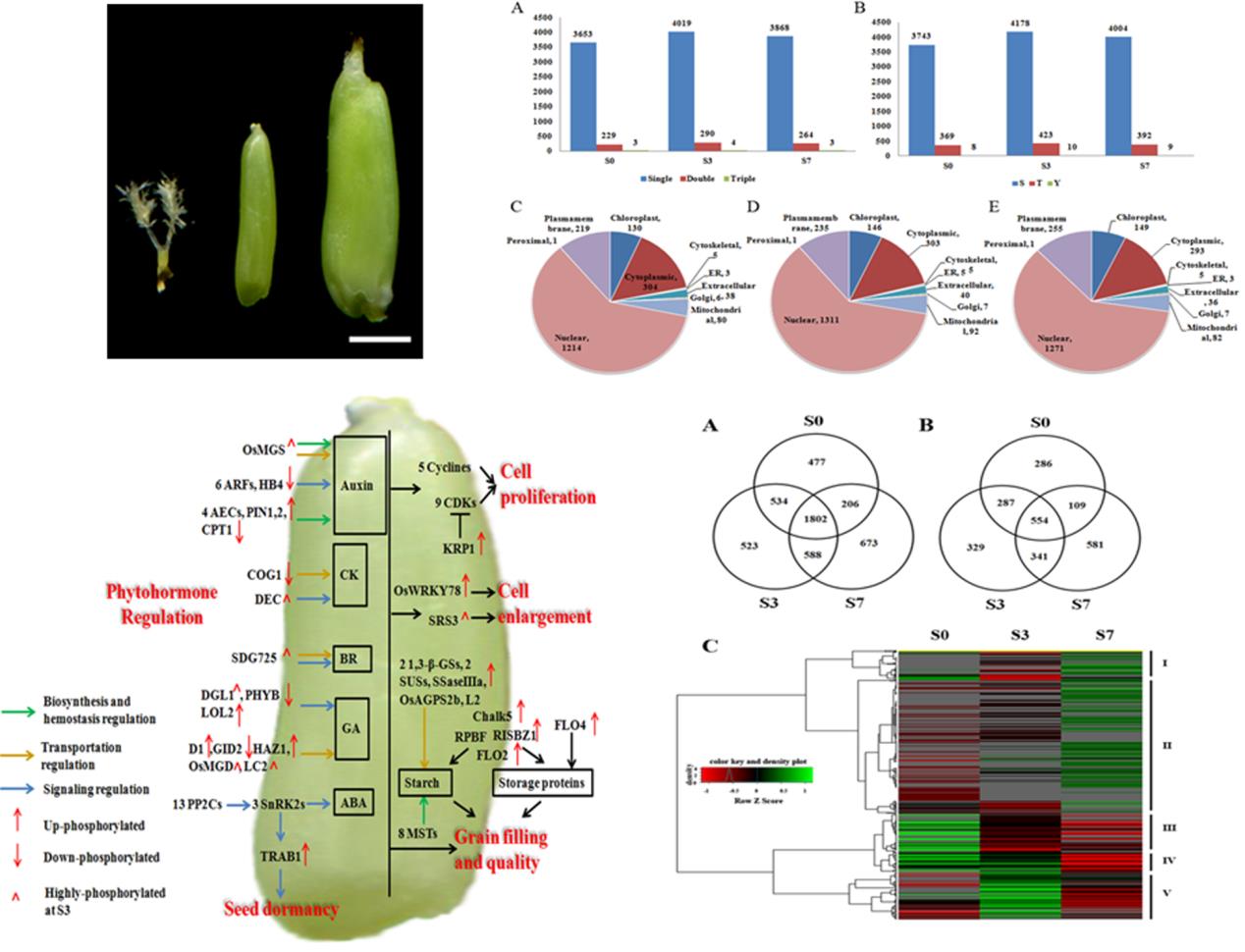

水稻研究所獲悉,由張健研究員領銜的水稻生殖發育創新團隊利用最新的磷酸化肽段富集技術結合高效的液相二級質譜(LC-MS/MS)技術,分別在受精前和受精后3天和7天的種子中鑒定了2529, 2706和2709個磷酸化蛋白,其中2487個蛋白在種子發育過程中表現出顯著差異的磷酸化模式。這些差異的磷酸化蛋白參與到多種激素的合成和信號傳遞途徑、細胞的增殖和擴張以及種子的灌漿和品質形成的多個過程。相關研究成果近期在線發表于國際著名學術期刊《植物分子生物學(Plant Molecular Biology)》雜志上。

蛋白質翻譯后修飾是重要的生物學調控機制。目前,已報道的蛋白質翻譯后修飾多達300多種,其中蛋白質磷酸化存在最為廣泛,研究最為深入。據悉,植物中超過三分之一的蛋白為磷酸化蛋白,其功能涉及到植物的生長、發育、抗逆、抗病等多個方面。雖然在擬南芥等模式植物中已有大量的研究,但水稻中磷酸化蛋白質的研究卻相當滯后。目前已鑒定的水稻磷酸化蛋白僅有3000-4000個,且大部分功能未知。該研究成果不但表明磷酸化可能是翻譯后蛋白質行使生物學功能的重要調控開關,增進了對水稻種子發育過程的磷酸化調控機制的了解,也為進一步研究這些磷酸化蛋白質的功能指明了方向。

此外,該團隊和

水稻所水稻病理研究團隊合作研究發現蛋白磷酸化同樣參與水稻抗病的重要信號途徑。采用磷酸化肽段富集技術結合高效的液相二級質譜(LC-MS/MS)技術,在白葉枯病菌(zhe173)侵染前和侵染后24h的水稻抗白葉枯品種IRBB5中分別鑒定了來源于1334和1297個磷酸化蛋白的2367 和 2223 個磷酸化位點,其中762個為差異磷酸化蛋白。這些差異磷酸化的蛋白包含許多抗病相關蛋白,這暗示著蛋白質磷酸化是一種重要的抗病調控機制。這一研究成果于今年6月發表在《BMC植物生物學(BMC Plant Biology)》雜志上。(陳鎏琰)

兩項成果鏈接:

http://link.springer.com/article/10.1007/s11103-015-0410-2/fulltext.html

http://www.biomedcentral.com/1471-2229/15/163