日前,中國農業科學院植物保護研究所科研團隊在稈野螟屬(Ostrinia)近緣種種群遺傳方面取得研究進展,不僅首次在自然界中發現了亞洲玉米螟和歐洲玉米螟之間雜交個體,而且闡明了這兩種稈野螟屬近緣種的基因滲透現象。相關研究成果在線發表與生態學、群體遺傳學領域期刊《分子生態(Molecular Ecology)》上。

生物學物種內保持高的基因流以保持種群。空間和時間上的隨機基因流和適應性變異積累可以導致新物種的形成。與之相反的假說是不同物種之間存在著由雜交而形成的中間體(Continuum)。兩個近緣種間的不斷雜交可以通過形成結合體(gamete)和回交而導致等位基因嵌合。等位基因滲透假說是基于基因組在結構上的優勢選擇機理,并非整個基因組而是基因組的適應區域可能影響遺傳隔離的程度。每個位點的基因滲透程度受上位效應和適應性導致的顯性結果調節。選擇有利的等位基因和中性等位基因被認為是可以自由交換的,與之相對的假說是等位基因可以導致生殖隔離和影響本地適應性的特點。生態動力學在兩個物種的雜交區域的基因滲透現象中具有重要角色。兩個親緣關系較近的物種在同域條件下很容易產生基因滲透現象。當種間基因流足夠高可以改變隨機基因流效應時,入侵物種種群內的等位基因滲透不會增加。同域近緣種的基因滲透和基因流現象有利于對進化的研究。同域種間雜交和基因滲透現象的研究對進化研究具有很大的幫助。

亞洲玉米螟(Ostriniafurnacalis)和歐洲玉米螟(O.nubilalis)是玉米上最重要的兩種害蟲。亞洲玉米螟的信息素為順12和反12-十四碳烯乙酸酯構成;歐洲玉米螟信息素由順11和反11-碳烯乙酸酯構成。亞洲玉米螟主要分布于亞洲東部和澳大利亞,歐洲玉米螟主要分布于中亞、歐洲、北非和北美。我國新疆伊犁地區為原始歐洲玉米螟的發生區。在近幾十年里,亞洲玉米螟入侵到這一區域。這兩種害蟲自從分化為不同的物種后首次在此相遇。伊犁地區是目前已知世界上唯一的兩種玉米螟混生區。這為研究近緣種的進化提供了非常難得的機會。

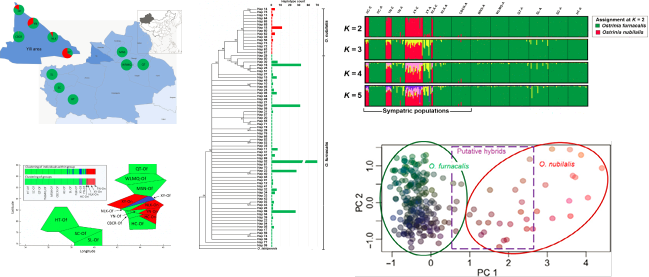

植保所王振營研究員領銜的研究團隊在新疆玉米上采集了11個地理種群的玉米螟越冬幼蟲,采用高通量SNP和SSR測試及線粒體測序方法。根據SNP基因型數據結果這兩種玉米螟存在較高的遺傳多樣性;預測了伊犁地區基因滲透史。在混生區內的亞洲玉米螟種群內沒有發現基因滲透的基因型。根據雜交個體和基因滲透史,可以確定伊犁地區為這兩種玉米螟的雜交地區;可以預測伴隨著基因在這兩個物種間滲透,適應性特點也在這兩個物種間橫向傳播。本研究結果表明亞洲玉米螟和歐洲玉米螟這兩個生殖隔離的物種間存在著中間體,經典的以信息素為基礎的區分這兩個物種的方法應當予以重新考慮。

該研究以中國農科院植保所、植物病蟲害生物學國家重點實驗室為第一完成單位,植保所王振營研究員和美國農業部玉米蟲害與作物遺傳所布萊德·考特斯(Brad Coates)博士為文章共同通信作者。

論文鏈接http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.14387/full