近日,中國農業科學院飼料研究所水產動物飼料創新團隊發現了應用多糖類添加劑控制魚類脂肪肝可能會引起風險,導致魚類腸道菌群失衡及肝臟損傷,進一步揭示不具備激活低氧誘導因子的能力是多糖引起風險的關鍵因素。相關研究成果在線發表在《通訊生物學(Communications biology)》上。

水產品為消費者提供了三分之一的優質動物蛋白。隨著水產養殖業集約化程度的不斷提高,魚類營養性脂肪肝已經成為養殖中廣發性疾病,造成巨大經濟損失,成為我國水產養殖業綠色發展的重要瓶頸之一。多年來,科研工作者針對魚類脂肪肝的防控進行了大量的研究,多種“保肝護肝”的天然產物被挖掘出來,如水飛薊素、白藜蘆醇、多糖類等。多糖類由于其來源廣泛、資源易得受到廣泛關注,目前主要集中在多糖對魚體營養代謝機理的研究上,對降肝脂多糖實際應用的安全性關注很少。

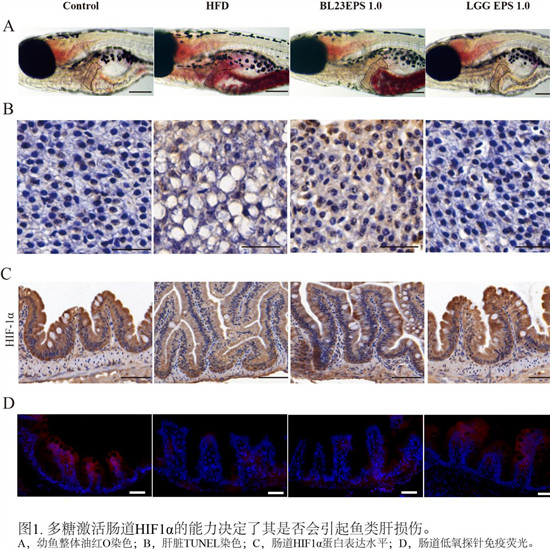

該研究以鼠李糖乳桿菌和干酪乳桿菌胞外多糖為研究對象,分別將其添加至高脂飼料中投喂斑馬魚。結果表明添加2種多糖均可以降低肝臟中脂肪的積累;但是添加干酪乳桿菌胞外多糖會導致肝臟損傷,而添加鼠李糖乳桿菌胞外多糖則不會。進一步研究表明鼠李糖乳桿菌胞外多糖可以通過腸道膜受體激活低氧誘導因子的表達,低氧誘導因子進一步促進腸上皮細胞分泌抗菌肽,從而改善腸道菌群結構,增加梭桿菌門豐度,降低變形菌門豐度。而且改善后的魚類腸道菌群,以梭桿菌門為優勢菌,而梭桿菌門代謝性活性物質具有降低腸道氧含量、激活低氧誘導因子的作用,進一步維護腸道環境,減少內毒素產生,保護肝臟。而干酪乳桿菌胞外多糖不具有激活低氧誘導因子的作用,且多糖類可被腸道細菌利用進一步導致腸道菌群異變,變形菌門數量增多,內毒素產生增多,加劇肝臟損傷。

基于上述發現,對于具有應用風險的降肝脂多糖,研究出雙重防控策略:補充促進梭桿菌門生長的替代性物質及添加梭桿菌門代謝性活性物質,通過梭桿菌門和腸道內梭桿菌門代謝性活性物質之間的正反饋來改善腸道菌群結構,控制風險的發生。

該研究得到了國家重點研發計劃和國家自然科學基金的資助。(通訊員 張帆)

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s42003-019-0526-z