近日,中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所特色農(nóng)作物優(yōu)異種質(zhì)資源發(fā)掘與創(chuàng)新利用團隊揭示了甜蕎物種形成、生態(tài)適應(yīng)性、蘆丁含量和花柱形態(tài)的遺傳基礎(chǔ),為蕎麥基因組學輔助育種奠定了理論基礎(chǔ)。相關(guān)研究成果在線發(fā)表在《分子植物(Molecular Plant)》上。

蕎麥屬植物起源于我國,對環(huán)境的適應(yīng)力強,富含蘆丁等黃酮類生物活性物質(zhì),具有較高的保健價值。蕎麥屬栽培種有3個,包括糧食作物的甜蕎和苦蕎以及藥飼兩用的金蕎。甜蕎作為全球種植面積和消費量最高的栽培蕎麥,其蘆丁、槲皮素等物質(zhì)含量遠低于苦蕎,且異型花柱自交不親和性導(dǎo)致甜蕎單產(chǎn)低于苦蕎,這背后的遺傳機制目前尚不清晰,限制了甜蕎的現(xiàn)代育種進程。

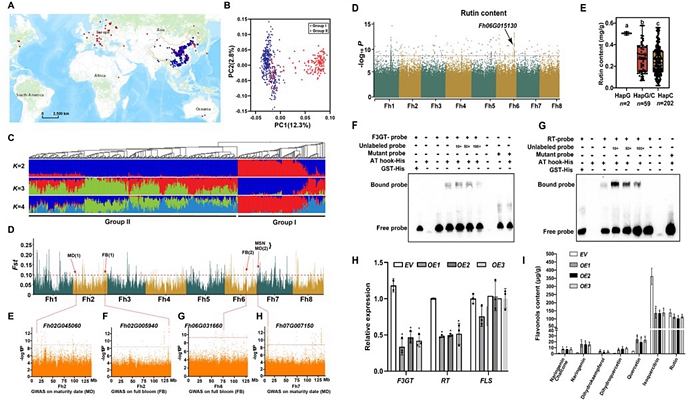

該研究團隊完成了栽培甜蕎變種“Homo”的參考基因組組裝和代謝組分析,以及572份全球甜蕎種質(zhì)的全基因組重測序。研究發(fā)現(xiàn),包括FhFARs在內(nèi)的多個基因家族的擴增是甜蕎比苦蕎分布更廣泛的重要原因,而類黃酮代謝相關(guān)基因的拷貝數(shù)變異造成了甜蕎和苦蕎在蘆丁等黃酮物質(zhì)含量上的差異。根據(jù)572份甜蕎種質(zhì)的基因組變異,將甜蕎種質(zhì)資源分為國內(nèi)和國外2個類群,且這2個類群之間在環(huán)境適應(yīng)性和花發(fā)育方面發(fā)生了顯著的遺傳分化。同時對多年多點農(nóng)藝性狀和蘆丁含量的全基因組關(guān)聯(lián)分析,發(fā)現(xiàn)了多個調(diào)控蕎麥花期、生育期和蘆丁合成的候選基因在國內(nèi)和國外類群的分化區(qū)間內(nèi),并鑒定到一個蘆丁合成的關(guān)鍵調(diào)控基因。此外,通過對花柱型態(tài)的關(guān)聯(lián)分析,定位到與甜蕎育性相關(guān)的遺傳位點和關(guān)鍵基因,該基因的染色體易位和序列變異對甜蕎花柱形態(tài)至關(guān)重要。該研究為甜蕎種質(zhì)資源遺傳本底解析、優(yōu)異資源和關(guān)鍵基因挖掘與利用奠定了基礎(chǔ)。

圖1 全球甜蕎種質(zhì)資源群體結(jié)構(gòu)、類群分化及關(guān)鍵基因定位

該研究得到國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學基金和中國農(nóng)科院青年創(chuàng)新專項等項目資助。

文章鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674205223002484