中共中央、國務院1月9日上午在北京隆重舉行國家科學技術獎勵大會。以中國農業科學院及所屬單位為第一完成單位的6項成果榮獲2016年度國家科學技術進步二等獎,1個科研團隊獲國家科技進步獎創新團隊。

中國農科院作物科學研究所小麥種質資源與遺傳改良創新團隊獲國家科技進步獎創新團隊,植物保護研究所鄭永權研究員主持完成的農藥高效低風險技術體系創建與應用、北京畜牧獸醫研究所文杰研究員主持完成的節糧優質抗病黃羽肉雞新品種培育與應用、農業資源與農業區劃研究所周衛研究員主持完成的南方低產水稻土改良與地力提升關鍵技術、棉花研究所嚴根土研究員主持完成的多抗穩產棉花新品種中棉所49的選育技術及應用、油料作物研究所黃鳳洪研究員主持完成的油料功能脂質高效制備關鍵技術與產品創制、蘭州獸醫研究所才學鵬研究員主持完成的針對新傳入我國口蹄疫流行毒株的高效疫苗的研制和應用6項成果分別榮獲國家科技進步獎二等獎。

中國農科院作物科學研究所小麥種質資源與遺傳改良創新團隊獲國家科技進步獎創新團隊,植物保護研究所鄭永權研究員主持完成的農藥高效低風險技術體系創建與應用、北京畜牧獸醫研究所文杰研究員主持完成的節糧優質抗病黃羽肉雞新品種培育與應用、農業資源與農業區劃研究所周衛研究員主持完成的南方低產水稻土改良與地力提升關鍵技術、棉花研究所嚴根土研究員主持完成的多抗穩產棉花新品種中棉所49的選育技術及應用、油料作物研究所黃鳳洪研究員主持完成的油料功能脂質高效制備關鍵技術與產品創制、蘭州獸醫研究所才學鵬研究員主持完成的針對新傳入我國口蹄疫流行毒株的高效疫苗的研制和應用6項成果分別榮獲國家科技進步獎二等獎。

作科所小麥種質資源與遺傳改良創新團隊經過60年發展,圍繞育種材料創制和育種新方法研究進行合作攻關,在種質資源保存與評價利用、矮敗小麥技術、品質評價體系、基因組學等方面取得5項標志性成果,先后獲國家科技進步一等獎3項、二等獎4項、國際獎5項,5人當選為院士。

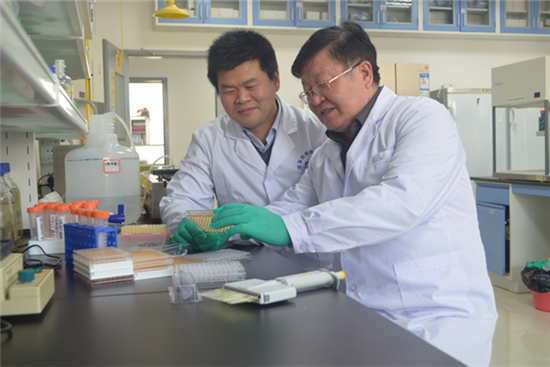

鄭永權研究員帶領的科研團隊,針對我國農藥成分隱性風險高、藥液流失嚴重、殘留超標和環境污染等突出問題,創建了以有效成分、劑型設計、施藥技術及風險管理為核心的高效低風險技術體系。項目成果推廣應用面積1.8 億畝次,新增農業產值149.9 億元,新增效益 107.0 億元,經濟社會效益顯著。

文杰研究員帶領的科研團隊,針對黃羽肉雞生產中存在種雞耗料量高、品質下降和發病率高問題,挖掘出肉質抗病性狀的關鍵基因和有效分子標記,創建了肌內脂肪含量、淋巴細胞比率為主選性狀的選育技術,培育出國審新品種4個,在全國推廣父母代種雞1100余萬套,在北方、長三角和西南等地區的同類型產品中市場占有率達30%。

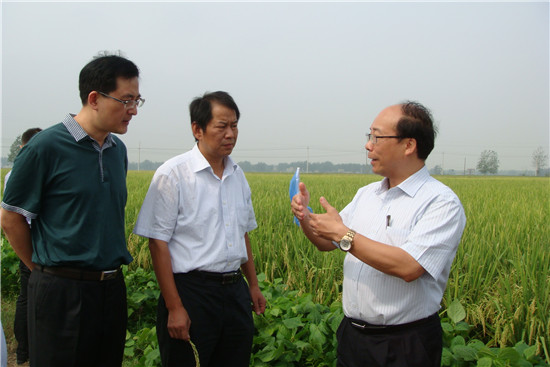

周衛研究員帶領的科研團隊,以黃泥田、白土、潛育化水稻土、反酸田/酸性田、冷泥田等5大典型低產水稻土為研究對象,闡明了南方低產水稻土的質量特征與低產成因,建立了低產水稻土改良與地力提升集成技術模式。項目成果在南方十一省規模化應用,近3年累計示范推廣5730萬畝。

嚴根土研究員帶領的科研團隊,創建了低代大群體多逆境交叉選擇的育種技術途徑,培育了多抗穩產棉花品種中棉所49,并研發了品種種性純化和全程精控技術體系,保障了該品種在主產棉區的長期大面積應用,創建了基于中棉所49的棉花種植標準化技術體系。至2015年,中棉所49年累計推廣面積7118.5萬畝。

黃鳳洪研究員帶領的科研團隊,針對制約功能脂質產業發展的技術瓶頸,創建了微波調質壓榨-物理精煉制備油料功能脂質技術,發明了廣適高效的脂質分子修飾與物理改性技術,成果已應用于全國10多個省份的30多家企業,經濟社會效益顯著,為油料產業升級換代、改善人民營養健康和農民增收做出了突出貢獻。