近日,農業農村部環境保護科研監測所產地環境監測與預警創新團隊揭示了胡敏酸吸附構象對石油烴污染土壤膠體遷移行為的關鍵調控機制,為精準預測石油烴污染在土壤中的擴散風險與評估預警提供理論支撐。相關研究成果以副封面文章形式發表在《環境科學與技術(Environmental Science & Technology)》上。

土壤膠體作為污染物遷移的載體,通過表面吸附可攜帶污染物長距離遷移。胡敏酸能通過靜電排斥增強膠體遷移能力,但其吸附構象與污染物協同遷移機制尚不明確,導致相關污染擴散預測精度不足,成為評估、預警污染風險亟待解決的問題。

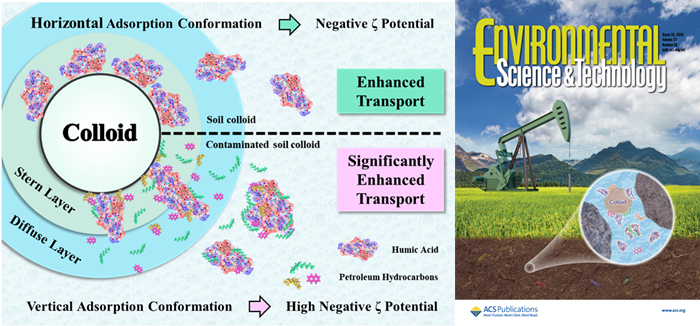

該研究構建了“吸附構象-表面電位-遷移能力”的定量關聯框架。研究發現,在未污染土壤膠體表面,胡敏酸以水平吸附為主;而石油烴占據吸附位點后,

胡敏酸被迫形成垂直吸附構象,減少總吸附量的同時增加了胡敏酸負電位在膠體表面的作用距離,石油烴污染膠體遷移能力顯著提升。石油烴與胡敏酸在膠體表面形成“接觸區-弱相互作用區-動力學區”三區分布,實現了胡敏酸驅動下的污染物-膠體協同遷移。

該研究從環境結構化學視角為土壤石油污染的風險評估與污染擴散預警提供理論支撐。

該研究得到國家自然科學基金、天津市自然科學基金和中國農業科學院科技創新工程等項目的資助。(通訊員:姚金玲)

原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c11233