由中國農業科學院

農業環境與可持續發展研究所主持的“十二五”科技支撐課題“旱地生態系統固碳減排技術集成與示范”分別于10月27日、11月3日在黑龍江省哈爾濱市、河北省滄州市召開了“東北冷涼地區農田固碳技術現場會”和“華北濱海中低產田固碳技術現場會”。

隨著氣候變化問題的國際化關注度提高和我國對農業生態環境和耕地質量提升與保護的重視,農業土壤固碳減排問題已成為科學界和公眾普遍關心的熱點問題。我國農業活動排放的溫室氣體占國家溫室氣體總排放量的12%-16%(1994-2005年),其中一半以上的甲烷和70%以上的氧化亞氮為農業活動過程所排放,因此農田固碳減排已成為我國自愿承諾減排和低碳農業的解決途徑之一,也是我國農業生態環境可持續發展和耕地質量提升的長遠策略。“旱地生態系統固碳減排技術集成與示范”課題是在“農業生態系統固碳減排技術研發、集成與示范”項目下開展的北方旱地土壤固碳減排技術集成與示范研究,課題針對我國北方主要農業生態區的特征進行固碳減排技術研發與固碳技術在各區域的固碳能力進行估算,從技術模式層面和區域評估層面對不同農業生態區的固碳技術進行篩選與評估,為不同農業生態區的固碳減排提供技術支撐與策略分析。

東北黑土區農田土壤由于基礎背景值高,土壤有機碳下降趨勢較難遏制,大量農業副產品—--秸稈在還田后由于冬季氣溫低腐解緩慢,春季播前影響出苗率,因此本課題在前期工作基礎上研發篩選出“秸稈粉碎深還田技術”及其配套技術模式,并在東北地區進行技術推廣與示范。課題主持人郭李萍研究員以及同行技術專家在當地專題負責人周寶庫研究員及黑龍江省農科院土壤肥料與環境資源研究所所長魏丹研究員的陪同下,進行了冷涼地區農田土壤固碳技術現場會示范會。參加現場會示范會的還有項目首席顏曉元研究員、項目專家組組長林而達研究員,以及北京市農業局土肥站賈小紅研究員、北京市農林科學院植物營養與資源研究所李吉進研究員、黑龍江省土肥站耕地質量管理科郭玉華高級農藝師等專家和當地農民。專家對技術模式的適用范圍及機械耗油量等具體細節進行了討論與指導,為課題下一步工作提出了積極建議。

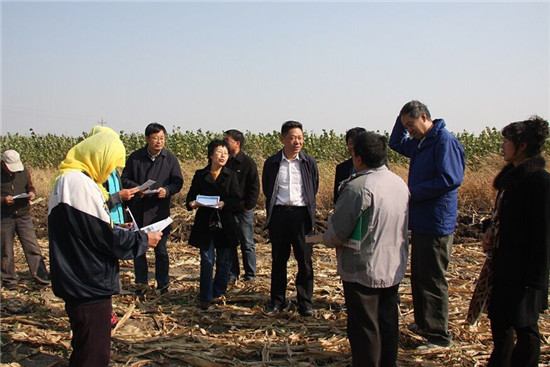

華北濱海中低產農田主要分布在環渤海地區,由于地下水位淺而且礦化度較高,土壤貧瘠并有鹽堿化特點。在該區進行農業生產應因地制宜,本課題在當地篩選出適宜濱海鹽堿化農業區的油葵一年兩熟秸稈還田技術模式和玉米整秸稈深埋抑鹽固碳技術。參加現場會的專家有項目專家組組長林而達研究員、研究所所長張燕卿研究員、北京農學院段碧華教授等。當地專題負責人沈彥俊研究員向專家和當地農民介紹了該技術在滄州南大港地區的技術要點,課題組成員共同總結和梳理了工作要點和今后工作中的注意事項,以提出確實有效的符合當地的固碳減排技術,從技術模式層面和區域固碳清單和策略方面提供科學支持。(通訊員 王佳)