1月14日,從國家科學技術獎勵大會上傳來喜訊,我院矮敗小麥等5項成果獲得國家科學技術獎勵。由作科所劉秉華研究員主持的“矮敗小麥及其高效育種方法的創建與應用”榮獲2010年國家科學技術進步一等獎;棉花所李付廣研究員主持完成的“棉花組織培養性狀純化及外源基因功能驗證平臺構建”獲得2010年國家技術發明二等獎;植保所吳孔明研究員主持完成的“棉鈴蟲對Bt棉花抗性風險評估及預防性治理技術的研究與應用”、哈獸研所蔡雪輝研究員主持完成的“豬繁殖與呼吸綜合征防制技術及應用”、水稻所錢前研究員主持完成的“水稻重要種質的創制及其應用”分獲2010年度國家科技進步獎二等獎。

劉秉華帶領研究團隊以創新小麥育種方法,提高小麥育種效率為目標,經過近30年的深入系統研究,創造出矮敗小麥,創建了矮敗小麥高效育種方法,實現了小麥育種方法的重大創新。矮敗小麥及其高效育種方法是具有自主知識產權的原創性重大成果。該成果已推廣應用到全國上百個單位,通過大協作,育成新品種42個,推廣面積1.85億畝,增產小麥56億公斤,創造了重大的社會效益和經濟效益,為保障國家糧食安全發揮了重要作用。

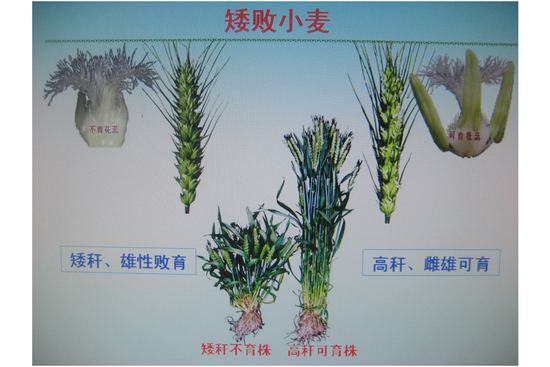

該項目以我國特有的遺傳資源太谷核不育小麥和矮變一號小麥為材料,經過連續大群體測交篩選和細胞學研究,從8785株測交后代群體中得到一株既矮稈又雄性不育的小麥,這就是國際首創矮敗小麥。矮敗小麥便于鑒別育性,利于提高異交結實率,兼有自花授粉和異花授粉特性,是高效育種工具。經過不斷研究和反復實踐,科研人員創立輪回選擇技術,構建動態基因庫,建拓各具特色的輪回選擇群體,創建了矮敗小麥高效育種方法,即矮敗小麥高效育種平臺。該育種平臺就像新品種“加工廠”和生產品種的流水線,不斷選育出適應不同地區滿足不同需求的新品種。通過輪回選擇,聚合有益基因,打破不利連鎖,有效解決高產與多抗、高產與廣適、優質與高產等諸多矛盾,育成超高產、廣適應、優質高產和抗旱節水等一批突破性小麥新品種。

據劉秉華介紹,這個項目從立項研究到現在已經整整30年,在實踐中不斷改進、完善。他們的目標是讓矮敗小麥及其高效育種方法不僅在中國的大地上“開花結果”,還要把它傳播到世界各地,讓它造福于全人類。

此外,我院作科所參與的“抗條紋葉枯病高產優質粳稻新品種選育及應用”獲國家科技進步獎一等獎;油料所參與的“高產優質多抗‘豐花’系列花生新品種培育與推廣應用”、灌溉所參與的“黃淮區小麥夏玉米一年兩熟豐產高效關鍵技術研究與應用”也獲評國家科技進步二等獎。

據悉,2010年度國家科學技術獎勵共授獎356項(人)。其中,國家最高科學技術獎獲得者2人;國家自然科學獎授獎項目30項,其中一等獎空缺、二等獎30項;國家技術發明獎授獎項目46項,其中一等獎2項、二等獎44項;國家科學技術進步獎授獎項目273項,其中特等獎3項、一等獎31項、二等獎239項;授予5名外籍科學家中華人民共和國國際科學技術合作獎。

矮敗小麥實物形態

矮敗小麥群體

利用矮敗小麥高效育種平臺培育出的新品種“輪選987”