近日,中國水稻研究所水稻基因組編輯及無融合生殖研究創新團隊和中國科學院遺傳與發育生物學研究所科研團隊合作,成功在水稻中開發了高效引導編輯系統。這一系統的開發為推動引導編輯在農業育種、作物改良等方面的快速應用奠定了技術基礎。相關研究成果在線發表在《中國科學:生命科學(Science China Life Sciences)》

引導編輯系統(Prime Editor, PE)可以在基因組的靶位點處實現任意堿基替換和小片段精準刪除、插入,為植物基因組精準編輯提供了有效工具。但是,引導編輯系統目前在植物中的應用存在精準編輯效率低、靶點依賴性強等問題,嚴重限制了其在農作物育種上的應用。

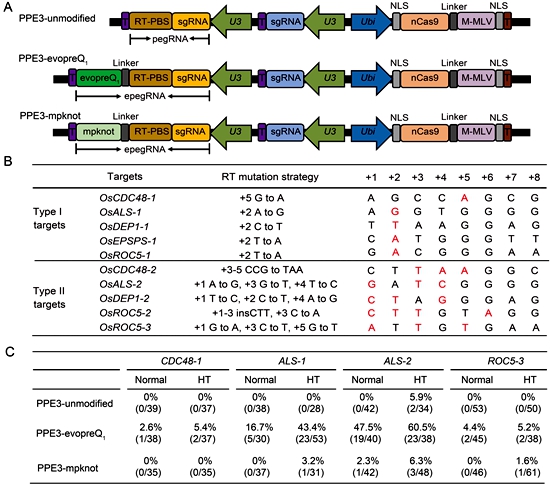

研發團隊以植物引導編輯PPE3系統為基礎,嘗試在引導RNA的 3’末端添加結構性RNA基序以增強引導編輯系統的穩定性,建立了PPE3-evopreQ1和PPE3-mpknot兩種新型引導編輯系統。研究人員分別利用上述2種新型引導編輯系統對水稻內源 OsCDC48、OsALS、OsDEP1、OsEPSPS以及OsROC5基因進行單個以及多個堿基的精準替換。結果表明,無論是在原生質體、抗性愈傷以及轉基因植株中,優化的PPE3-evopreQ1 和PPE3-mpknot系統的基因精準編輯效率均得到顯著提升,其中PPE3-evopreQ1系統顯著優于PPE3-mpknot系統,利用PPE3-evopreQ1系統得到的轉基因植株中,精準編輯平均效率達到10%以上,最高達到47.5%。鑒于逆轉錄酶M-MLV的最適工作溫度為42℃,高于水稻愈傷及植株培養溫度,研究人員進一步嘗試在抗性愈傷培養階段給予適當的42℃高溫處理以期增加引導編輯系統效率,結果表明,適當的高溫處理確實可以大幅提高引導編輯系統的精準編輯效率。重要的是,優化的PPE3-evopreQ1系統和適當的高溫處理相結合,達到了最佳編輯效率組合,所測試的8個靶位點均得到了精準編輯的植株,精準編輯效率平均達到20%以上,最高達到了60.5%。該高效引導編輯系統的開發基本解決了之前精準編輯效率低、靶點依賴性強的問題,為突破農作物現有種質資源限制、根據生產需求人工定向進化優異性狀提供了重要工具,將極大加速農作物育種進程。

該項研究得到國家自然科學基金、中國科學院戰略性先導科技專項,海南省崖州灣種子實驗室等項目資助。

原文鏈接:http://engine.scichina.com/doi/10.1007/s11427-022-2147-2