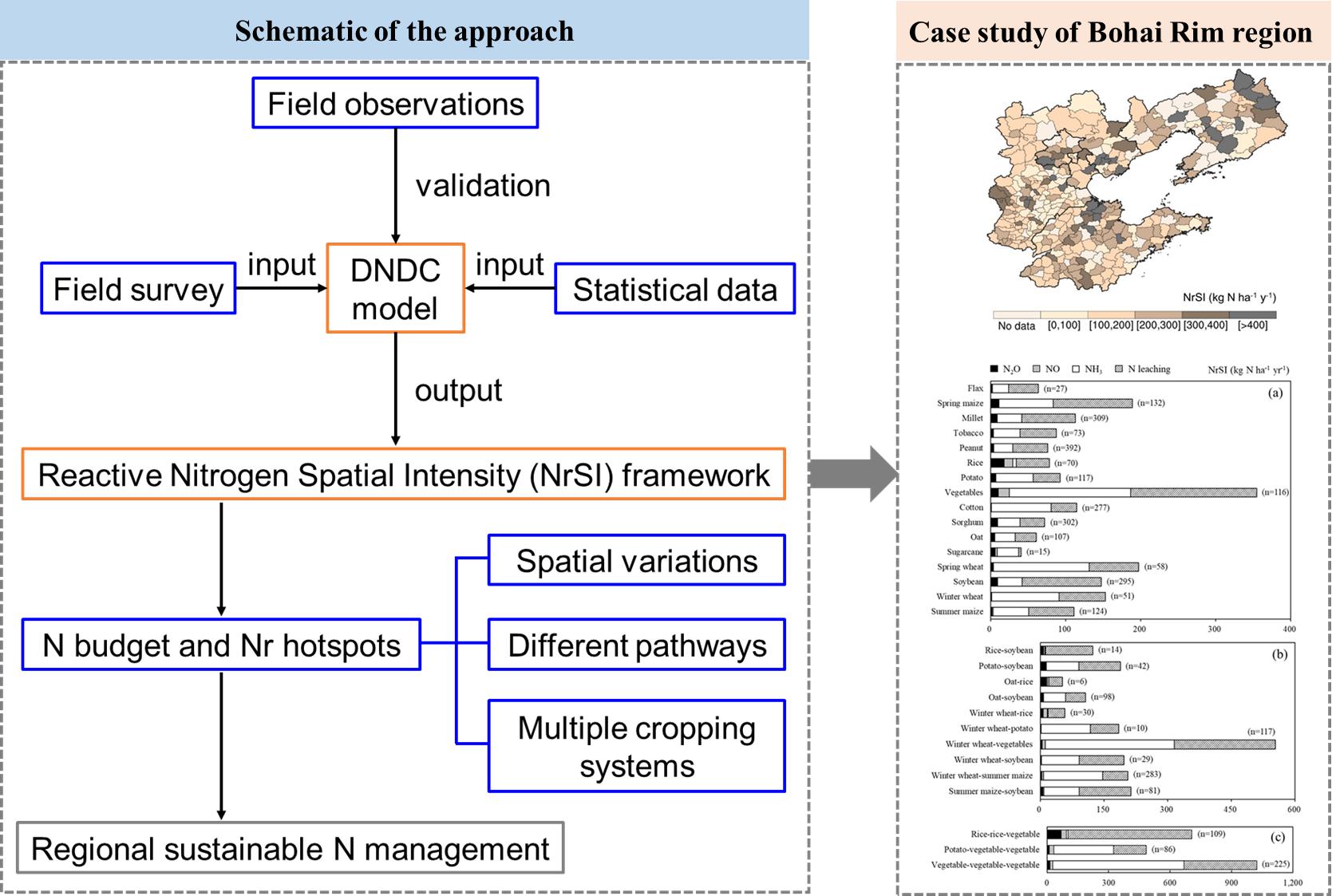

近日,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所面源污染創新團隊與墨爾本大學合作在區域尺度作物生產系統活性氮損失評估方法方面取得新進展——構建了基于生物地球化學循環模型(DNDC模型)和活性氮空間強度(NrSI)指標體系的作物生產活性氮損失評估方法,并以環渤海地區為例進行了實證分析,為區域尺度農業活性氮的科學管理和政策制定提供科學依據。相關研究成果在線發表在《環境研究快報(Environmental Research Letters)》上。

據王立剛研究員介紹,作物生產系統是活性氮損失的重要來源,投入到農田的氮素有一半以上經氨揮發、氮淋失、反硝化等途徑損失而導致不同的環境效應,而在區域尺度上,如何科學的定量評價活性氮損失一直是國內外研究的難點問題。該研究表明環渤海區域山東省對區域總活性氮損失貢獻最大,而北京的作物生產系統活性氮損失強度最高;氨揮發和氮淋失是最主要的損失路徑,在本地區29種作物生產系統中,蔬菜生產系統是熱點活性氮損失系統。該研究構建的方法可以從區域尺度上對不同作物系統、不同路徑的活性氮損失強度進行評估,有助于明確活性氮排放的熱點區域、作物系統以及主要損失路徑,為區域尺度活性氮的科學管理提供支撐。

該研究得到“十三五”國家重點研發計劃、中國農科院科技創新工程和國家留學基金委的共同資助。(通訊員 金云翔)

原文鏈接:https://doi.org/10.1088/1748-9326/abb052