近日,中國農業科學院作物科學研究所大豆育種技術創新與新品種培育團隊在大豆生長發育的調控機制的研究上取得了新的進展,發現大豆FT開花基因家族的不同成員存在功能分化。該研究拓寬并加深了對大豆FT開花基因家族的認識,提出了調控大豆發育方向的蹺蹺板模型,為進一步闡明影響大豆生長發育方向的分子機制奠定了基礎。相關研究成果于11月9日在線發表在《新植物學家(New Phytologist)》上。

大豆是光周期敏感的短日植物。該研究團隊以往研究發現,一些晚熟品種(如自貢冬豆)在長日條件下不開花,經短日處理后轉長日條件時會發生開花逆轉現象,推測長日條件下有開花抑制物質的存在,但對開花抑制物質的分子性質一直缺乏了解。

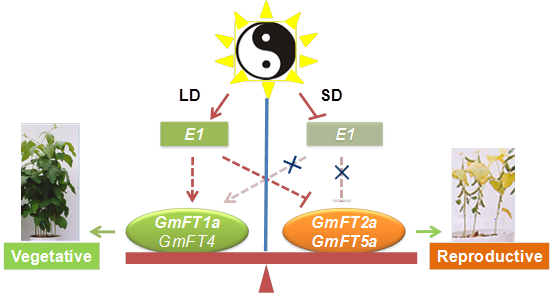

該研究團隊通過結合轉錄組分析和實時定量PCR分析,發現并確證大豆FT開花基因家族的一個成員GmFT1a與已知成員GmFT2a/GmFT5a的光周期表達特性完全相反,即GmFT1a的表達受長日照的誘導,而GmFT2a/GmFT5a則受短日照的誘導。由此推測GmFT1a與已知成員GmFT2a/GmFT5a在開花作用上功能存在分化。轉基因實驗分析表明,與GmFT2a/GmFT5a具有開花促進功能明顯不同,GmFT1a具有開花抑制的功能,從而確證了前述推測。基于此項研究及前人結果,該團隊提出了大豆FT開花基因家族調控大豆生長發育的蹺蹺板模型(Teeter board model):光周期通過生育期主基因E1調控大豆FT開花基因家族不同成員的相對表達水平,從而決定大豆的發育方向。GmFT1a基因的發現有助于促進大豆向低緯短日地區的擴展,為進一步闡明影響大豆生長發育方向的分子機制奠定了基礎。

作物科學研究所遺傳育種中心韓天富研究員為論文通訊作者,在讀博士研究生劉薇、蔣炳軍副研究員和碩士畢業生馬立明為并列第一作者。該項研究得到國家大豆產業技術體系建設專項和中國農業科學院農業科技創新工程的支持。

論文鏈接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.14884/abstract