【編者按】中國農業科學院廣大女科技工作者以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,積極進取,努力拼搏,始終走在時代前列,盡展巾幗風采,涌現出一大批先進典型,榮獲了全國巾幗文明崗、全國巾幗建功標兵、全國巾幗建功先進集體等多項榮譽。她們胸懷祖國、紅心向黨,服務三農、不辭勞苦,堅韌細致、大愛友善,為實現高水平農業科技自立自強、加快建設農業強國作出了巾幗貢獻。現將她們的先進事跡予以刊發,以供學習交流。

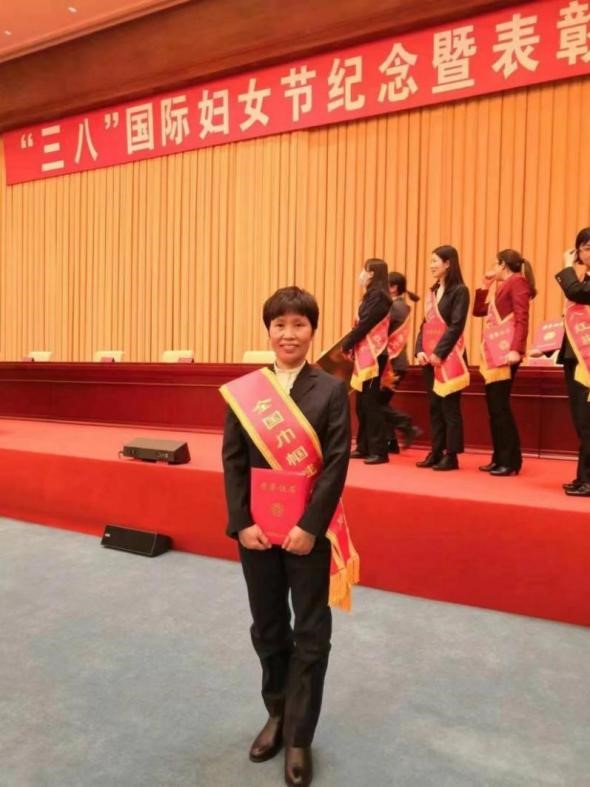

農業的出路在現代化,農業現代化關鍵在科技進步。要給農業插上科技的翅膀,既需要農業核心技術的創新,也離不開農業科技創新成果的轉化應用。中國農業科學院作物科學研究所作物栽培與創新團隊首席專家謝瑞芝在現代玉米生產技術的創新和推廣工作中作出了突出貢獻,被評為2023年“全國巾幗建功標兵”,讓我們一起走近這位端穩中國飯碗、守護糧食安全的“耕耘者”。

潛心基礎研究 創新關鍵技術

玉米是我國第一大糧食作物,在全國31個省市自治區都有種植,作為糧、經、飼兼用的作物,對整個國民經濟發展有著巨大的影響。2022年,我國玉米平均單產429公斤/畝,僅為美國平均產量的60%左右,這個差距就是謝瑞芝研究員所屬團隊的努力方向。

2004年以來,在資深首席李少昆研究員的帶領下,謝瑞芝和團隊成員堅持開展玉米超高產潛力挖掘工作,從土地耕整、品種選擇、精量播種、水肥運籌、病蟲草害防控、抗倒防衰、減損增效等全方位監控,確保每一個環節都滿足玉米生長發育的需求。團隊連續7次創造了我國玉米高產紀錄,最高產量水平是1663公斤/畝,并連續穩定實現1500公斤/畝,為國家實施“藏糧于技”戰略提供了堅強的科技支撐。

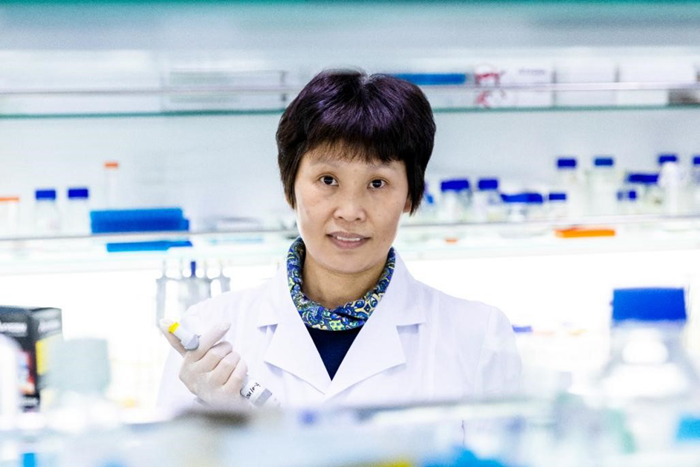

為了把農民從繁重的體力勞動中解脫出來,謝瑞芝團隊在全國率先組織開展了玉米籽粒機械收獲技術的研究與示范工作,推動了我國玉米機械籽粒收獲水平的快速提升。增密是玉米產量提升的主要途徑。謝瑞芝帶領團隊成員,將密植高質量群體調控的栽培學理論與滴灌水肥一體化的農業工程技術相結合,研發“玉米密植滴灌技術”,有效提升了玉米的單產能力,為保障糧食安全提供了技術支持。

黨建科研融合 田間課堂揚名

提升農業科技進步貢獻率,加強農業科技創新成果轉化應用,打通成果轉化應用“最后一公里”是核心。

作為首批“支部建在創新團隊”的試點,擔任黨支部書記的謝瑞芝認真學習貫徹黨的創新理論,帶領團隊把黨建與業務工作一起謀劃、一起部署、一起落實,明確科研方向、聚焦鄉村振興科研任務,通過建設示范基地,展示新品種、新技術。近幾年來,每到玉米春季播種、夏季田管、秋季收獲等關鍵時期,謝瑞芝研究員就會帶領團隊成員奔赴田間地頭,組織農戶現場觀摩,開展農民培訓工作,為當地老百姓面對面傳授生產技術、提供咨詢服務,解決實際生產問題。

“農業生產受氣候條件影響大,每年的氣候變化還會帶來各種意料不到的境況,玉米生長期間的低溫甚至是大雪、長期的高溫干旱、陰雨漬澇和降溫、突如其來的大風暴雨,還有各種突發的病蟲害,都會影響甚至破壞研究和推廣工作,”謝瑞芝研究員介紹說,“但這些突發情況也幫助我積累了更多經驗,提升了科研能力,我有信心能夠更好地服務生產、造福農民。”農業科研工作者就是這樣,從田間地頭來,把論文寫在大地上;最終又回到田間地頭,只為把成果送進千萬家。

先進技術的應用使示范區作物產量提高20%-30%以上,生產效益也明顯提升,被當地農民親切地稱為“田間課堂”。這種科技興農的新模式被中國農科院各研究所、各創新團隊借鑒,打造出具有各自特點的“田間課堂”,實現了“一團隊一課堂,一所一樣本”,成為科技轉化和鄉村振興的有效手段,為保障國家糧食安全提供有力科技支撐。