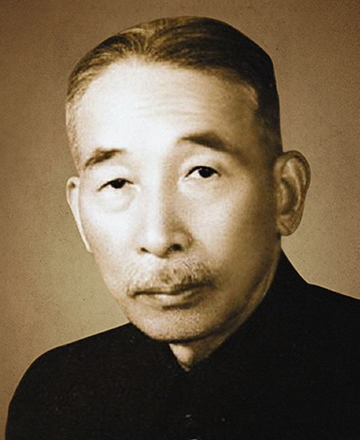

丁 穎 (1888-1964)

院士簡介

丁穎(1888—1964),男,廣東高州人,著名農業科學家、教育家、水稻專家,中國現代稻作科學主要奠基人,農業高等教育先驅。1955 年當選為中國科學院學部委員(院士)。歷任中山大學農學院和華南農學院院長、教授,中國農業科學院首任院長。曾任前民主德國農業科學院和全蘇列寧農業科學院通訊院士、前捷克斯洛伐克農業科學院榮譽院士。曾當選為第一、第二屆全國人大代表,首屆中國科學技術協會副主席,第一、第二屆廣東省政協副主席。 從事稻作科學研究、農業教育事業40 余年,其主要成就在于運用生態學觀點對中國栽培稻種的起源、演變、分類,稻作區域劃分,農家品種系統選育以及栽培技術等進行了較系統的研究;將中國稻作區域劃分為地域分明、種性清楚的6 個稻作帶,并指出溫度是決定稻作分布的最主要生態因子指標,在國際上首次將野生稻抗御惡劣環境的種質轉育到栽培稻中,育成的中山1 號水稻品種在生產上應用達半個世紀;選育成水稻優良品種60 多個,創立了水稻品種多型性理論,為品種選育、良種繁育和品種提純復壯工作奠定了理論基礎。 在國內外發表學術論文140 多篇,這些論文已由中國農業出版社出版《丁穎稻作論文選集》,其中《中國栽培稻種的起源及其演變》、 《 中國水稻品種對光溫反應特性的研究》、《水稻分蘗、幼穗發育的研究》榮獲1978 年全國科學大會獎。此外,還主編了《中國水稻栽培學》等著作。他用畢生的精力為我國農業教育和科技事業的發展作出了卓越的貢獻,曾被周恩來總理譽為“中國人民優秀的農業科學家”。2009 年被授予新中國成立60 周年“三農”模范人物榮譽稱號。

在數十年的科研路上,他身體力行地體現著矢志為民、務實求真、身教以德、敬業樂群的精神,并實現了自己“為農夫溫飽盡責盡力”的誓言,無愧為蜚聲國內外農業科技界的“中國稻作之父”。

為天下蒼生做稻粱謀 ——記中國科學院院士 丁 穎

丁穎院士是我國農業科研和農業教育的先驅,他的高尚品德和崇高精神將不斷傳承與發揚,激勵后來者在崎嶇的科研道路上努力奮進。

為農夫溫飽盡責盡力

在廣東高州中學畢業時的一次同學聚會上,同學們群情激昂地討論時事,各執己見。驀地,一位清秀的同學站了起來,大家安靜下來,目光紛紛投向他,他堅定的話語擲地有聲:“諸君!當今之血性青年,當為農夫溫飽盡責盡力,我決意報考農科。” 一陣短暫的沉默之后,雷鳴般的掌聲經久不息…… 說話的同學便是丁穎。從私塾童蒙書館考上縣城的洋學堂——高州中學以后,丁穎的眼界得到了極大開闊,入學后,他積極參加了新高學社,與志同道合的同學們一起議論時政,在校園的林蔭道上,時時可以看到丁穎和同學們在一起滿腔熱血地討論時事。 在丁穎的記憶中,永遠忘不了父親以及無數個像父親一樣的農民面朝黃土背朝天的辛苦耕作,他也永遠忘不了含辛茹苦的父親舉債送自己上學,讓自己成為丁家的第一個讀書人。正因如此,丁穎分外珍惜這難得的讀書機會,在漫漫的求學路上,背負著家庭的殷切期望,他努力前行。 年輕的丁穎在內心立下誓言,他立志要以科學救國為此生夙愿。在廣東高等師范學校博物科學習一年后,丁穎便以優異成績考取了公費留學日本。1912 年9 月入東京第一高等學校預科學習日語,1914 年6 月曾一度回國,后又于9 月考取日本熊本第五高等學校繼續學習。1919 年畢業前,適逢國內掀起五四運動,東京留學生為聲援祖國的學生運動上街游行示威受到日本軍警的血腥鎮壓,丁穎氣憤之余,不愿再留日本,加之那時家境拮據,遂決定輟學回國。他先后在高州中學、高州農校任教,后來改任廣東省教育廳督學。 丁穎不僅厭惡當時貪污腐敗、徇私舞弊的官場,也痛恨舊中國之各種頑疾,希望用科學來改變中國的落后面貌,渴望自己繼續深造,尋求科學救國救民之路,他于1921 年4 月第三次赴日,考進東京帝國大學農學部攻讀農藝,成為該校第一位研修稻作學的中國留學生。

矢志不渝 科學救國

光陰荏苒,轉眼即逝。學成回國后,丁穎便在廣東大學農科學院(中山大學農學院前身)任教授。在教學的同時,他積極開展水稻灌溉和吸肥規律的研究,并對廣東糧食生產問題作了多項調查,寫出了《改良廣東稻作計劃書》和《救荒方法計劃書》,建議政府每年撥出1% 的洋米進口稅作為稻作科研經費,但這些飽含拳拳學子之心的諸多建言,如石沉大海毫無著落。面對重重困難,丁穎沒有氣餒,他決心立足現實,以“螞蟻爬行的方式,苦干到150 歲”! 1926 年的一天,丁穎頭頂草帽,在廣州東郊的田間地頭顧盼徘徊,他東瞅瞅,西看看,突然,眼前一亮,急步上前,蹲在一株外形和水稻比較相似但又有不同的綠苗前,他按捺不住內心的喜悅,這是野生稻啊!發現野生稻后,丁穎緊接著開始查證了大量的資料,提出我國是栽培稻種的原產地之一的論證,首創把水稻劃分為秈、粳兩個亞種,并運用生態學觀點,按秈—粳、晚—早、水—陸、粘—糯的層次對栽培品種進行了分類。經過大量試驗,他首次用野生稻與農家種雜交育成了優良新品種“中山1號”,該品種被推廣后歷時50 年而不衰。此外,丁穎還培育出其他許多優良品種,為提高我國水稻產量和品質作出了巨大的貢獻。

1927 年,丁穎拿出自己的部分工資積蓄補充科研經費的匱乏,在茂名縣公館圩籌建了我國第一個稻作專業研究機構——南路稻作育種場。隨后,他又用“賣青草”預售良種等辦法解決經費困難,先后又增設了石牌稻作試驗總場和虎門(沙田)、東江(梅縣)、北江(曲江)等試驗分場,旨在選育優良稻種,改進栽培技術,對發展華南糧食生產作出了貢獻。1938 年日軍侵入廣州,他們的科研基地除南路稻作育種場外,均遭浩劫,部分同事慘遭殺害。中山大學西遷云南,丁穎冒著生命危險搶運稻種和甘薯苗。后來學校從云南移回粵北坪石,抗戰勝利后,再遷回廣州。八年抗戰,中山大學三易校址,顛沛流離,元氣大傷。中華人民共和國成立前夕,校方醞釀再次遷校海南,丁穎為了維護教育事業和學校財產免遭損失,便毅然加入地下黨領導的護校行列,反對遷校,并不顧身家安危出面保釋為此而被捕的同學。

在發現野生稻十年之后,丁穎用印度野生稻與廣東農家栽培稻雜交,獲得了世界上第一株“千粒穗”,一穗多達1 400 多粒,這項成果當時轟動了東南亞稻作科學界,日本的《農業及園藝》雜志立即刊登了照片。

克己奉公 嚴謹治學

中華人民共和國成立以后,丁穎依然秉持無私奉獻、潛心科研的精神,愛農為農的決心愈發堅定不移,即便是研究上遇到重重困難,他也從不氣餒,知難而進。他的稻作試驗得到了人民政府的大力支持,為了更好地發展農業科學研究和教育,他受命籌建華南農學院,1955 年4 月,他被國務院任命為華南農學院第一任院長。1956 年,丁穎光榮地加入中國共產黨。1957 年9 月,他被國務院任命為剛成立的中國農業科學院院長。他的工作范圍、科研領域更加廣闊了,他的足跡遍及全國稻作地帶。 在治學上,丁穎始終保持嚴謹、求真、務實的科學精神,一絲不茍,堅持發表文章必須對科學和生產負責,更鄙視把文章作為追求名利地位的手段。他寫文章都要經過深思熟慮,反復推敲。就拿《中國栽培稻種的起源及其演變》一文來說,自1926 年他在廣州發現野生稻之日即開始思索并陸續征詢了歷史學、文字學、人類學、分類學等專家的意見,直至1957 年才最后定稿;《農業科學為農業生產服務》一文也是經過10 次修改后才交稿。就連校對工作,他也從不假手于人,而是親力親為。 在大躍進浮夸成風的年代里,丁穎保持著知識分子應有的高尚品德,不隨波逐流,對所謂的“高度密植高產”的提法深表疑慮,他認為搞一畝、幾分地的探索是允許的,大面積搞,就得慎重考慮。他曾多次語重心長地告誡大家:切勿忘記農民的地皮是連著肚皮的。他還經常教育后輩,要取得科學成就,必須實事求是,深入實際,掌握第一手材料。1963 年他已是75 歲的老人,但在考察西北稻區時,仍不顧年邁體衰,堅持赤腳下田,體察雪水灌溉對稻根生育的影響。細看、多問、勤記是他的一貫作風。

大家之風 山高水長

丁穎的著作和學術論點,經得起實踐和歷史的考驗,這與他嚴謹治學、深入實際的學風是分不開的。矢志為民的獻身精神,是丁穎取得事業成就的力量源泉;實事求是、嚴謹治學的作風,是他取得科學成果的保證。

在個人生活方面,即使面對一些困難,組織上主動提出幫助,丁穎也從不讓組織上照顧。在華南農學院工作期間,中共廣東省委前書記陶鑄常到他家去拜訪,征詢發展廣東農業生產的意見,見他生活簡陋,提出要為他另建新居,以改善工作和生活條件,他堅決謝絕。解放前他的女兒希望考上某公立中學以減輕家庭負擔,該校校長是他的學生,但他就是不答應寫介紹信。新中國成立后,他的另一個女兒報考華南農學院,差2分未上錄取分數線,他堅持一視同仁,不予特殊照顧。抗美援朝戰爭爆發后,他毅然送兩個女兒參軍。

丁穎一貫生活樸素,勤儉節約。抗戰期間他以紅米營養價值高、蘿卜干維生素含量豐富為由,教誨孩子們過粗茶淡飯的生活。每當桌上撒落飯粒,就成為他開展“誰知盤中餐,粒粒皆辛苦”的教育話題。他愛惜公物已成習慣,在試驗地發現丟下一把鐮刀、一根麻繩都要一一拾起來送倉庫,甚至連一些舊紙、信封也要收拾起來再用。中山大學遷校到粵北期間,他是農學院院長,經常夾著鼓鼓囊囊的公文包來往于農學院與校本部之間的山區。一次遭到土匪攔路打劫,廣東省政府為此給他賠償損失,他分文不留,如數交給農學院購買獸藥為農民防治牛瘟。他的清廉作風和為農民造福的高貴品德,使匪徒亦受感動,自覺地把搶劫之衣物附上道歉信寄還給他。1948 年,晚輩集款購買一只懷表和一支自來水筆祝他60 歲誕辰,他一直使用到1964 年去世,成為他身上貴重的遺物。

在日常生活中,丁穎關心他人勝過關心自己。每當同事生病或遇到困難,他都抽空探望,寧可自己節衣縮食,也要助資贈藥。對于來訪的客人,不分職位高低,他都起立迎送,熱情接待。他愛學生如子弟,總是諄諄誘導,誨之以理,導之以情。到晚年,丁穎不顧年事已高,仍親自主持水稻生態研究,主編《中國水稻栽培學》;他出任中國農業科學院院長后,每年都帶領科技人員到各稻區實地考察,總結經驗,為發展我國水稻生產和科技事業嘔心瀝血,鞠躬盡瘁,是備受中國人民崇敬的農業科學家。 丁穎曾先后代表國家赴前蘇聯、前民主德國、前捷克斯洛伐克、緬甸等國考察和進行學術交流。1957 年他主持了有中國、前蘇聯、越南3國學者參加的武漢水稻科學技術會議。1964 年5 月,為了參加8 月在北京舉行的有10 多個國家專家參加的科學討論會,他到寧夏、甘肅、山西、陜西、新疆連續跑了3 個月,會上,他作了水稻光溫生態學術報告。會后,操勞過度的丁穎病倒了,可病情稍有好轉,他又到山東考察和作學術報告。其間,由于病情再度發作,他被送回北京醫院。 1964 年10 月14 日,丁穎因胃癌晚期,醫治無效而逝世。首都各界對丁穎教授的悼詞說:“丁穎同志的一生,充分表現出一個又紅又專的科學家的高尚品德,為我國農業科學技術工作者和農業教育工作者樹立了光輝的榜樣。”一些國外的水稻專家也發來唁電,深切哀悼這位杰出的農業科學家。 丁穎融中華民族的傳統美德和科學家的良好學風于一身,是中國人民的優秀農業科學家和教育家。為了發展他的學術成就和弘揚他的高尚品德,在他誕辰一百周年之時,中國科學技術協會和華南農業大學、中國農業科學院分別舉行了紀念大會和丁穎學術討論會,并在華南農業大學修建了丁穎塑像。一位久居臺灣年逾古稀的學生,因錯過了參加丁老師誕辰一百周年紀念大會,深感遺憾,事后特地帶領老少三代,手拄拐杖,專程回母校向丁穎塑像獻上一束鮮花,并三鞠躬致敬。 丁穎“矢志為民、務實求真、身教以德、敬業樂群”的精神將永遠激勵著一代又一代人不斷奮進。

- [工人日報]我國科學家破譯油菜害蟲西北斑芫菁染色體水平基因組2025-04-25

- [新京報]177.65公斤 新品種刷新我國三熟制模式下油菜單產紀錄2025-04-25

- 奶牛瘤胃微生物優勢脲酶結構與綠色脲酶抑制劑2025-04-25

- 蛋白乙酰化修飾調控大口黑鱸肝臟炎癥和纖維化進程2025-04-25

- 陸地棉與海島棉葉片細胞類型的保守與分歧2025-04-25

- 能調控水稻粒重的新基因“鯤鵬”2025-04-25

- 楊振海走進樹人講堂 為研究生作專題講座2025-04-25

- 納米尺度“破譯”鎘與吸附材料間的相互作用2025-04-25

- 核酸標準物質新進展2025-04-25

- 抗病毒基因的敲除可提高植物病毒載體介導的蛋白表達2025-04-25