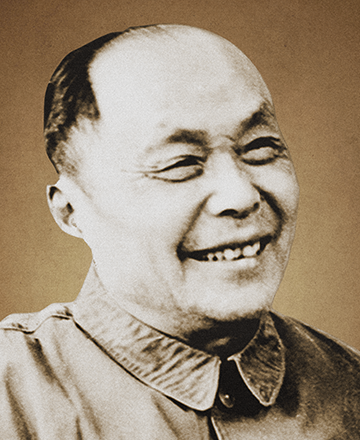

戴松恩 (1907-1987)

院士簡介

戴松恩(1907—1987),男,江蘇常熟人,著名植物遺傳育種學家。1931年畢業于南京金陵大學農學院農藝系,1936年獲美國康奈爾大學博士學位。1955年當選為中國科學院學部委員(院士)。曾任中國農業科學院作物育種栽培研究所研究員、副所長,中國農業科學院副秘書長、研究生院副院長,國務院學位委員會委員,中國農學會常務理事,美國希格瑪賽(Sigma Xi)科學榮譽學會會員,第三屆全國人大代表,第五、六屆全國政協委員。 早期從事小麥育種、細胞遺傳和抗赤霉病研究,后轉入煙草、油菜育種的基礎研究。參與了選育金大2905、金大26等中國第一批小麥優良品種研究;明確了中俄美6個小麥品種雜交后代10多個性狀的遺傳規律及其連鎖遺傳關系;首次指出了在嚴格接種條件下,中國小麥品種對赤霉病抗性有明顯差異的論斷,肯定了選育抗赤霉病小麥品種的可能性;提出了直接利用美國玉米雙雜交種并不能增產,必須利用它的自交系和中國材料合理組配才能得到適于中國的高產雜交玉米的學術觀點;選育出了適合貴陽地區種植的煙草優良品種,對發展貴州煙草種植業作出了貢獻;探明了中國油菜育種的途徑和方法。1978年以后主持開展了中國小麥非整倍體的研究工作。

把個人的利益與得失置之度外,將畢業生的精力與智慧奉獻給中國的農業科研事業。秉承勤奮嚴謹的學風,為小麥、玉米、煙草、油菜遺傳育種研究作出杰出貢獻。

三把“金鑰匙”相伴科研人生 ——記中國科學院院士戴松恩

戴松恩曾說過:“個人的得失實在是微不足道的,只有當心中裝下了祖國、民族的利益,個人有限的才華、智慧才能煥發出燦爛的光彩。”在他一生中,三把“金鑰匙”伴隨著他辛苦卓絕的科研之旅,也見證了他的輝煌人生。

兩把“金鑰匙”開啟研究之旅

1926年初夏,戴松恩以金陵大學專科第一名的優異成績畢業了,并且留在校農藝系任助理。他的任務是協助沈宗翰教授進行小麥、水稻遺傳育種研究,沈先生對他非常器重,很多重要的工作都交由他來完成。 年輕的戴松恩內心深處有一個想法,那就是要做一名作物遺傳育種方面的專家。于是,他廢寢忘食地自學遺傳學理論、育種學原理等基礎課程。他的努力,沈先生看在眼里,喜在心里,沈先生被這個勤奮踏實的年輕人所感動,推薦他到金陵大學工讀,學習作物遺傳育種專業。 金陵大學農學院畢業典禮上,在潮水般的掌聲中,戴松恩從校方手里接過了人生的第一把“金鑰匙”——“金鑰匙獎”榮譽證書,他以第一名的優異成績順利獲得學士學位。不僅如此,他還被學校選為“斐他斐”榮譽學會會員。 1933年,在美國康奈爾大學研究生院的細胞遺傳學課堂上,一位東方青年認真記錄著課程筆記,他就是赴美攻讀作物育種和細胞遺傳學的戴松恩。那時候,細胞遺傳是遺傳學中比較活躍的一個新興分支,但是國內研究這個學科的學者非常少。 經過刻苦攻讀,戴松恩拿到了康奈爾大學博士學位。因其在學界理論方面的建樹,被選為美國希格瑪賽(Sigma Xi)科學榮譽學會會員,也拿到了他人生的第二把“金鑰匙”:他榮獲該學會“金鑰匙獎”。 兩把“金鑰匙”,開啟了戴松恩執著進取的學術研究之旅。

祖國的需要就是他的選擇

回國,是戴松恩的既定選擇。導師的挽留,種種優厚的條件,都不足以吸引戴松恩留在美國,他只有一個堅定的信念,那就是:回國繼續從事研究,改變祖國的落后面貌,要用自己的全部知識和才華為祖國、為千千萬萬的勞苦大眾服務。 1937年2月,戴松恩踏上了回國之旅。 回國后,戴松恩受聘到南京中央農業試驗所全國稻麥改進所工作,當時,國內時局動蕩不安,人心惶惶,但戴松恩不為外界所動,堅持在實驗室忙碌著。然而七七事變爆發后,研究工作被迫全部中斷,他被派往江蘇北部擔任“督導”,從事推動小麥增產方面的工作。 南京淪陷后,戴松恩輾轉在蕪湖、柳州等地,但堅持研究不輟,而且還擴大了自己的研究領域,逐步開展玉米、煙草和油菜方面的育種研究。 1938年,戴松恩在貴陽田間考察。主要針對煙草、玉米和油菜生產進行了長時間的深入調查。戴松恩大有收獲,他驚喜地發現,貴州的土壤非常適合發展煙草種植。于是,戴松恩大膽地引進了美國煙草品種,并于1940年第一次在貴陽地區種植了他引種篩選出的煙草新品種。在他的幫助下,當地示范推廣了育苗、移栽、管理、采收以及烤煙技術,為后來貴州煙草事業的發展奠定了良好的基礎。 戴松恩還針對當時有人提出要大量引入美國雙雜交玉米種子進行了3年引種試驗,發現美國雙雜交玉米種并不比當地的最優品種好,有的甚至更差。他在《美國雜交玉米在我國的利用問題》(《農報》1939)一文中明確指出:直接利用美國雙雜交玉米并不能增產,只有利用它的自交系和國內材料才能找出適應我國情況的高產雜交玉米。同一時期,他還對當地的油菜做了不少基礎性研究,諸如連續自交對不同類型油菜品種的生長發育和結實性的影響等,為制訂合理的育種方案提供了科學依據。 為了“讓人人都能吃上白面” 在抗日戰爭時期十分艱難的條件下,戴松恩苦心鉆研,為發展前沿山區的農業生產作出了很多貢獻。 解放戰爭后期,國民黨在潰敗之際下令“迅速將試驗場全部人員、設備及財產運往南京,絕不能落入共產黨之手”,時任北平農事試驗場場長的戴松恩,沒有服從這一命令,而是在中共地下黨和民盟成員的協助下,保護好試驗場的人員、財產、儀器設備和檔案資料,決心留在北平,迎接新中國的誕生。 新中國成立后,戴松恩馬不停蹄地繼續著自己的科學研究之旅,他的足跡踏遍了大半個中國,他始終記得受到周恩來總理第一次接見的情景,總理握著他的手,語重心長地囑托:“希望你用科學技術讓人人都能吃上白面。” “讓人人都能吃上白面”,這是多么簡單質樸卻在當時又是何等困難的事啊。戴松恩為了這個質樸的愿望,奮斗了一生。 從20世紀20年代開始,戴松恩便進入作物遺傳育種研究領域,當時國內從事這方面研究的學者少之又少。沒有太多可以借鑒的經驗和資料,戴松恩參與育成、推廣了金大2905、金大26等小麥品種。 20世紀30年代,戴松恩對來自中國、前蘇聯、美國的小麥品種進行性狀遺傳規律研究。當時這種研究在國內尚屬空白。他通過對6個普通小麥品種的春冬性及穗部、葉片等十多個性狀的遺傳分析,明確了單性狀的遺傳規律以及它們之間的連鎖遺傳關系,并以博士論文形式發表了題為“中俄美小麥品種雜交之遺傳研究”的報告。 當時,赤霉病是長江下游地區小麥生育后期最易流行的病害,部分國外專家甚至大肆宣揚一些悲觀論調,譬如說,即使在嚴格接種的條件下,小麥品種也都要感染赤霉病,抗病育種非常困難等等。戴松恩對此不置可否,他決心嘗試著對已搜集到的小麥品種進行抗病性鑒定試驗。持續4年實驗之后,戴松恩發表了“小麥赤霉病抗病性研究”,以云南“牟定火麥”為例,指出在嚴格接種條件下中國小麥品種中有對小麥赤霉病抵抗的材料,論證了選育抗病品種的可能性。這一發現,對發展我國小麥抗赤霉病育種工作有很好的啟發作用。 1956年,在國家12年科學技術遠景發展規劃會議上,戴松恩主持了農業科技規劃說明書的全部定稿工作,并且在規劃會議上發表了“關于發展我國農業和畜牧業問題”的報告,提出了很多有益的建議。 1957年,中國農業科學院成立后,戴松恩被任命為作物育種栽培研究所副所長,并被聘為中國農業科學院學術委員會委員。1957年11月,戴松恩隨同以郭沫若為團長的“中國訪蘇科學技術代表團”赴前蘇聯進行為期兩個多月的考察訪問。其間,他就實施國家12年科學技術遠景發展規劃與中蘇合作項目等有關農業方面的重大問題與前蘇聯學者進行了廣泛的交流。1958年初回國以后,發表了《關于農學及園藝等方面的訪蘇傳達報告》。該文就提高農作物單位面積產量、荒地開發問題等提出了迄今看來仍有參考價值的建議。 20世紀70年代末,為縮小我國在小麥育種基礎理論以及研究方法上與國外的差距,戴松恩主持了“小麥非整倍體研究”,這項研究是為小麥定向育種提供理論根據的基礎研究,是利用非整倍體材料和相應的分析方法,測定基因位置及連鎖關系,通過染色體附加、代換和易位技術,達到有計劃、有步驟地創造麥類新品種的目的。當時,國內此項技術遠遠落后于發達國家。 戴松恩主持召開了全國小麥非整倍體研究討論會,并發表了系列文章,翻譯國外相關文章,積極推動研究進程。戴松恩還強調指出,小麥非整倍體研究在形態性狀、抗病蟲性、抗逆性、品質性狀和其他數量性狀的基因分析或定位等方面很有意義,并可直接應用于小麥育種,為農業生產作出貢獻;他提出了在小麥品種雜交中,利用ph基因創造出更多優良變異的設想。 在戴松恩的指導下,他的助手和研究生取得了可喜成果,并進行了各種變異類型的細胞遺傳學研究,為開創小麥育種的新途徑進行了有益的嘗試,縮小了與發達國家的技術差距。

第三把“金鑰匙”彰顯人生高峰

晚年的戴松恩曾經兩次患上心肌梗死,4次患肺炎。但他不顧年事已高、體弱多病,堅持審閱各種稿件,指導助手和研究生的科研工作。 戴松恩在科研方面比常人勤奮,在生活上則始終保持樸實無華。他對人以誠相待,對事認真負責,從不爭名奪利。他主動要求放棄一級研究員的待遇,降為二級。戴松恩贏得了人們發自內心的尊重與敬佩。 “文革”期間,戴松恩受到很多不公正的待遇,但他淡然處之,只是嘆息自己所做的事情太少。他曾經說過這樣一句話:“個人的得失實在是微不足道的,只有當心中裝下了祖國、民族的利益,個人有限的才華、智慧才能煥發出燦爛的光彩”。 1980年,戴松恩被任命為中國農業科學院研究生院副院長,同時擔任國家科委發明委員會農林組成員。戴松恩清楚意識到“文革”所造成的人才斷層的嚴峻事實,他認識到培養青年高級農業科研人才的重要戰略意義,他不辭勞苦地培養研究生,為提高中國農業科學院研究生的水平做了大量工作。 1982年,75歲高齡的戴松恩遞交了入黨申請書,這是他人生中第二次提交入黨申請書了。在申請書上,老科學家誠懇地寫道:“我真誠地請求黨接受我做一名普通的共產黨員,在黨的直接教育下,把我的有生之年貢獻給祖國的四個現代化和共產主義事業。”老科學家的愿望得以實現了,他光榮地加入了中國共產黨,他欣喜地說:“我獲得了第三把‘金鑰匙’”。 三把“金鑰匙”,伴隨著戴松恩的一生。為表彰戴松恩在農業科研和管理上的貢獻,1983年中國農學會頒發給他“從事農業科研50周年表彰獎”;1985年,中國科學院向他頒發了“從事科學工作50年榮譽獎”。 1987年,戴松恩與世長辭,享年80歲。 不計較個人得失,始終把祖國和人民的利益放在前面,這就是戴松恩院士。

- [工人日報]我國科學家破譯油菜害蟲西北斑芫菁染色體水平基因組2025-04-25

- [新京報]177.65公斤 新品種刷新我國三熟制模式下油菜單產紀錄2025-04-25

- 奶牛瘤胃微生物優勢脲酶結構與綠色脲酶抑制劑2025-04-25

- 蛋白乙酰化修飾調控大口黑鱸肝臟炎癥和纖維化進程2025-04-25

- 陸地棉與海島棉葉片細胞類型的保守與分歧2025-04-25

- 能調控水稻粒重的新基因“鯤鵬”2025-04-25

- 楊振海走進樹人講堂 為研究生作專題講座2025-04-25

- 納米尺度“破譯”鎘與吸附材料間的相互作用2025-04-25

- 核酸標準物質新進展2025-04-25

- 抗病毒基因的敲除可提高植物病毒載體介導的蛋白表達2025-04-25