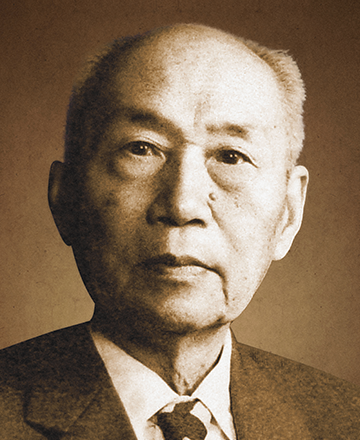

邱式邦 (1911-2011)

院士簡介:

邱式邦(1911-2011),男,浙江省吳興縣人,著名昆蟲學(xué)家。1935 年畢業(yè)于上海滬江大學(xué)生物系,1948—1951 年在英國劍橋大學(xué)留學(xué)。1980 年當(dāng)選為中國科學(xué)院學(xué)部委員(院士)。曾任農(nóng)業(yè)部科學(xué)技術(shù)委員會常務(wù)委員,國務(wù)院學(xué)位委員會委員,聯(lián)合國糧農(nóng)組織蟲害綜合防治專家委員會委員,第三屆全國人大代表,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護研究所研究員。

從事害蟲防治研究70 余年,發(fā)表學(xué)術(shù)論文105 篇。闡明了蝗蟲、松毛蟲、玉米螟、大豆害蟲、甘蔗害蟲等多種重大害蟲的發(fā)生規(guī)律和預(yù)測預(yù)報方法以及控制技術(shù)。在國內(nèi)首創(chuàng)應(yīng)用六六六粉劑治蝗、顆粒劑防治玉米螟等,20 世紀(jì)中葉在全國大面積應(yīng)用推廣。20 世紀(jì)70 年代,總結(jié)提出“預(yù)防為主,綜合防治”的技術(shù)思想,被確立為我國植物保護科學(xué)技術(shù)的指導(dǎo)方針。20 世紀(jì)70 年代末,籌建中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物防治研究室,致力于開展害蟲天敵保護和國外天敵資源引入利用,積極倡導(dǎo)推動全國生物防治技術(shù)研究工作。創(chuàng)辦了《中國生物防治》學(xué)術(shù)期刊,擔(dān)任主編。先后獲得農(nóng)業(yè)部愛國豐產(chǎn)獎、全國科學(xué)大會獎、法國農(nóng)業(yè)部功勛騎士勛章、國務(wù)院表彰等嘉獎。1957 年被授予全國農(nóng)業(yè)勞動模范、1979 年被授予全國勞動模范榮譽稱號。2009 年被授予新中國成立60 周年“三農(nóng)”模范人物榮譽稱號。

他一生熱愛祖國、熱愛人民、熱愛事業(yè)、熱愛家庭、熱愛自然,更熱愛農(nóng)民。他大愛無疆,把最深厚的愛,全部化作戰(zhàn)勝害蟲的智慧,獻給這片生養(yǎng)中華民族的沃土,為我們樹起一塊綠色植物保護的豐碑。

農(nóng)業(yè)衛(wèi)士 生防先鋒——記中國科學(xué)院院士 邱式邦

他脫下洋裝扎根于條件異常艱苦的蝗害災(zāi)區(qū),改進藥劑,制定“三查”,開創(chuàng)了新中國治蝗事業(yè)的輝煌;他研究推廣防治玉米螟顆粒劑,簡便實用,為國家糧食生產(chǎn)再立新功;他研究掌握多種重大害蟲的發(fā)生規(guī)律,提出因時制宜、因地制宜、簡便易行的綜合防治技術(shù)策略;他以辯證的思維,積極倡導(dǎo)保護利用天敵控制蟲害,推動生物防治科學(xué)技術(shù)發(fā)展進步;他站在科學(xué)工作者事業(yè)與責(zé)任的高度,凝煉提出了我國植物保護科學(xué)工作的指導(dǎo)方針;他投入畢生精力和智慧致力于農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)研究,服務(wù)農(nóng)民、為國分憂。他就是著名昆蟲學(xué)家邱式邦院士。

刻苦求學(xué)赤子心 投身害蟲防治生物學(xué)

邱式邦,1911 年8 月10 日出生于浙江省吳興縣,1925 年考取上海滬江大學(xué)附屬中學(xué),1931 年考入滬江大學(xué)生物系,1935 年以優(yōu)異成績畢業(yè)。在校期間,從美國留學(xué)回國的李廷蔚先生開設(shè)了昆蟲課,老師的循循善誘和熱心指導(dǎo),對邱式邦投身昆蟲學(xué)研究產(chǎn)生了決定性的影響。

1936 年,邱式邦走進南京中央農(nóng)業(yè)實驗所,開始了為之奮斗一生的植物保護研究工作。抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)前夕,實驗所被迫西遷,他被分配到該所廣西柳州沙塘工作站,直到1946 年才隨中央農(nóng)業(yè)實驗所回到南京。在這段顛沛流離的歲月里,他先后從事過松毛蟲、玉米螟、大豆害蟲、甘蔗棉蚜、飛蝗等重要農(nóng)林害蟲的生物學(xué)、發(fā)生規(guī)律、防治方法及天敵等方面的研究,做出了扎扎實實的成績。

中國是個傳統(tǒng)農(nóng)耕大國,自古以來就是蝗災(zāi)危害嚴(yán)重的地區(qū),有史料記載的重大蝗災(zāi)就有800 多起,早在唐朝便有文字記述:“蝗,東自海西盡河隴,群飛蔽天,旬日不息。”《元史》記載的山東、河南一次蝗災(zāi):“飛蝗蔽天,人馬不能行……”從古至今,蝗災(zāi)與水災(zāi)、旱災(zāi)同為華夏大地發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的三大“天災(zāi)”。20 世紀(jì)40 年代的舊中國,正處于“外患”與“人禍”橫行的苦難時期,連年的蝗災(zāi)更讓社會底層勞苦大眾生活在災(zāi)難深重之中。

1938 年黃河花園口炸開決堤后,黃河淹沒了豫、皖、蘇三省94 萬多公頃農(nóng)田,黃泛區(qū)內(nèi)田地荒蕪,民不聊生,造成歷史上空前嚴(yán)重的蝗災(zāi)。到1944 年,在被淹泡了7年之久的中原地帶,僅河南省飛蝗發(fā)生面積就達到387 萬多公頃,治蝗成為解決國家民生的大難題。邱式邦正是在這種危難之機開始走上治蝗事業(yè)的荊棘之路。他面對的是饑民遍野、滿目瘡痍,黃泛區(qū)老百姓仍然使用老一套人工撲打治蝗,可這對鋪天蓋地的蝗蟲來說幾乎不起任何作用。恰巧1947 年,英國卜內(nèi)門公司治蝗新藥——六六六問世,他立即將其引入中國。新農(nóng)藥六六六是濃縮劑型,他拌上填充物改進成粉劑,在蝗區(qū)開展研究試驗,蝗蟲死亡率達到90% 以上,他將研究結(jié)果撰寫出國內(nèi)第一篇使用六六六治蝗技術(shù)報告。然而,在那個混亂動蕩的年代,他的滿腔熱情和成功的喜悅最終也未得到應(yīng)有的重視和推廣。

1948 年,邱式邦考取了英國劍橋大學(xué)研究生,深入學(xué)習(xí)研究蝗蟲生理學(xué)。1949 年,五星紅旗在祖國首都天安門廣場冉冉升起,身在異國求學(xué)的邱式邦,十分關(guān)注新中國的發(fā)展和變化。一天,他在劍橋大學(xué)圖書館閱報室,看到《人民日報》刊登了一條消息——中國采用飛機噴灑六六六在黃驊開展治蝗。這樣的事情發(fā)生在一窮二白、百廢待興的新中國,是多么的了不起!那條短短的消息對深懷拳拳報國之心的邱式邦觸動很大,五星紅旗在召喚!他毅然決定及早結(jié)束劍橋的學(xué)習(xí)生活,矢志回國報效祖國,為建設(shè)新中國開始追求新的蝗蟲防治事業(yè)。

滿懷拳拳報國情 開創(chuàng)新中國的治蝗業(yè)

1951 年9 月底,邱式邦攜家眷歷經(jīng)輾轉(zhuǎn)顛簸,從英國劍橋經(jīng)香港回到了闊別數(shù)年的祖國,當(dāng)時的廣東省人民政府聞知,特別邀請他出席了當(dāng)?shù)?0 月1 日舉辦的國慶觀禮活動。當(dāng)他站在主席臺上,第一次聆聽著激昂雄壯的《義勇軍進行曲》,仰望著迎風(fēng)飄揚的五星紅旗時,內(nèi)心的自豪感和責(zé)任感油然而生。

邱士邦回國后,沒向國家提任何生活上的條件,而是立即投身科研第一線。當(dāng)時,雖說可以用飛機噴灑六六六治蝗,但是試驗面積不大,國產(chǎn)的六六六尚在試產(chǎn)階段,難以滿足大量生產(chǎn)需要。面對國家藥劑有限、噴藥器械不足等諸多困難,邱式邦提出在有條件地區(qū)盡可能采用他發(fā)明的毒餌治蝗法。這種方法比直接噴粉省藥、經(jīng)濟、簡單易行,防治蝗蟲的用藥面積可擴大10 倍。毒餌治蝗技術(shù)被迅速推廣,1952年應(yīng)用5.33 萬公頃,1953 年擴大到6.66 萬公頃,防治蝗蟲旗開得勝。然而他在進一步深入蝗區(qū)蹲點調(diào)查后卻意識到,要根治蝗害,還必須對全國各蝗區(qū)的情況了如指掌,對飛蝗的發(fā)源地在何處、什么時候發(fā)生、蝗蟲的數(shù)量密度多大等,都必須做到知己知彼,方能百戰(zhàn)不殆。

當(dāng)時搞治蝗技術(shù)調(diào)查,條件異常艱苦,馬車牛車是最好的交通工具,風(fēng)餐露宿習(xí)以為常;在縣城入住的“招待所”,往往是四處透風(fēng)的破廟,睡覺時與臭蟲虱子為伴,身邊與左右橫眉立目的“哼哈二將”為鄰;更困難的還是蝗蟲災(zāi)害區(qū)域大都地處鹽堿荒灘,嚴(yán)重缺水,長期工作蹲點,一小盆水要從早上洗臉、中午擦汗,一直用到晚上擦澡洗腳。但是,為了獲得準(zhǔn)確的第一手資料,徹底摸清蝗蟲行蹤,邱式邦全然不顧這些,始終堅持在蝗蟲災(zāi)區(qū)第一線深入地研究。

為了能夠根治蝗蟲,邱式邦進一步提出在蝗區(qū)建立偵察蝗蟲的基層組織,蝗蟲偵察制度含查卵、查蝻和查成蟲3 個環(huán)節(jié),即“三查制度”。當(dāng)然蝗區(qū)大都是最落后的貧困窮鄉(xiāng),這些具體技術(shù)工作很難落實。靠培養(yǎng)干部、大學(xué)生下去偵察,恐遠水難救近火。偌大的蝗區(qū),每年最少數(shù)千萬畝,巨大的工作任務(wù),多是文盲的百姓,不懂偵察,怎么辦?必須培訓(xùn)農(nóng)民、普及技術(shù),刻不容緩!因為蝗蟲在孵化過程中,處于3 齡前的幼蟲階段尚不具飛行能力最好消滅。這時它們發(fā)生面積小,密度集中,抗藥力差,撲打、藥殺最為經(jīng)濟有效。他和助手李光博等在山東惠民、墾利、沾化、利津等縣忙碌了數(shù)月,詳細繪制出蝗區(qū)常見的各類蝗蟲,教會不識字的農(nóng)民識圖、畫圈,比如每平方米有5 個蝗蟲,就圈一個圈,有10 個就圈兩個圈,此調(diào)查辦法化繁為簡、化難為易,簡單易學(xué)。

同時,為充分調(diào)動老百姓偵察蝗蟲的積極性,他又建議上級給偵察人員搞“代耕”,徹底解決他們的吃飯問題。在政府的大力支持下,逐漸建起了一支長期偵察測報隊伍,逐級建立了有固定人員的組織,構(gòu)成完整的蟲情預(yù)報網(wǎng)。建立“三查”技術(shù)后,治蝗工作迅速由被動變主動,防治效率大大提高,而且為國家節(jié)省了大量的人力、物力和財力。1953 年推廣蝗蟲“三查”技術(shù)后,全國投入治蝗的勞動量比1951 年減少了80%,為我國開展害蟲預(yù)測預(yù)報工作邁出了堅實的一步。

建立完善飛蝗偵察制度和藥劑治蝗的成功,徹底改變了全國治蝗工作的被動局面,我國開始走上了有計劃的科學(xué)治蝗道路。同時,由于國家大規(guī)模興修水利,實施消滅飛蝗孳生地的措施,飛蝗發(fā)生面積由新中國成立初期的每年300 萬公頃壓縮到33 萬~40 萬公頃,挽回2 億公斤糧食產(chǎn)量的損失。扼制蝗蟲危害的成功,為保障糧食生產(chǎn)和新政權(quán)的穩(wěn)固作出了卓越的貢獻。毛澤東主席曾在總結(jié)新中國成立十周年的報告中著重指出,新中國農(nóng)業(yè)科學(xué)研究取得了兩大成就:治蝗與消滅釘螺。邱式邦在半個多世紀(jì)前開創(chuàng)的治蝗科學(xué)理論、技術(shù)方法,至今仍然發(fā)揮著積極的作用。

綜合防治玉米螟 再為糧食生產(chǎn)立新功

早在20 世紀(jì)30 年代,邱式邦就在廣西開始了玉米螟的系統(tǒng)研究工作,結(jié)合多年科學(xué)實驗經(jīng)驗,他提出了害蟲防治應(yīng)該樹立“防重于治”的觀點。他連續(xù)3 年進行了玉米播種期與螟害關(guān)系的試驗,確定了當(dāng)?shù)赜衩鬃罴巡シN期;他觀察了41 個玉米品種,發(fā)現(xiàn)玉米品種間的抗螟能力有明顯差異;他通過觀察試驗證明了螟害輕重與玉米生長狀況(株高、莖粗)有顯著的正相關(guān),主張采用玉米螟生存率作為抗蟲性標(biāo)準(zhǔn),這一標(biāo)準(zhǔn)后來一直被抗性鑒定工作者所采用。他是我國最早重視利用抗螟品種達到減輕螟害的科學(xué)家。

1959 年全國暴發(fā)玉米螟危害,玉米產(chǎn)量損失很大,邱式邦又一次迎難而上,接受了玉米螟防治研究工作。當(dāng)時普遍推廣采用六六六灌心防治玉米螟,效果始終不夠穩(wěn)定。他通過對玉米螟危害習(xí)性的深入研究,明確了玉米打苞抽雄前,絕大部分幼蟲集中生活在玉米心葉的縫隙內(nèi),這是防治螟蟲害最有利的時機。他認為,理想的心葉期殺蟲劑,不僅在施藥當(dāng)時要與蟲體充分接觸,在施藥后的較長時間內(nèi),也應(yīng)繼續(xù)分布在玉米螟經(jīng)常生活的部位,而不受玉米由于拔節(jié)葉片與農(nóng)藥分離的影響,保證陸續(xù)侵入的幼蟲都能接觸到藥劑而致死。

邱式邦反復(fù)研究比較了顆粒劑和液劑施用后在心葉中位置的變化,證明顆粒劑殺蟲效果明顯優(yōu)于液劑。因為顆粒劑在玉米心葉中能逆玉米葉片生長方向移動,能較長時間存在于葉鞘部位與玉米螟幼蟲接觸,即使玉米抽雄后一部分玉米螟在葉鞘內(nèi)或經(jīng)葉鞘鉆入莖稈時,藥劑仍能發(fā)揮殺蟲作用。在這些研究工作的基礎(chǔ)上,他和助手周大榮等又研制了5% 滴滴涕和1% 林丹六六六顆粒劑,不僅能夠防治一代玉米螟,還可兼治二代玉米螟,新技術(shù)大面積示范效果顯著,很快在全國推廣應(yīng)用,為控制農(nóng)業(yè)重大害蟲,保障國家糧食生產(chǎn)再立新功。

殫精竭慮探規(guī)律 提出植保工作總方針

作為我國害蟲生物防治研究的先驅(qū)者之一,邱式邦早年在害蟲防治工作中,就十分重視自然天敵的重要作用,試圖通過提供適生環(huán)境和利用人工飼養(yǎng)增殖釋放天敵等途徑,達到提高天敵控制害蟲的作用。這在我國早期生物防治技術(shù)發(fā)展過程中是一個具有指導(dǎo)意義的認識。

在20 世紀(jì)30 年代末和40 年代初,邱式邦就開展了松毛蟲天敵種類調(diào)查、玉米螟的卵寄生蜂和甘蔗棉蚜主要天敵的觀察及飼養(yǎng)研究。但由于多種原因,直到70 年代,邱式邦才有機會將主要精力逐步轉(zhuǎn)移到生物防治研究工作上來。那時他在河南民權(quán)棉區(qū)蹲點,開展對草蛉的利用研究。他和小組人員研究草蛉幼蟲集體飼養(yǎng)的方法,解決了幼蟲互相殘殺、人工飼料、田間釋放及米蛾飼養(yǎng)等多項技術(shù)難題。他利用秋季自然界大量發(fā)生的成蟲,加以保護并結(jié)合飼養(yǎng)的方法,較之大量。

繁殖草蛉幼蟲能節(jié)省大量勞動。這樣既可得到廉價的天敵,又可以按需要隨時打破休眠,進行田間釋放應(yīng)用,人為地增加春季草蛉基數(shù),在控制害蟲上贏得了時間和空間的主動。該項研究得到國內(nèi)外生防專家的高度評價,1978 年獲全國科學(xué)大會獎。

20 世紀(jì)50~60 年代,國內(nèi)外防治害蟲主要依賴化學(xué)農(nóng)藥,并遵循防治害蟲要“治早、治小、治了”的指導(dǎo)思想,長期過量使用化學(xué)農(nóng)藥出現(xiàn)和暴露了一系列的矛盾。邱式邦敏銳地認識到,必須深入研究探討我們未來的植物保護技術(shù)策略,這是一個根本性的問題。1974 年,他在全國第一次農(nóng)作物主要病蟲害綜合防治討論會上,指出綜合防治是植物保護工作的方向。1975 年在全國植物保護工作會議上,又作了有關(guān)“預(yù)防為主,綜合防治”專題報告。在這次大會上,農(nóng)業(yè)部正式確定“預(yù)防為主,綜合防治”為我國植物保護工作的大政方針。這八個字,是邱式邦從解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際問題上升到植物保護科學(xué)技術(shù)理論創(chuàng)新的集中體現(xiàn)。

在邱式邦的積極倡導(dǎo)下,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院1980 年1 月成立了生物防治研究室(1990 年8 月更名成立生物防治研究所),創(chuàng)辦了《生物防治通報》專業(yè)期刊(1995 年更名《中國生物防治》),并與30 多個國家和地區(qū)開展了天敵引種交換業(yè)務(wù),對推動我國生物防治科學(xué)技術(shù)事業(yè)作出了重要貢獻。

從化學(xué)防治到生物防治的觀念變化,是邱式邦植物保護研究思想的重大飛躍。“要為子孫后代留下一塊綠色凈土”,邱式邦以他孜孜不倦的努力,實現(xiàn)著發(fā)展我國生物防治科學(xué)事業(yè)的美好夙愿。從邱式邦的身上,我們能夠感受到老一代科學(xué)家身上所特有的為國分憂、為民解愁、甘于奉獻的崇高精神境界。邱式邦在《院士風(fēng)采錄》上自題:“廣泛地學(xué)習(xí),詳盡地詢問,謹慎地思考,清楚地辨析,切實地實現(xiàn)。”農(nóng)業(yè)部原部長何康為他的題詞是:“農(nóng)業(yè)衛(wèi)士,生防先鋒”。這就是邱式邦院士輝煌成就的真實寫照。

- [工人日報]我國科學(xué)家破譯油菜害蟲西北斑芫菁染色體水平基因組2025-04-25

- [新京報]177.65公斤 新品種刷新我國三熟制模式下油菜單產(chǎn)紀(jì)錄2025-04-25

- 奶牛瘤胃微生物優(yōu)勢脲酶結(jié)構(gòu)與綠色脲酶抑制劑2025-04-25

- 蛋白乙酰化修飾調(diào)控大口黑鱸肝臟炎癥和纖維化進程2025-04-25

- 陸地棉與海島棉葉片細胞類型的保守與分歧2025-04-25

- 能調(diào)控水稻粒重的新基因“鯤鵬”2025-04-25

- 楊振海走進樹人講堂 為研究生作專題講座2025-04-25

- 納米尺度“破譯”鎘與吸附材料間的相互作用2025-04-25

- 核酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)新進展2025-04-25

- 抗病毒基因的敲除可提高植物病毒載體介導(dǎo)的蛋白表達2025-04-25