1月23日,中國農業科學院農業基因組研究所黃三文團隊構建了首個完整解析馬鈴薯單倍型的泛基因組,首次系統揭示了無性繁殖植物的基因組特征,并在此基礎上提出了理想單倍型育種新策略,相關研究成果發表在《自然(Nature)》上。

馬鈴薯是世界第一大無性繁殖作物,基因組高度雜合,存在大量有害變異。如何“發現”馬鈴薯基因組中的有害變異,并“移除”其對育種的不利影響,對于加速馬鈴薯雜交育種具有重要意義。此前,黃三文團隊開發出“進化透鏡”來鑒定馬鈴薯進化約束及有害突變,并繪制了首個馬鈴薯有害突變二維圖譜,為“識別”有害變異并制定育種策略奠定了基礎。然而,由于缺少分型的圖泛基因組,“進化透鏡”識別到的大多是單核苷酸變異的有害突變,對大片段的有害結構變異則很難檢測。

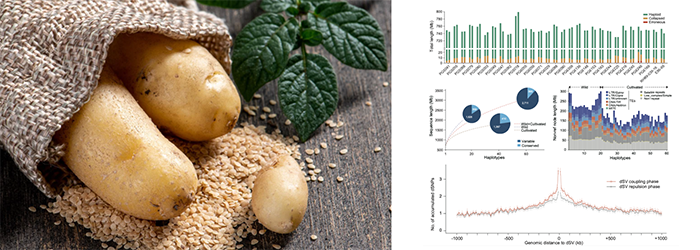

黃三文團隊選取了31個有代表性的二倍體馬鈴薯,組裝了首個馬鈴薯分型圖泛基因組,系統揭示了馬鈴薯的基因組特征,研究發現,馬鈴薯單倍型基因組中存在約19625個有害結構變異,且這些有害變異并非隨機分布,而是呈現出“簇狀”聚集特征,這些變異形成了“破窗效應”,即當大片段的有害結構變異無法清除時,其附近往往會聚集更多有害變異。研究團隊在此基礎上提出了馬鈴薯理想單倍型育種新策略,通過組合不同品系的基因組片段,可以最大限度減少自交系中的有害突變,為高效培育雜交馬鈴薯提供了全新思路。研究還發現,栽培馬鈴薯基因組中約15%的區域為雜合狀態,在馴化過程中,純合有害變異的數量減少,這表明栽培馬鈴薯通過廣泛雜交來促進雜種優勢的利用,為雜交馬鈴薯育種提供了理論依據。

該研究得到國家自然科學基金、廣東省基礎與應用基礎研究重大項目、國家重點研發計劃、中國農業科學院科技創新工程以及深圳市杰出人才培養專項等項目的支持。(通訊員 馬昕怡)

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-08476-9