近日,中國農業科學院煙草研究所煙草功能基因組創新團隊利用定位克隆策略成功克隆煙草白肋煙形成基因,并深入分析白肋煙形成的分子機制,為加快白肋煙相關的育種進程奠定了良好基礎。相關研究成果在線發表在《植物(Planta)》上。

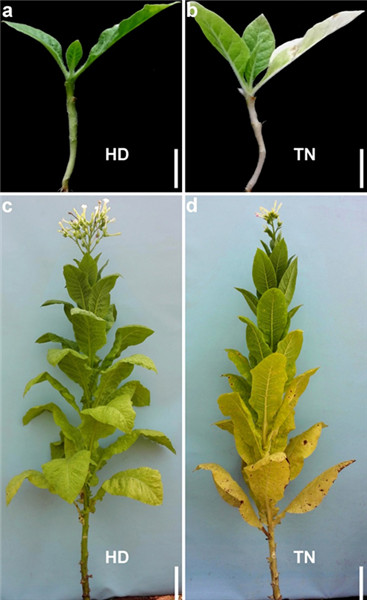

據吳新儒和龔達平副研究員介紹,作為目前煙草主要的栽培類型之一,白肋煙是當今世界流行的混合型卷煙的重要原料,并在煙草氮同化和抗病育種上具有重要的作用。由于其特殊的表型,白肋煙通常被認為是葉綠素代謝缺陷的突變體。一系列經典遺傳學分析表明,白肋煙的缺綠性狀由兩個隱性核基因共同控制,但相關研究在過去幾十年間卻陷入停滯。

2014年,煙草功能基因組創新團隊利用煙草SSR分子標記在國際上率先將白肋煙形成基因WS1A和WS1B進行了精確的染色體定位。在此基礎上,該團隊借助中國煙草基因組計劃完成的栽培煙草紅花大金元基因組和菲利浦?莫瑞斯公司公布的多個煙草基因組,通過改進精細定位策略,成功克隆WS1A和WS1B基因。WS1A和WS1B編碼M50家族的金屬蛋白酶,與擬南芥EGY1和番茄L2基因高度同源。透射電鏡分析顯示,WS1A和WS1B通過控制類囊體膜的形成參與葉綠體的發育,間接影響葉綠素代謝。通過利用基于基因突變位點設計的特異分子標記對從全國各地收集的248份煙草地方種質進行基因型分析,發現有9份種質發生了WS1A的突變,而未發現WS1B的突變,表明WS1A和WS1B基因的先后突變是推動白肋煙進化的動力。

該研究得到國家自然科學基金、中國農科院科技創新工程和國家煙草專賣局煙草基因組計劃重大專項資助。(通訊員 遲立鵬)

原文鏈接:https://doi.org/10.1007/s00425-019-03312-1