全力抗災減災 力保玉米豐收

近期,我國河北、黑龍江、吉林、內蒙古等部分區域遭遇強降雨,玉米生長受到不同程度影響。根據中國農科院緊急部署,8月以來,玉米產業專家團第一時間下沉一線,調研各省區玉米受災情況,與地方行政管理部門研商對策,齊心協力抗災保豐收。

一、當前玉米生產及災害情況

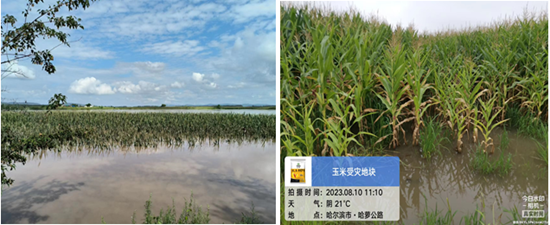

中國農業科學院作物科學研究所宋振偉研究員、黑龍江農科院錢春榮研究員一行奔赴黑龍江哈爾濱等地調研玉米受災情況,黑龍江省受近期降雨及部分江河高水位影響,壩外地及臨近流域溝臺低洼地塊出現因河水倒灌造成玉米不同程度浸泡情況,部分地勢較高地塊因土壤含水量飽和長時間壟溝存明水現象;黑龍江哈爾濱地區五常、尚志、依蘭及雙城等部分地區淹水,特別是沿河道兩側區域玉米受澇較為嚴重。

中國農業科學院作物科學研究所張德貴、閆鵬和中國農業科學院環境與可持續發展研究所朱本海一行3人到河北省調研洪澇災害及玉米受災情況。調研中發現,7月底—8月初持續降雨緩解了河北夏播玉米區的旱情,但過量的降雨給一些地區造成了洪澇災害,主要集中在幾條河流的泄洪區及河流兩岸,種植戶在有序開展排澇工作。其它大部分地區玉米長勢良好。邯鄲市受災面積集中在永年區和雞澤縣四個鄉鎮的的洺河河道內及兩岸的玉米田塊;衡水市桃城區和深州市的玉米田塊,一些低洼田塊被水淹,大部分田塊玉米長勢正常,田間土壤水分已飽和。

中國農業科學院玉米產業專家團副團長,作物科學研究所李從鋒、明博和農業環境與可持續發展研究所劉布春研究員,赴內蒙古通遼科爾沁區、開魯縣和科爾沁左翼中旗調研災情和單產提升情況。調研中發現,通遼是科爾沁左翼中旗東部多條河流水位上漲,8個鄉鎮低洼農田和草甸成為泄滯洪區,部分地塊因無法排澇已因災絕收。通遼市科爾沁區豐田鎮3個毗鄰村發生局部地區強對流天氣,伴有大風和短時冰雹,造成3個村部分地塊玉米發生倒伏現象,倒伏為根倒類型,未發生莖稈折斷。當前,玉米處于灌漿中期階段,群體生長旺盛,果穗均勻,豐產長勢明顯。

今年,吉林市舒蘭種植玉米面積133.5萬畝。目前玉米正處于灌漿期,受5號臺風“杜蘇芮”影響,吉林北部出現大范圍強降雨,特別是舒蘭市從8月1日夜間開始出現連續降雨天氣,造成耕地積水面積約24.8萬畝,現已完成24萬畝的農田排澇工作。吉林洮南市因連續遭遇多場降雨,有1.92萬畝主要糧食作物玉米遭受影響。

二、玉米生產相關自救措施

根據各地受災地區實際情況,分類施策,指導災后玉米生產。

一是迅速排水降漬。降雨后根據積水情況和地勢,采用排水機械和挖排水溝等辦法,盡快把田間積水和耕層滯水排出去,減少田間積水時間,做好田間溝渠的疏通、清淤工作,確保田間溝渠的排水暢通。搶排明水,降低水位,預防二次澇漬。

二是早扶倒伏植株。雨后玉米可能出現倒伏,倒伏玉米莖葉重疊,不利于通風透光,造成田間郁閉,會引起病蟲害蔓延而減產。因此,要盡早扶起倒伏玉米,如果倒伏發生在抽雄后,必須盡快人工扶起,最好在2-3天內完成。

三是加強病蟲害防治。玉米過水后長勢弱,抵御病蟲害的能力降低,加重了病源菌與蟲卵的傳播,重點需要防治大斑病、灰斑病、青枯病、銹病等病害,同時加強玉米過水后最易發生的二代粘蟲與玉米螟蟲的防治工作。

四、玉米補肥補壯和補改種技術建議

一是過水地塊及時追肥促壯。玉米過水后會導致土壤養分損失,難以滿足玉米灌漿期養分供應,易造成玉米脫肥,后期追肥是增產的關鍵。追肥以氮肥為主,結合葉面噴施水溶性磷肥加微量元素水溶肥。

二是“一噴多效”抗逆防病促長。玉米田塊在積水排出后,及時采取“一噴多效”技術措施綜合防控,可用含有戊唑醇、三唑酮(粉銹寧)+氯蟲苯甲酰+磷酸二氫鉀+以及蕓苔素內酯等生長調節劑,提高玉米生理活性和抗性,促進植株恢復正常生長。

三是絕收地塊及時青貯或補種減損。玉米穗位葉及上部葉片已經發黃枯萎且全株葉片上沒有淤泥的田塊,建議及時搶收作青貯飼料;對災情非常嚴重、絕收地塊,待積水排盡,及時補種葉菜類短季蔬菜等,減少因災農戶損失。

黑龍江省哈爾濱市依蘭縣(左)和呼蘭區(右)玉米受災情況

內蒙古通遼市科爾沁區(左)和科爾沁左翼中旗(右)玉米受災情況

河北邢臺寧晉洨河岸邊的玉米受災情況

(中國農科院玉米產業專家團供稿)