中國農業科學院小麥產業專家團組建方案

為深入貫徹落實習近平總書記“四個面向”重要指示精神,將科技支撐小麥豐收和重要農產品供給作為政治任務,通過組建小麥產業專家團,組織全院科技力量,持續探索科技支撐產業發展新模式,切實夯實小麥主產區穩產保供基礎,為國家糧食安全做出應有的貢獻。

一、背景意義

小麥是我國重要的糧食作物、口糧消費作物、國家主要商品糧以及重要戰略物資儲備品種,也是全球約40%人口的主糧。小麥生產對于保障國家糧食安全、維護社會穩定具有十分重要的戰略意義。

(一)小麥生產事關糧食安全和國家安全

小麥穩產保供意義重大。2021年我國小麥總產量1.37億噸,總消費量為1.49億噸,消費總量占全球的18.9%,進口小麥977萬噸。目前,小麥生產正面臨種植面積趨降、極端天氣和主要病蟲害頻發、主產區干旱缺水加劇、國際病害入侵形勢嚴峻等綜合因素的嚴重威脅,迫切需要科技支撐保障小麥生產。

(二)實現小麥穩產保供必須依靠科技支撐

科技支撐是實現小麥穩產保供的根本保障。長期以來,我院組織全院精銳力量,圍繞小麥全產業鏈開展了“藏糧于技”重大科研任務及綠色高產高效技術集成模式應用示范,培育出中麥578、魯原502、中麥175等大面積推廣應用品種以及“航麥”“輪選”“普冰”系列品種,并在栽培、植保、耕地質量提升、防災減災、收儲加工、行業形勢預警研判方面取得顯著成績,為保證小麥穩產、高產發揮了重要作用。過去10年,小麥單產增幅達18.7%,主要依靠科技力量,其中品種貢獻率為58%。

(三)常態化農業科技支撐服務體系亟待建立

我院現有以作科所為主的10個研究所、30個研究團隊開展小麥研究相關工作,主產區分布60多個試驗點,有力服務小麥產業發展和農業結構調整。去年以來,組織專家先后深入農業生產一線開展抗災奪豐收、“三秋”搶收搶種、奪夏糧豐收等大規模、應急性科技支撐專項行動,有力支撐我國小麥產業發展。但院內資源整合力度不夠,各所協同科技支撐意識不強,長期穩定的穩產保供科技服務保障機制還未最終形成,科技成果應用和服務產業一線最后一公里存在的問題仍然比較突出,需要穩定一支常態化技術攻關與穩產保供科技隊伍,更好服務政府、服務企業、服務農民、服務科研。

二、總體思路

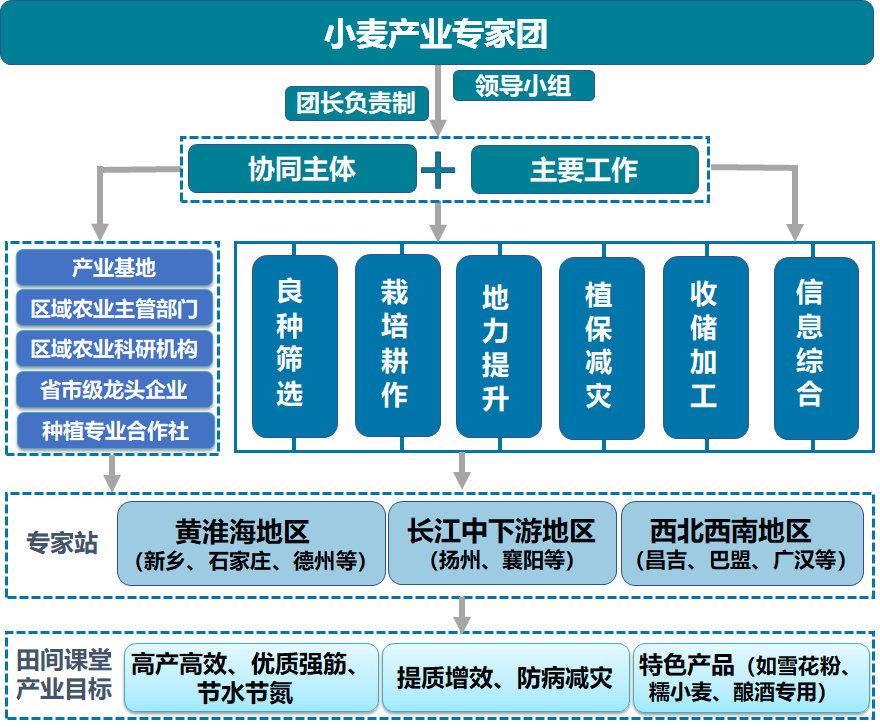

認真貫徹習近平總書記“藏糧于技”“藏糧于地”指示精神,組建小麥產業專家團,以科技支撐小麥產業發展為手段,以服務政府、服務企業、服務農民、服務科研為目的,遵循“平時布局、戰時實用”保障模式,面向黃淮海、長江中下游、西南西北三大小麥生產功能區,建立專家工作站,按照“專業到邊、服務到底、全院一盤棋”的總體要求,結合“專家團-專家站-田間課堂”的服務格局,整合我院良種培育、栽培耕作、地力提升、植保減災、收儲加工等方面科技力量,開展小麥產業科技支撐工作。集成示范一批關鍵技術產品,打造一批產業示范服務網絡平臺,鍛煉一批農業科技實用人才隊伍。

三、發展目標

每年根據小麥產業發展需求、種業企業需求、農戶需求、服務科技創新本身需求,以及生產應急服務需求,開展產業技術指導,強化年度主導品種種植布局,制定地力保護及提升技術方案,集成示范小麥綠色豐產增效技術,鑒選推薦一批高產、優質、多抗重大品種,加大推進重大病蟲害防控和氣象災害預警,推廣機械收儲減損、加工節能、質量調優技術,解決小麥生產科技問題,培養一批“一懂兩愛”新農人。

依托我院科技服務力量組建一支35人左右固定人員與70人左右長期合作人員相結合、穩定的小麥產業科技支撐隊伍,有重大應急服務任務時調得來、派得出、用得上。建立長效機制,與地方政府、生產企業、種植大戶合作,在黃淮海小麥生產功能區的河南新鄉、周口、安陽、河北石家莊、山東德州等,長江中下游小麥生產功能區的江蘇揚州、湖北襄陽等,西南西北小麥生產功能區的四川廣漢、內蒙巴盟、新疆昌吉等區域,建設10個小麥產業專家工作站,作為開展科技服務的重要抓手和前沿陣地。培訓帶動100名左右新農人,核心服務區小麥單產提升5%。

2035年,健全小麥產業專家工作站,推進我國小麥生產功能區單產提高8%,通過“田間課堂”培訓新農人1000名左右。區域專家工作站小麥和下茬作物周年總產量達“噸半糧”,小麥平均畝產達650-700公斤。

四、組織架構

小麥產業專家團是一個整合全院不同研究所相關專業科技力量形成的服務型組織,是履行我院服務小麥產業穩產保供職能使命的松散型機制,設團長1名、副團長2名,分設10個專家工作站(詳見圖1),每個工作站由育種、栽培、植保、加工、農機、信息等方面專家組成。各站任務由作科所、植保所、資劃所、環發所、加工所、農經所、棉花所、灌溉所、信息所責任創新團隊牽頭,并聯合院外相關科教推廣單位及生產一線專家共同組織完成。結合小麥全產業鏈發展的技術需求,進行重點任務分工與協作。

1.良種篩選,重點開展小麥新品種測試、篩選、展示、示范與應用。作科所牽頭,棉花所、植保所、加工所等研究所參加。

2.栽培耕作,重點開展綠色高產高效技術集成示范與應用、災害性天氣生產能力提升科技支撐。作科所牽頭,資劃所、灌溉所等研究所參加。

3.地力提升,重點開展土壤改良、地力培肥、保水保肥、化肥農藥控施技術示范與應用。資劃所牽頭,作科所、環發所等研究所參加。

4.植保減災,重點開展主要病蟲害全程綠色防控技術集成示范,防災減災預警研判、應急方案擬定、技術實施與培訓。植保所牽頭,環發所、資劃所等研究所參加。

5.收儲加工,重點開展小麥生產功能區質量鑒定與評價,機收作業質量提升,機收、加工減損節能技術示范。加工所牽頭,作科所、南農機等研究所參加。

6.產業信息,重點開展組織小麥產業發展年會,建立小麥全產業鏈大數據監測預警服務平臺,構建適合小麥產業特點的供給均衡和價格預測分析模型,為政府決策提供及時有效支撐。作科所牽頭,農經所、信息所等研究所參加。

圖1小麥產業專家團架構

五、重點任務

小麥產業專家團扎根產業一線,服務于產業發展,服務于政府部門,服務于相關企業,服務于我院科技創新。

(一)開展產業政策研究,為政府決策提供咨詢服務

研判國內外產業發展趨勢,提出階段性、區域性、長期性戰略與政策研究,充分發揮高端科技智庫服務,為產業發展提供決策咨詢。向農業農村管理部門等上級部門遞交咨詢報告,在國家制定糧食安全保障政策、農業科技政策等方面提供重要的決策依據。

(二)凝練重大攻關目標,開展新品種新技術集成示范

凝練科技研發任務和產業優化布局建議,加強品種區域種植布局,鑒選示范優良品種,提升小麥生產功能區的產業競爭力。集成示范小麥高產優質潛力提升技術,推進地力提升及應急土肥水管理技術推廣應用。統籌生態控制、生物防治、理化誘控、科學用藥等綠色防控技術,強化災害預警研判。加強機械收儲減損、加工節能、質量調優技術模式應用。

(三)提供產業應急技術支撐,保障區域生產安全

監測分析作物病蟲害、氣候因素導致的災情等變化,開展應急服務等工作。統籌做好農業防災減災,加強自然災害綜合風險會商研判。強化信息管理,加強災情調度會商,及時報送災情預測報告。

(四)開展田間課堂培訓,提供技術培訓和指導服務

開展技術綜合集成與試驗示范,培訓技術推廣人員和農業生產經營主體。結合田間課堂,培訓“一懂兩愛”新農人。培育新型農業經營主體帶頭人帶動產業發展;實施高素質農民培育計劃,面向家庭農場主、農民合作社帶頭人開展全產業鏈培訓。分層分類開展新型農業經營主體帶頭人培訓,分級建立帶頭人人才庫,加強對青年農場主的培養。

(五)形成協同研討交流機制,建立健全服務平臺

調查、收集并及時提交生產實際問題與技術需求信息報告。開展小麥及下茬作物技術銜接,協調各運行單元開展調研,組織產業發展年會。建立小麥全產業鏈大數據服務平臺,為政府決策提供及時有效支撐。構建適合小麥產業特點的供給均衡和價格預測分析模型。

六、保障措施

(一)加強組織領導。成立領導小組,由一名副院長擔任組長,成果轉化局局長擔任副組長,成員由院機關相關部門和院屬有關單位主要負責人組成。領導小組辦公室設在成果轉化局科技推廣處,負責日常組織協調工作。

(二)加強協同創新。一是與國家任務協同,包括農業農村部《“十四五”全國種植業發展規劃》等文件明確的國家重點任務,履行產業服務使命;二是與區域內力量協同,與地方科研、推廣力量聯合開展工作;三是與國家體系、農技推廣部門、聯盟協同,建立協同產業技術網絡,構建機制,形成工作合力,提高小麥專家組工作成效。

(三)強化資金保障。充分利用院創新工程、院地合作、科企合作等平臺多渠道籌措資金。整合研究所承擔的應用類研究、科技推廣、成果轉化、示范展示等項目資金,拓展資金投入渠道;積極申請國家和地方項目,籌集工作資金;積極吸納社會資金的投入,促進產業技術和金融結合,形成多元化投入體系。

(四)完善評價機制。制定專家站激勵方案,專家進入和退出實施動態管理,探索建立一套重視“到田間去”的評價指標體系。自科類團隊側重田間地頭工作時間、成果推廣面積、成果效益等指標;社科類側重基層調研次數、訪談群體數量等指標。把各團隊發揮的作用作為對小麥產業專家組評價的重要導向,作為職稱評定和人才選拔的硬標準。建成有標準、有監督的評價體系,助力常態化全天候服務目標實現。

(五)做好宣傳表彰。充分發揮媒體的宣傳和輿論的引導作用,積極宣傳小麥專家組工作取得的新進展、新經驗和新成效。各運行單元要及時總結和大力宣傳小麥專家組工作的突出成效、典型案例,表彰小麥產業專家團先進人物,發揮先進典型的引領作用。