中國農業科學院玉米產業專家團組建方案

為深入貫徹落實習近平總書記“四個面向”重要指示精神,將科技支撐玉米豐收和重要農產品供給作為政治任務,通過協同院內外相關科研和推廣力量組建玉米產業專家團,持續探索科技支撐產業發展新模式,切實夯實玉米主產區穩產保供基礎,為保障國家糧食安全做出貢獻。

一、背景意義

(一)提升玉米產能事關國家糧食安全

玉米是我國第一大作物,在糧食總產量中占比近40%。2021年我國玉米總產量2.73億噸,總消費量為2.91億噸,近年因飼用消費和加工消費增加,產需缺口有所擴大,2021年進口玉米2836萬噸。目前,玉米生產正面臨極端天氣和主要病蟲害頻發、主產區干旱漬澇并存、國際病害入侵形勢嚴峻等綜合因素的嚴重威脅,“十四五” 期間,通過挖潛擴面、提升產能、優化結構,實現玉米穩產保供,對保障糧食安全意義重大。

(二)提升玉米產能必須依靠科技支撐

近年,我國玉米種植面積穩定在6億畝以上,但平均單產420公斤/畝,僅相當于美國的60%。在玉米種植面積難以擴大的情況下,提高單產水平是解決我國玉米供給的有效路徑。當前,玉米高產耐密多抗品種相對缺乏、種植密度偏低、水肥施用及田間管理粗放、階段性逆境災害頻發,導致產量不高不穩、肥水利用效率較低等問題,迫切需要科技支撐玉米增產增收和提質增效。

(三)組建玉米專家團體現國家隊使命擔當

我院以作科所為主的相關研究所聯合全國各生態區的高校和科研院所,通過實施玉米“藏糧于技”重大科研任務,在全國主產區建立了100余個示范基地開展新品種及綠色高產高效技術的集成示范,推動培育出中單909、中單808、中單111、中單685、中玉303等品種,并大面積推廣應用,研發出玉米密植滴灌、抗逆延衰、籽粒收獲等農業主推技術,為保證玉米高產穩產提供技術支撐和模式儲備。在當前形勢下,堅持國家戰略科技力量定位,強化對全國玉米產業鏈優勢科技資源的統籌,組建一支玉米產業專家團隊,積極配合各級政府和推廣部門為玉米增產增收和提質增效提供強有力的科技支撐。

二、總體思路

認真貫徹習近平總書記“藏糧于技”“藏糧于地”指示精神,根據部院領導重要決策部署,整合院內外全國玉米科研和示范推廣等主要科技力量,組建玉米產業專家團,面向東北、黃淮海、西南、西北四大玉米主產區,建立專家工作站,結合“專家團-專家站-田間課堂”的服務格局,鑒選適宜不同產區高產廣適、耐密多抗、適于機械化生產的重大品種,集成示范玉米綠色增產增效關鍵生產技術、裝備和產品,推進耕地生產力提升與保護、重大病蟲害綠色防控,加強氣象災害預警、機械收儲減損和加工增值技術集成示范,構建適宜不同產區玉米機械化豐產綠色增效技術模式,開展全產業鏈技術服務和科技防災減災,助推我國玉米增產保供和高質量發展。通過玉米產業專家團的建設,創出一個機制,科研創新覆蓋玉米全產業鏈;實踐一套模式,科研選題來源玉米生產一線;拉出一支隊伍,關鍵時刻能服務玉米生產需求;打通一條渠道,科研院所能直通田間地頭;踐行一種精神,培育一懂兩愛科技人才。

三、發展目標

面向我國玉米主產區生產需求,以提升玉米綜合生產能力為主要目標。依托我院相關研究所創新團隊和相關科技力量,組建一支由40人左右固定人員和80人左右長期合作人員相結合的玉米產業科技支撐隊伍,建立與地方政府、農業企業、種植大戶的長效溝通合作機制。在東北玉米產區的黑龍江哈爾濱、吉林公主嶺、內蒙古通遼、遼寧沈陽,黃淮海玉米產區的山東德州、河南漯河、新鄉和安陽、河北石家莊,西南玉米產區的四川綿陽、云南曲靖,西北玉米產區的內蒙古包頭、新疆昌吉等區域,建設13個玉米產業專家工作站,作為開展科技服務的重要抓手和前沿陣地。“十四五”末,培訓專業技術人才300名以上,核心服務區玉米單產提高8%以上。到2030年,健全玉米產業專家工作站,通過“田間課堂”培訓高水平專業技術人才1000名左右;區域專家工作站核心服務區玉米單產提高15%以上,輻射面積1千萬畝以上。

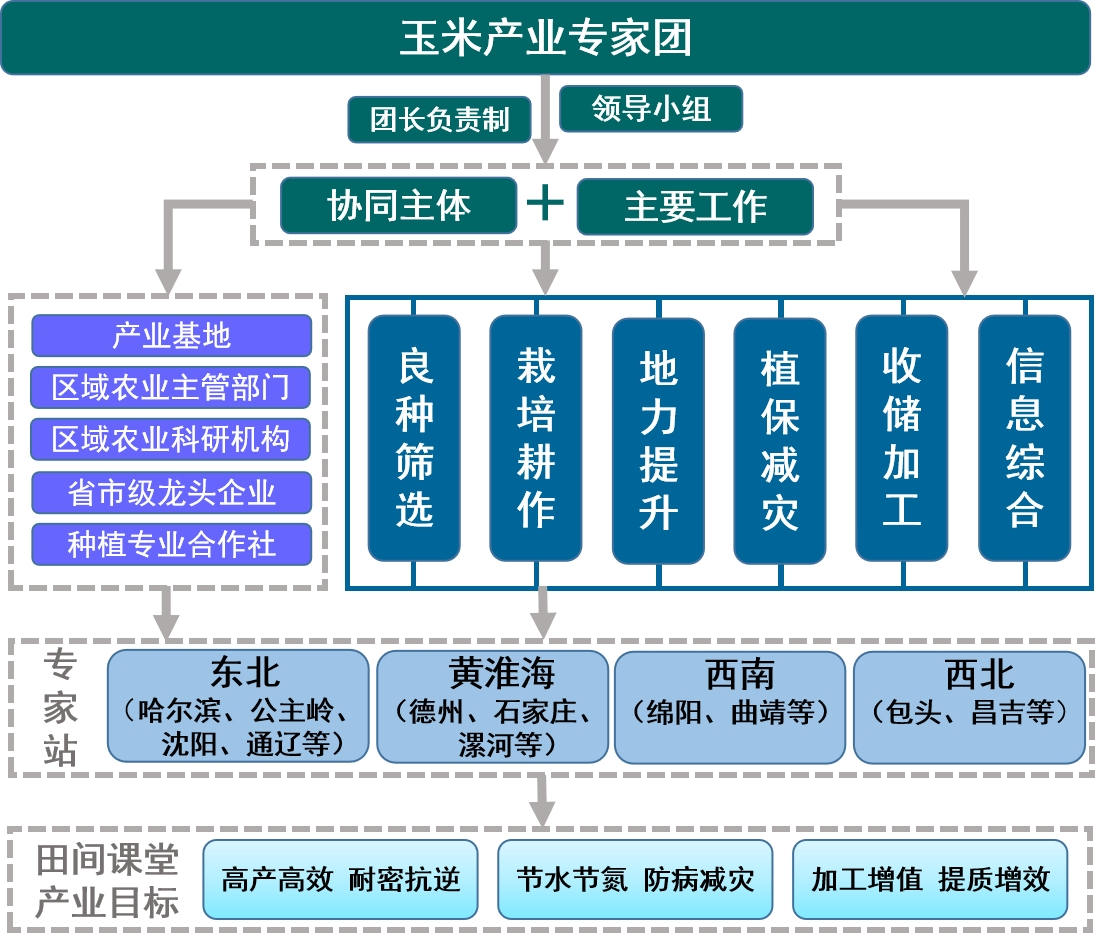

四、組織架構

玉米產業專家團是一個整合全院不同研究所相關專業科技力量形成的服務型組織,是履行我院服務玉米穩產保供和防災減災職能使命的體系化機制,設團長1名、副團長2名,分設13個專家工作站(詳見圖1),每個工作站由育種、栽培、植保、加工、農機、信息等方面專家組成。各站任務由作科所、植保所、資劃所、環發所、灌溉所、南農機、生物所、棉花所、加工所、農經所、信息所責任創新團隊牽頭,并聯合院外相關科教推廣單位及生產一線專家共同組織完成。結合玉米全產業鏈發展的技術需求,進行重點任務分工與協作。

1.良種篩選。重點開展玉米新品種測試、高產多抗宜機收品種篩選、優良品種展示、示范與應用。作科所牽頭,棉花所、植保所、生物所等研究所參加。

2.栽培耕作。重點開展綠色高產高效技術集成示范與應用、災害性天氣生產能力提升科技支撐。作科所牽頭,資劃所、環發所、灌溉所等研究所參加。

3.地力提升。重點開展土壤改良、地力培肥、化肥農藥控施技術示范與應用。資劃所牽頭,作科所、環發所、灌溉所等研究所參加。

4.植保減災。重點開展主要病蟲害全程綠色防控技術集成示范,防災減災預警研判、應急方案擬定、技術實施與培訓。植保所牽頭,環發所、資劃所等研究所參加。

5.收儲加工。重點開展玉米質量安全鑒定與評價,機收作業質量提升,機收、儲藏與加工減損技術示范。加工所牽頭,作科所、南農機等研究所參加。

6.信息綜合。重點開展組織玉米產業發展年會,建立玉米全產業鏈大數據監測預警服務平臺,構建適合玉米產業特點的供給均衡和價格預測分析模型,為政府決策提供及時有效支撐。農經所牽頭,作科所、信息所等研究所參加。

圖1 玉米產業專家團架構

五、重點任務

(一)開展產業發展預測,為政府決策提供咨詢

圍繞國家糧食安全發展戰略,研判國內外玉米產業發展趨勢,開展階段性、區域性、長期性戰略與政策研究,向農業農村管理部門遞交咨詢報告,在國家制定糧食安全保障政策、農業科技政策等方面提供重要決策依據。

(二)凝練重大攻關目標,開展全產業鏈技術集成示范

面向我國玉米增糧保供需求,從生產中凝練科研選題和優化產業布局,鑒選示范優良多抗宜機收新品種,集成示范玉米綠色豐產增效關鍵技術,推進地力提升及耕地保育技術應用,加強綠色防控、機械收儲減損、加工增值技術的示范,遴選推廣主導品種和主推技術。解決產業共性技術瓶頸問題,提升玉米生產區的產業競爭力。

(三)提供產業應急技術支撐,保障玉米生產安全

監測分析玉米病蟲害和高溫、澇漬、干旱等極端氣候導致的災情變化,加強自然災害綜合風險會商研判。強化信息管理和災情調度會商,及時報送災情預測報告,統籌做好應急技術服務和農業防災減災。

(四)開展田間課堂培訓,提供技術指導服務

構建由“專家團+專家站+帶頭人”組成的服務體系,在玉米生產關鍵時期下沉一線開展科技服務。結合“田間課堂”,實施高素質農民培育計劃,面向家庭農場主、農民合作社帶頭人和農技推廣人員等開展技術指導和人員培訓,提升農民生產技術水平。

(五)建立協同高效運行機制,構建信息化服務平臺

通過玉米主產區調查、收集并及時提交生產實際問題,按時編制上報工作簡報和專報。開展玉米播前生產調研及中期觀摩指導,協調各運行單元開展技術服務。組織產業發展年會,建立玉米全產業鏈大數據服務平臺,為政府決策提供參考咨詢。

六、保障措施

(一)加強組織領導。成立領導小組,由一名副院長擔任組長,成果轉化局局長擔任副組長,成員由院機關相關部門和院屬有關單位主要負責人組成。領導小組辦公室設在成果轉化局科技推廣處,負責日常組織協調工作。專家團的具體工作由作科所牽頭負責,組織制定實施方案,做好技術指導、技術培訓、產業政策研究、信息報送等各項工作。

(二)注重統籌協調。全面承接農業農村部《“十四五”全國種植業發展規劃》等決策部署和中國農科院玉米“藏糧于技”重大科研任務,加強統籌布局和系統分工,加大與地方政府、推廣部門、學會協會和產業聯盟的協同力度,構建與國家體系、農技推廣部門、聯盟協同產業技術網絡,形成工作合力,提高工作成效。

(三)強化資金保障。充分整合利用院創新工程、院地合作、科企合作等多渠道籌措資金,積極申請國家和地方項目成果轉化和技術推廣類項目經費,積極吸納來自學會協會、產業聯盟和企業等渠道的社會資金投入,形成可持續的長效投入體系。

(四)完善評價機制。建立以激勵為導向的考核方案和評價指標體系,將田間地頭工時、技術培訓成效、成果推廣面積效益和決策咨詢報告質量等納入考評指標范疇,考評結果作為院內單位職稱評定和人才選拔的重要參考。依據專家團運行情況不斷優化完善考評方案,建成有標準、有監督的評價體系,助力常態化全天候服務目標實現。

(五)做好宣傳引導。充分發揮媒體的宣傳和輿論的引導作用,積極宣傳玉米專家團工作取得的新進展、新經驗和新成效。通過樹立先進典型、推廣成功案例、總結工作成效等形式及時進行總結報道,大力弘揚科學家精神,營造崇尚科學尊重科學、服務“三農”的良好社會氛圍,擴大專家團的社會影響力。