中國農業科學院水稻產業專家團組建方案

為深入貫徹落實習近平總書記“四個面向”重要指示精神,圍繞農業農村部全力抓好糧食和農業生產,保障糧食等重要農產品有效供給的工作部署,通過組織全院水稻科技力量、協同院外合作伙伴組建水稻產業專家團,開展水稻全產業鏈技術服務,為我國水稻穩產保供和國家口糧絕對安全提供科技支撐,特制定本方案。

一、背景意義

(一)水稻生產對國家糧食安全至關重要

水稻是我國最重要的糧食作物。85%以上的水稻作為口糧消費,60%的人口以大米為主食,因此水稻生產安全對我國口糧有效供給發揮著極其重要的作用。2021年我國水稻總產量2.13億噸,總消費量為2.23億噸,消費總量占全球的30%,進口稻米496萬噸。近年來,隨著全球氣候變化,自然災害頻發,對我國農業生產影響巨大,特別是2022年俄烏沖突導致的全球能源成本增加、農藥化肥價格不斷攀升、全球糧食安全遭受嚴重挑戰,相關國家陸續出臺限制糧食出口、提高稻米出口價格等政策,因此迫切需要通過科技支撐應對這些風險,進一步提升我國水稻生產的保障能力。

(二)科技支撐對水稻穩產保供發揮巨大作用

目前,我國糧食產量已經連續七年超過6.5億噸、人均占有量超過470公斤,庫存消費比遠高于世界平均水平。這一良好局面的形成得益于農業科技的有效支撐,中國完全有能力端牢自己的飯碗。長期以來,我院圍繞水稻全產業鏈開展了“藏糧于技”重大科研任務及綠色增產增效技術集成模式應用示范,培育出中嘉早17、中早39、中組143、國稻6號、天優華占、中浙優1號、華浙優71號等一大批超級稻品種并在生產上大面積推廣應用,多項技術入選農業農村部農業主推技術,為保證我國水稻高產穩產和提質增效發揮了巨大作用。

(三)技術服務對科技成果推廣提供有力支持

我院以水稻所為主聯合全國各主要水稻相關研究機構和大學,在全國水稻主產區建立了50多個綜合試驗站,500多個示范基地,覆蓋200余個縣市,通過集成技術示范和人員培訓,將一大批科技成果迅速推向生產第一線,有效帶動科研成果的轉化落地。對于水稻而言,生態區域分布廣,耕作模式類型多,進一步挖掘提升科研成果的實用性和應用率是解決當前水稻生產的長期性問題,因此開展體系化的技術服務將極大推動科技成果的轉化效率。為此,我院作為國家戰略科技力量,將協同地方農業科研機構,組建一支水稻產業專家團,按生態區建立專家工作站,根據當地水稻產業發展需求,加快最新科技成果推廣應用,第一時間解決各地水稻生產遇到的難題,提供強有力的科技支撐。

二、總體思路

深入貫徹習近平總書記“藏糧于技、藏糧于地”指示精神和部院重要決策部署,協同院內外全國水稻科研機構和農業推廣部門,組建水稻產業專家團,在全國五大水稻主產生態區建立專家工作站,結合“專家團-專家站-地方農業部門-涉農實體”的服務格局,篩選適宜不同生態區的綠色、優質、高產、高效等性狀的水稻品種,集成優質豐產高效農機農藝融合技術,開展品種技術集成示范,構建適宜不同生態區的稻作輪作模式(單改雙、稻稻油等),加快中低產田、非農化非糧化田塊、重金屬污染田塊的改造和地力提升水平,推進農業機械智能裝備化和綜合服務體系模式的打造,開展水稻全產業鏈技術服務,不斷提升我國水稻生產的科技支撐能力和應急保障能力。通過水稻產業專家團的構建,創出一個機制,科研創新覆蓋水稻全產業鏈;實踐一套模式,科研選題來源水稻生產一線;拉出一支隊伍,關鍵時刻能服務水稻生產需求;打通一條渠道,科研院所能直通田間地頭;踐行一種精神,培育一懂兩愛科技人才。

三、發展目標

依托全院相關科技服務力量組建一支40人左右固定人員與80人左右長期合作人員相結合、穩定的水稻產業科技支撐隊伍,與各級地方政府、涉農企業、專業合作社、種糧大戶開展緊密聯動,打造長期、穩定、高效的服務合作模式。在華南雙季稻區的廣東江門、廣西南寧;西南高原單季稻區貴州貴陽;華中單雙季稻區Ⅰ區四川綿陽、湖南常德、湖北荊州,華中單雙季稻區Ⅱ區江西萍鄉、安徽合肥、浙江金華、江蘇連云港;北方單季稻區黑龍江佳木斯、吉林長春等區域建設12個水稻產業專家工作站,作為科技服務的區域輻射中心,培訓農業專業技術人員200名以上,核心服務區水稻單產提升5%(新增25公斤/畝)。未來10年,將根據實際水稻產業發展需求,新建3-5個水稻產業專家工作站,培訓農業專業技術人才1000名以上,核心服務區水稻單產提升8%(新增40公斤/畝),輻射面積5千萬畝以上。

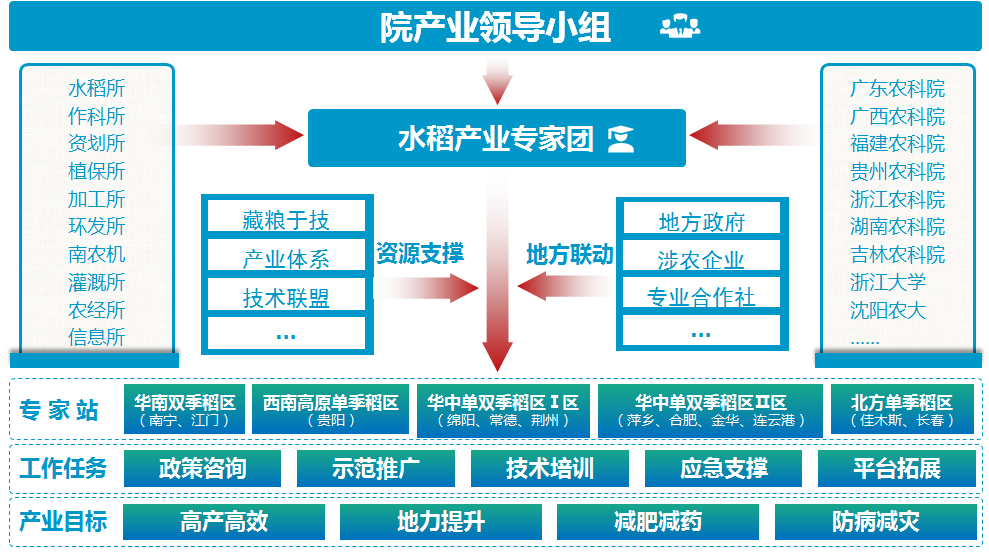

四、組織架構

水稻產業專家團是履行我院服務水稻產業穩產保供職能使命的常設性支撐隊伍,設團長1名、副團長4名(牽頭不同生態區的研究所各1名),分設12個專家工作站(見圖1),每個工作站由水稻育種、栽培與土肥、病蟲害防控、機械化、加工和產業經濟等方面專家組成,工作站牽頭負責人由院內相關研究所創新團隊專家擔任,組織院內相關研究所產業專家,會同院外科研機構、地方政府推廣部門專家共同開展科技支撐服務工作。

圖1 水稻產業專家團架構

1.華南雙季稻區(廣東江門、廣西南寧):植保所牽頭,作科所、水稻所、南農機、加工所、信息所、廣東農科院、廣西農科院、福建農科院、海南農科院、華南農業大學等單位參加。

2.西南高原單季稻區(貴州貴陽):資劃所牽頭,作科所、植保所、灌溉所、農經所、加工所、云南農科院、貴州農科院等單位參加。

3.華中單雙季稻區Ⅰ區(四川綿陽、湖南常德、湖北荊州):水稻所牽頭,資劃所、南農機、環發所、灌溉所、信息所、四川農科院、湖南農科院、湖南農業大學、湖北農科院、華中農業大學、武漢大學等單位參加。

4.華中單雙季稻區Ⅱ區(江西萍鄉、安徽合肥、浙江金華、江蘇連云港):水稻所牽頭,資劃所、南農機、環發所、農經所、植保所、江西農科院、安徽農科院、江蘇農科院、浙江農科院、浙江大學、浙江理工大學、揚州大學等單位參加。

5.東北單季稻區(黑龍江佳木斯、吉林長春):作科所牽頭,水稻所、資劃所、植保所、加工所、黑龍江農科院、吉林農科院、遼寧農科院、沈陽農業大學、東北農業大學等單位參加。

五、重點任務

(一)分析產業發展形勢、提供政策咨詢服務

研判稻谷(米)國內外供求格局、競爭力提升、保供能力提升、產業轉型升級、支持政策體系完善等信息,及時向農業農村管理部門提交咨詢報告;挖掘水稻全產業鏈大數據,根據各地水稻產業發展情況,做好水稻產業信息監測預警,為國家制定糧食安全保障政策、農業科技政策等提供智庫信息。

(二)加強實用新品種新技術供給、推動成果轉化落地

依托水稻藏糧于技、綠色增產增效協同創新聯盟等項目或平臺,根據不同生態區水稻生產環節中存在的技術瓶頸和關鍵問題,協助各級農技部門開展水稻新品種、新技術、新產品、新裝備的篩選、集成技術示范和應用推廣以及種植模式創新,遴選推廣主導品種和主推技術。通過專家工作站的工作,以點帶面、點面結合,加大科技成果的輻射帶動作用,促進主產區水稻產業的快速提升。

(三)強化技術培訓和技術指導、提升水稻科技貢獻率

依托各類科技支撐和科技服務項目,協同地方農技部門和涉農經營主體,組織各種形式的現場觀摩會、技術培訓班、田間技術講堂等,普及先進適用技術知識,提升基層農技人員、種糧大戶和涉農企業、專業合作社等新型農業經營主體應用最新科技成果的能力,提高新品種普及率、新技術到位率。

(四)研判水稻產業風險形勢、做好應急技術支撐

監測分析水稻病蟲害動態變化和高溫、澇漬、干旱等極端氣候條件導致的災情變化,與地方農業部門保持常態化聯絡機制,做好各類風險的應急處置技術預案,出現風險時,第一時間與地方政府部門進行風險會商,及時向院領導小組和上級部門報送風險預測信息和應對處置建議,協調組織優勢資源開展應急服務。

(五)拓展服務平臺網絡、提升科技支撐服務能力

構建水稻全產業鏈大數據網絡服務平臺。根據我國水稻產業發展情況,一方面繼續在水稻其他產區建立水稻產業專家工作站;另一方面,結合不同生態區域水稻生產特點,推動更多合作伙伴專家加入專家團隊,從而建立更大范圍的區域化、網絡化的科技支撐技術服務體系。

六、保障措施

(一)加強組織領導。成立領導小組,由一名副院長擔任組長,成果轉化局局長擔任副組長,成員由院機關相關部門和院屬有關單位主要負責人組成。領導小組辦公室設在成果轉化局科技推廣處,負責日常組織協調工作。專家團的具體工作由水稻所牽頭負責,組織制定實施方案,做好技術指導、技術培訓、產業政策研究、信息報送等各項工作。

(二)注重多方聯動。一是共享各方優勢資源,推動院內外相關研究機構聯動,實現品種、技術、項目、人才等方面全方位合作;二是與地方政府、涉農企業、專業合作社保持互動,形成、擴大區域合作網絡;三是與上級主管部門保持緊密互通,及時上報各地水稻產業需求現狀和工作情況,做好上級部門發布的相關政策宣傳和解讀。

(三)增加資金保障。一方面充分利用院創新工程、院地合作、科企合作等渠道資金保障科技支撐服務工作,另一方面研究所加大自有資金的投入,加快科技成果孵化與推廣轉化,從而實現科技轉化和科技服務互利雙贏,此外,積極爭取國家和地方政府各類科技推廣、科技服務和鄉村振興等項目,增加產業專家團的經費保障力度。

(四)優化評價體系。建立院級科技服務考評和激勵機制,推動更多的研究所、更多的專家深入生產一線,將論文寫在大地上;推動各所建立相關科技服務績效評價體系,建立科研業績能與科技服務有效銜接,引導專家結合實際生產需求開展相關科學研究。

(五)擴大宣傳引導。對專家團的相關工作進展、取得的成效及時跟蹤報道,利用多種媒體、多方平臺進行宣傳或發布,加快科技成果的推廣應用,提升地方農業部門、廣大種植戶對專家團的認知度,方便更好地開展科技服務;對在科技服務中作出突出貢獻的專家、工作團給予表彰,宣傳相關經驗和做法,培養更多一線科技服務專家,全面提升我院科技服務支撐能力。